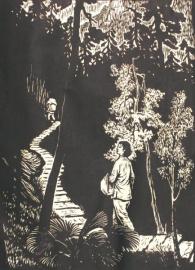

▲四川美术馆“刀铸峥嵘——《红岩》版画艺术文献展(全国巡展)”展览现场。 四川日报全媒体记者 余如波 摄

展墙背景,是红、黄、黑三色的经典《红岩》封面图案;展厅各处,书中《丁长发掩护突围》《江姐上华蓥山》《许云峰在地牢》《飞吧,你飞呀》等黑白木刻插图逐一呈现……一场展览,将观众的思绪拉回那段难忘的革命岁月。

4月22日,“刀铸峥嵘——《红岩》版画艺术文献展(全国巡展)”在四川美术馆举行,共展出与小说《红岩》同时创作、相辅相成的插图原作及相关历史文献130余件,包括上世纪六十年代的草图、速写、手稿,以及真实历史图片等,呈现给观众一段珍贵的历史印记,让观众身临其境地感受先烈们崇高的革命理想。

“《红岩》是影响了几代人的经典文学作品,小说里革命烈士的故事曾经激励了千千万万的读者。”四川省美术家协会名誉主席阿鸽说,很多人不知道,当年,《红岩》版画插图其实是与小说同时创作、同时完成的。如今,这批插图已有60多年的历史,参与创作的8位版画家中,李少言、牛文、吴凡、李焕民、宋广训、正威已经过世,但其艺术魅力不减,甚至愈发拥有了独立的审美价值。

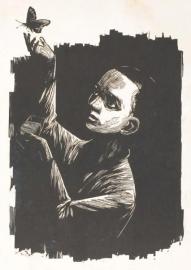

▲《监狱之花》吴强年黑白木刻39.5cm×24.5cm 1961年

作家画家朝夕相处 共同进行小说和插图创作 上世纪五六十年代,四川省美术家协会(原重庆美协)驻地在重庆化龙桥。《红岩》版画插图作者之一李焕民曾回忆,那是一个嘉陵江边上的小花园,占地约十亩,其中有四座两层小楼,三座平房,十分幽静,适于画画和写作。

1961年,作家罗广斌、杨益言来到这里,进行小说《红岩》的最后整理和润色。著名版画家李少言当时担任重庆美协主席,他认为,罗广斌、杨益言是成功越狱的脱险志士,住到美协来创作亲身经历的血与火的斗争,对于美协的同志是一次难得的接受革命教育的好机会,在创作思想上会有很多潜移默化的帮助。

年轻艺术家们也都很兴奋。“关于小说《红岩》的题材,画家们都知道。罗广斌他们就是在血泊中逃生的幸存者,如今他们到美协大院来,就是根据自己的生死经历,谱写这一段波澜壮阔的革命斗争史。我们对他们非常敬重。”李焕民曾回忆说。

很快,罗广斌、杨益言就融入画家之中,与大家成了朋友。据《红岩》版画插图作者之一牛文之女牛小红回忆,当时院内上上下下,无论领导还是画家、工作人员还是家属,都是小说《红岩》的首批读者。“因为在那段日子里,两位作家经常把他们的小说片段朗读给大家听,目的是想听听大家对小说的意见和建议。”

牛小红说,每每听完一段故事之后,大家都会被书中的人物、情节所震撼和感动。因为红岩的故事就发生在重庆,之后的日子里,作家还和画家们一起到实地体验感受。“版画家们被深深地震惊了,心灵被强大的冲击力冲撞着、震撼着,一股股强烈的创作欲望和激情在画家们的心中孕育着。”

直到有一天,罗广斌慎重地提出:我们有一个想法,想请在座的画家们给小说《红岩》创作一批插图。画家们听后都很激动,李少言和牛文等人代表大家答应了下来。当时离出书仅有很短的时间,一个由老中青结合的创作队伍组成了,包括李少言、牛文、吴凡、李焕民、宋广训、正威、吴强年、徐匡8位版画家。

经过多次开会研究、讨论,大家一致同意采用黑白木刻的艺术形式,为这部悲壮厚重的文学作品创作插图。很快,小说油印稿分发到8个人手中,大家分头阅读,选择适合自己个性特点和创作风格的内容,确定后再共同讨论。

草稿出来了,在集体看稿会上,大家畅所欲言,对构思和草稿发表自己的看法。“那时,美协大院里彻夜灯火通明,画家们通宵达旦地赶着创作,没有一个人说苦说累,最多的话题就是怎样提高插图的思想内涵和艺术效果。”李少言的夫人侯文川作为“圈外人”目睹了那段生活,也深深地被那种忘我的创作精神所感动。

画家、作家朝夕相处在一起,共同进行《红岩》小说和插图创作,成为文艺界难得的现象。吴强年回忆道,那段日子里,整个美协都沉浸在一种热烈而紧张的创作氛围中,大家的创作激情空前高涨,都感到有一种激情要释放。1961年12月,小说《红岩》出版,在全国引起巨大轰动,小说的插图也得到读者广泛好评。

▲《江姐上华蓥山》李少言 黑白木刻38cm×27.5cm 1961年

既发挥集体智慧优势 又尊重个人艺术劳动 集体看稿会上,大家集思广益,有些人物几个画家都画了,经过民主评议,择优而定;有些人物没有画,需要补上。在创作方法上,提倡现实主义与浪漫主义相结合。

李焕民认为,这既发挥了集体智慧的优势,又尊重了画家个人的艺术劳动,既保证了这套插图的统一风格,又展现出每位画家各自创作的风格和作品的多样化。在这套组画中,他创作了三幅作品,其中《许云峰在地牢》描写的是许云峰牺牲前的情景,主人公站在石阶上,回过头来怒目而视,展现了革命者视死如归的气概。

在创作中,李焕民对文本进行了创造性转化。“小说描写地牢是一条很长的通道,在独幅画中无法体现,于是我把地牢的石阶变成螺旋上升的梯形,一方面可以显示出地牢阴森恐怖,另一方面可以引导读者将视线集中于烈士身上。”

这样的创新并非个例。宋广训当时已经做了父亲,对孩子特别有感情,于是全力投入到“小萝卜头”的创作中。“‘小萝卜头’渴望自由,放飞小虫是个很典型的情节,充分体现了人物的内心世界,在创作插图时我对这个关键地方进行了处理。”他将小说中的“小虫”画成了“大蝴蝶”,因为后者不仅有着幸福美好的寓意,还能使绘画语言更加强烈有力,画面效果更加鲜明美观,有助于更充分地体现小说主题。

徐匡和吴强年当时都是20多岁的年轻人,刚从中央美术学院附中毕业,从北京来到重庆。“我读了小说《红岩》文稿后,非常感动,其中有一个情节是描写革命志士坚决抗争,冲破阻挠在狱中为牺牲的龙光章同志举行追悼会。”徐匡决定从这里入手,通过创作插图《狱中追悼会》表现“化悲痛为力量”这个主题。

为了出氛围,出精神,出效果,徐匡在画面前景用有力、强烈的刀法刻画了主要人物许云峰,其半身侧面像虽然消瘦但神情坚毅,他身后是厚重深沉的黑色人群。背景上,监狱高墙处理成白色,衬托众人抬着烈士遗体缓缓前进,形成强烈对比。

这幅作品,深受德国艺术家凯绥·珂勒惠支的画风和处理手法影响。著名版画史论家齐凤阁说,《狱中追悼会》具有珂勒惠支黑白木刻般的强烈与悲悯,肃穆哀伤的氛围中蕴含着仇恨的火种,使人产生强烈的情感共鸣。这幅颇具悲剧力量的版画,丰富了以革命英雄主义、乐观主义为主调的整套插图的内涵。

实际上,除了《红岩》小说内页插图,其广为人知的经典封面也由艺术家同期完成,具体承担任务的是宋广训。“罗广斌和李少言商量,给封面创作定下一个基调:不画人物,用概括性的手法表现烈士们视死如归、迎接解放的主题。”宋广训经过反复推敲,决定采用岩石、苍松、天空这三个元素来构成画面;在色彩的运用上,选用了红色代表烈士们的革命精神,黑色寓意勇敢坚强,明黄色作为美好希望的象征。

▲《飞吧,你飞呀》宋广训 黑白木刻35cm×23.5cm 1961年

60年艺术魅力不减 愈益显示出独立审美价值 小说《红岩》问世后在全国反响强烈,不断再版,人们读文字知道了烈士们的英雄事迹,看插图记住了烈士们的光辉形象。吴强年清楚地记得,那时《红岩》插图在重庆解放碑夫子池展览馆展出时,观众总是排着长队参观,十分踊跃。

20世纪60年代中期,电影《烈火中的永生》摄制组专程前往重庆,采访《红岩》插图作者们,就书中人物的理解、塑造进行细致的切磋和探讨。后来,电影中的江姐、许云峰、成岗、“小萝卜头”等选角或银幕形象,都参考了《红岩》插图中的形象。其影响力,遍及以后陆续出现的歌剧、电视剧、油画等各类文艺作品。

《红岩》插图的创作能在短期内顺利完成,并受到广泛认可和欢迎,艺坛对此有不少思考和总结。宋广训认为,8位作者怀着对革命烈士的崇敬以及强烈的责任感,加之多在新中国成立前参加革命战斗、学生运动,对小说时代背景、人物情节等并不陌生,从而使插图能原创性地将小说人物生活化、形象化、具体化。齐凤阁表示,他们有的刚过而立之年就成为著名版画家,即使当时年仅二十几岁的青年画家,也已在画界崭露头角,其扎实的功底及长于人物刻画的优势,成为此套插图成功的主体条件。

而在具体操作层面上,据侯文川回忆,艺术家们首先明确这套插图不是小说的文字图解,而是高度概括小说,让读者通过插图更深刻体会文字,唤起丰富的联想。于是创作时,充分发扬集体智慧和每个人的独创精神,各人按自己的感受选材,按自己的风格创作。“当时美协流行一个名词——‘打击’,即对画稿毫不留情地指出缺点,哪怕当场争得面红耳赤,最后总要求达到一个尽可能完美的艺术效果。”

《红岩》出版后,艺术家们一面感受着成功的喜悦,一面投入到第二次创作高潮中,继续为小说补充插图。《红岩》结尾时,远处传来解放军的隆隆炮声,预示着黑暗即将过去,胜利的曙光即将来临。牛文由此创作出一幅《胜利》:高高飘扬的红旗象征革命的胜利,手执红旗的女战士象征祖国母亲,亦代表视死如归的无数英烈。“《胜利》突破了文本内容的范围,成为小说结尾的形象延伸。”齐凤阁说,作品以浪漫主义、象征主义的手法,引领读者从悲愤、压抑中走出,进入光明美好的新世界。

李少言继《丁长发掩护突围》《魔窟——白公馆》后,又补刻了《江姐上华蓥山》和《刘思扬渴望战斗》。侯文川说,细心的读者可以看到,小说《红岩》多次再版并更换插图,有的重要人物在后续版本中出现,有的人物在新版本中反映得更加深刻。据她所知,直至二十世纪七十年代,还有画家在延续补充。

伴随着小说诞生的《红岩》版画插图,至今已有60多年历史,但其艺术魅力一直不减,而且愈益显示出独立的审美价值。正如文坛巨匠马识途所言:“不期而然地仔细翻看插在各个段落中的版画插图所塑造的英雄人物形象,似乎那些英雄就立在我面前,往往反复和故事对照着细看,不觉往事如烟,更加深我的感动。”