简单了看不懂,复杂了读着累!博物馆里的文物说明牌该如何取长补短

为迎接暑假,众多博物馆根据自身特色,策划推出形式多样的陈列展览。然而有观众反映,一些文物说明只有三言两语的简单信息,无法了解其丰富内涵,影响观展感受。

文物说明是观众了解展品最直观的途径,相当于自我介绍的名片,那么这张名片上的文字该如何表述,才能更好地拉近观众与展品之间的距离?

▲重庆中国三峡博物馆,一小女孩正用手中资料与实物对比观看。特约摄影 钟志兵

7月8日,新重庆-重庆日报记者走访了我市部分博物馆,打探它们各自在文物说明牌上取长补短的创新举措。

文物说明牌众口难调

简单了看不懂,复杂了读着累

7月8日,记者走进我市一家博物馆看到,该馆为了方便读者们了解文物故事,在重点文物下方都写有超过两百字的详细文物说明,但局限于文物说明牌尺寸大小的限制,说明文字被密密麻麻地排版在了一起。

展厅里,家住九龙坡的刘芳宇正一边大声在父亲耳边读着说明牌,一边拽着自己想要去看下一个文物的儿子。

“我父母年龄大了,想要不借助放大镜看清楚这些文字确实不容易,我知道博物馆里不该大声交谈,但遇到他们感兴趣的文物,又不舍得让他们错过。”

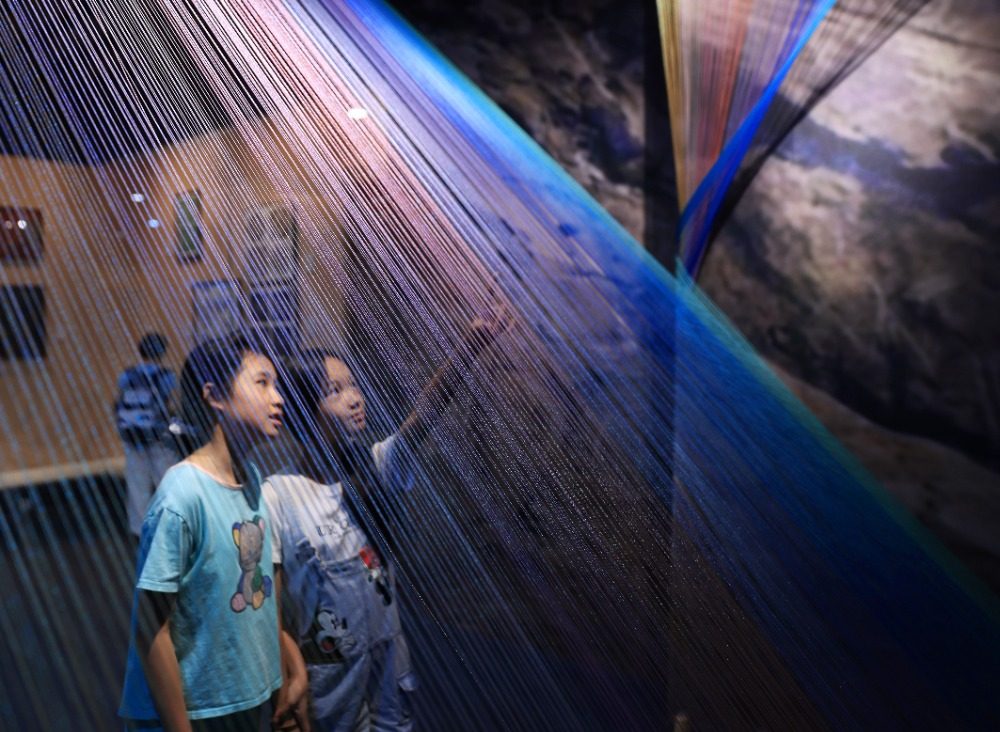

▲重庆中国三峡博物馆,精美的彩丝展示给游客带来美的享受。特约摄影 钟志兵

看着已经跑远的儿子,刘芳宇语气里带着更多无奈,“娃儿最开始还可以一个个认真读,但是看久了,就没得耐性了,一路走马观花就图个新鲜,文物的故事背景都不愿意再看了。”

“看多了,莫说娃儿不愿意看,我一个大人都觉得累。”一旁观展的男士一句笑言,化解了刘芳宇的尴尬。

刘芳宇的尴尬被化解了,可博物馆说明牌的尴尬又该怎么破?

而这并不是一两家博物馆里的现象,而是全国大多数博物馆都面临的难题。

“青铜器的说明牌上好多生僻字是既看不懂,又读不出,孩子问我,我也不知道该问谁。”

“说明牌上就写了个文物名字、尺寸、年代,其他信息一律没有,这样的展览让人怎么看?”

“我们不是专业学者,文物说明牌上一堆专业文字,对普通人太不友好了,读个说明牌还要找百度。”

……

面对观众对文物说明牌的众口难调,重庆市博物馆协会会长程武彦认为,从众口难调到众望所归,博物馆从业者才是真正的破局者,“博物馆的文物说明不用再局限于说明牌的方寸之间,文字说明也应满足不同观众群体的多样化需求。”

文字读着不过瘾

手绘图画来添趣

如何破局?重庆各大博物馆早就开始了各自的创新尝试。

2024年,重庆中国三峡博物馆推出的“人间有味是清欢——明清画境中的生活景象”展览,其中的文字说明牌,就得到了众多网友的一致赞誉。

为了让读者们更好地看懂展览中现身的国家一级文物《唐寅临韩熙载夜宴图》,策展人专门在文物旁边制作了一块巨大的手绘“黑板报”,将唐寅对原版《韩熙载夜宴图》的修改用文图的方式一一标出。

这幅巨大的文物说明牌,也成为了展览中最吸引观众的环节,不少观众一边看着说明牌上放大的画作细节,一边读着旁边的文字解说。

看一眼图画,读一段文字,再比对着原画找一找,成为观众的一大乐趣。

为何会想到用这样的方式制作文物说明牌?

▲重庆中国三峡博物馆,观众戴着“VR”眼镜参观了解文物。首席记者 龙帆 摄

展览策展人王麒越道出了答案——抓住观众们的好奇心。“很多人都知道这幅国宝是唐伯虎临摹前人而成的画作,那么大家一定会好奇,唐伯虎有没有在里面加入自己的小心思。恰好,唐伯虎在创作的时候这么做了。于是,我们就想到,把唐伯虎这些小心思单独提出来,和原画进行对比,增加观众看展的兴趣,也让大家能够通过展览,读到更多的文物故事。”

在王麒越看来,拉近文物藏品与观众之间的距离,才能让观众同博物馆里这些“历史见证者”有对话、有共鸣。

不让年龄成为困扰文物说明难题

针对不同需求观众推出文物说明

“自然博物馆的观众群体以青少年为主,文字讲解对孩子们来说稍显枯燥,所以我们决定,借助AR技术,为化石标本加上‘血肉’,由它们来讲述自己的故事。”重庆自然博物馆馆长高碧春说,博物馆不仅努力让文物说明更加生动,而且还针对不同年龄段的观众推出了数个版本的文物说明。

借助高科技手段,这些化石将讲述怎样的故事?高碧春说,每一位恐龙明星的故事都不同。比如,合川马门溪龙这个目前中国发现的最完整的巨型蜥脚类恐龙化石,就将承担全景式讲解化石发掘的故事。“我们计划通过增强现实技术,将近40吨的化石发掘过程再现在观众眼前,同时,这具体长24米的庞然大物,也将穿越时空而来,出现在观众面前。”

▲北碚区重庆自然博物馆,游客正在参观。特约摄影 秦廷富

上游永川龙,这个中国境内最早发现的几近完整的肉食性恐龙化石,将讲述肉食恐龙食物链的故事。而和它同一地区出土的巨型永川龙,则将讲述永川龙在侏罗纪的霸主生活。

“我们发现,对幼儿及小学年龄段的观众来说,他们更喜欢看到以动画片为主的讲解。而中学到大学的观众,则更喜欢听专家的详细讲解和看电脑合成恐龙的科普内容。”高碧春说。

基于此,重庆自然博物馆针对不同受众群体,推出了3个版本的内容。其中,青少版将通过可爱的动画形象、有趣的动画场景,生动地还原标本们的故事。亚洲象、双角犀鸟、草原犬鼠等一众贝林厅里的“明星”都在此列。

而普及版则将以3D形象,全方位展现化石标本背后的故事。上游永川龙、重庆江北龙、许氏禄丰龙等一众恐龙厅里的大明星,被划归到了普及版之中。

在专家版中,高碧春将现身虚拟现实之中,亲自为游客们进行讲解,这个版本更多针对成年游客,通过专业讲解,让游客们更加清晰地了解精彩纷呈的动物世界。

在高碧春看来,文物标注和文字说明,是开启博物馆这座宝藏宫殿的钥匙,是参观者获取相关信息最直观、最简单的一种方式,让说明牌兼顾知识性和趣味性并生动起来,一件件文物也就变得具体而鲜活。

让文物说明牌为更多人群服务

重庆正在探索无障碍观展

秦良玉的刀、青铜鸟形尊、南宋金腰带……在这个展览中,你不仅能够近距离欣赏展品,还能亲自上手摸一摸它们。三峡文物科技保护基地正在通过这样的尝试,深度聚焦博物馆与观众的互动议题。

为何要做这样的探索,展览策展人喻子曦坦言,是为了探索打破残障人士特别是视障人士与博物馆的距离——通过复制文物,让文物本身就成为一块可以触摸的说明牌。

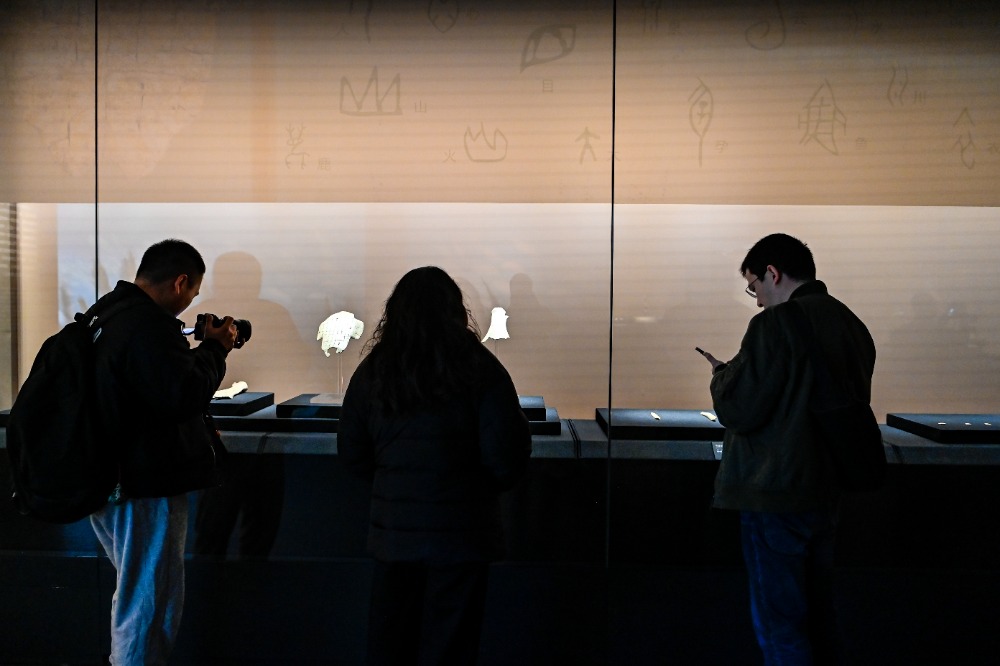

▲三峡博物馆,《听见,看见:汉字里的中国文化》展览现场。记者 齐岚森 摄

展览中的无障碍展线实验将无障碍设计的理念与博物馆策展的方法论结合起来,通过对无障碍设施(无障碍导览图、盲文展签、可触摸展品等)、无障碍信息交流和无障碍服务等多个板块的设计提升,保障更多人群参观动线的连续性和完整性,满足其在展览及周边环境中行、听、看、休息和交流等方面的活动需求,营造出博物馆场域下的无障碍参观环境。

那么复制出来的展品与文物原件有区别吗?

喻子曦说,从外形观感和触感上来说,完全没有。为了能让观众真实感受文物本体的手感,无论是文物身上的花纹,亦或是文物身上的斑斑锈迹,都和原件没有差别,“也就是说,观众们在现场敲响虎钮錞于时,听到的声音都和文物原件一模一样。”

除了“无障碍展线实验”探索无障碍参观的可行性之外,展览还特别设置了另外9个引人深思的互动实验,“热门问题回复实验”解答观众最关心的热点问题,“展品提问实验”鼓励观众以展品视角发问,以及“观众问题墙”与“博物馆问题墙”让双方的声音都能被听见。这些实验不仅趣味横生,更富含深意,旨在激发公众对博物馆文化的深度思考与参与热情。

面对文物说明牌众口难调的难题,重庆的博物馆正以创新破局:或借生动图画放大细节,或用科技分层讲述故事,或凭触感复制品消除壁垒。这些实践的核心,在于跳脱方寸之间的局限,以多元手段满足不同观众的需求——让孩童看得有趣,让长者看得清晰,让视障者得以触摸历史的温度。当文物说明不再仅是冰冷的标签,而成为开启对话、激发共鸣的钥匙,博物馆才能真正成为连接古今、服务大众的文化殿堂。