铜梁邱少云烈士纪念馆:传承发扬少云精神

一、铜梁邱少云烈士纪念馆简介

邱少云烈士纪念馆

点击上方图片听廉洁故事▲

邱少云烈士纪念馆是为了纪念铜梁人民的优秀儿子、抗美援朝战争中为夺取战斗胜利忍受烈火烧身而光荣牺牲的“特等功臣”、“一级英雄”、伟大的国际主义战士邱少云而修建的爱国主义教育、革命传统教育重要阵地。始建于1959年,先后被国务院、中宣部、民政部等单位命名为“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”、“全国爱国主义教育示范基地”。纪念馆占地面积16000平方米。全馆由英雄纪念碑和事迹陈列馆两大部分组成。纪念碑座落在3000平方米的悼念广场上,全高15米,为青铜塑像。碑身正面是原国家领导人朱德同志题写的“邱少云烈士纪念碑”。烈士事迹陈列馆总面积为1400平方米,由一个序厅和五个展室组成。

邱少云,1926年出生,重庆铜梁人,1949年参加中国人民解放军,1951年参加抗美援朝,为志愿军第15军29师87团3营9连战士。1952年秋,在抗美援朝391高地反击战中,邱少云在潜伏中被敌燃烧弹点燃了棉衣,为确保战斗胜利,他严守战场纪律,始终纹丝不动,任凭烈火烧焦了头发和皮肉,直至壮烈牺牲,献出了26岁年轻的生命。邱少云为整体而光荣牺牲的英雄壮举,成了全军典范。1952年11月6日,中国人民志愿军总部给他追记特等功,1953年6月1日,志愿军总部追授他“一级英雄”称号。

邱少云用生命确保了全营战友生命的安全,诠释了纪律重于生命的人民军队钢铁般的纪律,确保了潜伏任务的完成,成为了一个时代的英雄。

故事1,壮歌一曲,惊天动地

1952年9月,为配合38军进攻394.8高地作战,志愿军司令部决定由15军拿下391高地,缓解其侧翼压力。由于从志愿军阵地到韩军第9师某部据守的391高地之间有3000米的开阔地,上级决定采取潜伏的方式发动进攻,由29师一个营500余人担负潜伏任务,潜伏区距敌人阵地前沿最近只有60多米。邱少云光荣的入选为担负潜伏任务的突击队员。邱少云和战友们要攻下的391高地山势险要,有敌军的一个加强连驻守,攻下391高地,不仅可以改善我军的防御态势,而且可以对敌人构成威胁,从而把战线向南推进。高地前端三千米的开阔地带是没有任何掩护并且全部在敌人火力覆盖范围内的。要在敌人眼皮底下,隐蔽二十多个小时,不能有一个人暴露目标,任务十分艰巨。为了更好的伪装自己,潜伏队员们从头到脚都插上了蒿草, 10月12日上午,疑心极重的敌军不放心,又开始向潜伏区空投燃烧弹。有一颗燃烧弹落在距离邱少云两米远的草丛中,转眼间,火星点燃了邱少云身上插的蒿草,他身旁就是一条水沟,此刻,邱少云只要在泥水里打个滚,或者翻动一下身子,就可以把火苗扑灭,但是邱少云深知,这样做整个潜伏区的战士就会被发现,整个潜伏行动也就会失败,于是,他坚定地伏在草丛中,痛苦地咬着牙,脸上挂满汗珠,身体紧紧地贴着地面,两手深深地插入泥土中,一声不吭,以超人的意志和毅力忍受着烈火烧身的巨痛直至最后牺牲,牺牲时年仅26岁。“绝对忠诚、严守纪律、顾全大局、勇于担当”的少云精神,需要我们一代代中华儿女传承并发扬广大。

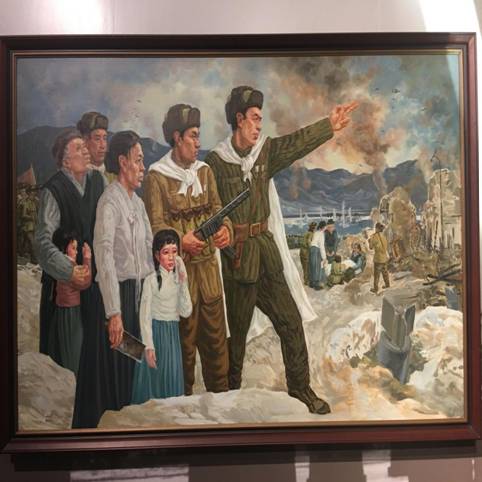

邱少云烈士就义情景

故事2,勇擒匪首

1948年夏天,邱少云被国民党抓了壮丁,1949年12月,邱少云随部队起义,自愿加入了中国人民解放军,在人民军队里,邱少云一边学习政治、文化,一边苦练杀敌本领,军政素质提高很快。1950年4月,邱少云所在部队在四川内江以东对股匪进行追缴,经过激战,俘获和击毙匪徒无数,邱少云同志带病坚持战斗,打死打伤匪徒十几人,还亲手活捉了匪首刘荣熙,胜利完成剿匪任务,邱少云也因此受到嘉奖,并光荣加入中国新民主主义青年团。邱少云坚守为人民求解放、誓死保卫人民胜利果实的信念值得我们每一个人学习。

邱少云勇擒匪首

故事3,舍身救人

1952年3月,邱少云随部队跨过鸭绿江,参加了伟大的抗美援朝战争,入朝第六天,部队到达朝鲜北仓地区,正遇到该地区被联合国军轰炸,一个又一个地小山村变成了废墟,活着的人转移了,剩下的人横七竖八地倒在冒烟的废墟中,邱少云和战友们在浓烈的黑烟中穿行,忽然,他听到从一个冒烟的草房里传出小孩子地哭声,于是他不顾一切地冲向草房,迎着滚烫的气浪,冒着被小屋燃着的木檩子掉下来砸到的危险,不顾自身安危,拼尽全力救出一个四岁左右的小女孩朴顺姬,小女孩被救出时父母已经身亡,邱少云一直背着小女孩,直到将她交到朝鲜老乡手中,临出发前,邱少云和战友们把自己的炒面留下作为小女孩的口粮。邱少云舍己救人的高尚品德,值得我们每个人学习。

邱少云勇擒匪首

二、铜梁土桥镇蓮廉文化展示馆简介

铜梁区土桥镇蓮廉文化展示馆坐落在风景秀丽的铜梁区土桥镇庆林村爱蓮湖湿地公园庆林村农民新村内,占地800平方米。里面既有冰清玉洁的盆栽的荷花,也有蓮荷的书画,既有古代廉吏的介绍,也有以蓮喻洁、以荷励志的名言警句和清廉官员的诗词。蓮廉文化展示馆是土桥镇党委、镇纪委开设的廉政教育基地,也是弘扬廉政文化的一个载体,让游客在赏蓮品荷的同时,受到潜移默化的廉洁思想的熏陶。

功勋卓著皇封“襄宪”——张佳胤

张佳胤,字肖甫,铜梁人。嘉靖二十九年(1550)的进士。历任户部主事、礼部郎中、按察使、右佥都御史、光禄寺卿、右副都御史、兵部右侍郎、兵部左侍郎、右都御史、兵部尚书,病逝后追封少保, 谥“襄宪”。张佳胤和土桥有着千丝万缕的联系,据查,其母亲就葬于土桥镇六赢山上,张佳胤被厚葬于铜梁城西居来山(今龙、凤两山)上。受家乡“莲”文化教育引导,张佳胤一生清廉勤政,《嘉靖三十四年滑县知县张佳胤德政碑》记载为证:“……绝苞苴,杜请托,节财省刑,视民如伤,又其廉慎恺悌,有不可掩者,斯固可谓一时良吏也……”。