赏梅时忆起《红梅赞》 这首脍炙人口的歌曲背后的故事你知道吗?

“红岩上红梅开,千里冰霜脚下踩……”时值初春时节,在红岩联线景区里,一朵朵红梅俏立枝头,成为了一道亮丽的风景线。

绽放的红梅引来了不少赏梅的市民,一曲脍炙人口的《红梅赞》也成为了市民们赏花时嘴里最常哼唱的歌曲。

可是,《红梅赞》里的红梅真的是俏立枝头的暗香朵朵吗?这首传世之歌的背后又是怎样的故事呢?2月6日, 重庆晨报记者专访了重庆中国三峡博物馆副馆长张荣祥,他为读者讲述了《红梅赞》背后的故事。

“红梅”不是红梅而是梅魂傲雪凌霜

说到《红梅赞》的诞生,就不得不提起曾经火遍大江南北的歌剧《江姐》。张荣祥说,一般而言,成功的歌剧都会留下脍炙人口的经典主题歌。当时,主抓歌剧《江姐》创作的是空军司令员刘亚楼,他对这部民族歌剧的主题歌充满了期待。

作为歌曲歌词创作者的阎肃,先是写了一首《长江水手歌》:“行船长江上,哪怕风和浪,风急浪险也寻常,心中自有红太阳……”不过似乎缺少了点什么,而且好象不太适合江姐这个剧中人物在舞台上演唱。此后,歌词又几易其稿,但阎肃总觉得还是差那么一点“火候”。情急之下的阎肃“急中生智”,突然想到了自己之前为上海音乐学院创作的一首歌的歌词,歌词写的是梅花,他取名为《红梅赞》,红梅与江姐这个剧中人物正可谓是相得益彰。

就这样,傲雪凌霜的红梅,一下子抓住了所有人的眼球。

张荣祥说,《红梅赞》虽然不长,上下两段,连同重复句在内,共72字,但魅力无限,因为它是有灵魂的。

《红梅赞》来自歌剧《江姐》,而歌剧《江姐》来自小说《红岩》,小说《红岩》来自罗广斌、杨益言亲身经历的历史事件。

他们用泣血之笔,写下了革命先烈在渣滓洞、白公馆与敌人残酷斗争的事迹,这里面就蕴含着《红梅赞》的魂。老一辈听众能从歌中回忆起血与火的峥嵘岁月;青年一代则能通过这首歌,汲取接续前行的精神力量。

《红梅赞》之所以成为经典,还与我国的梅文化有关。以物喻德是我国的传统文化。宋代花谱类著作《全芳备祖》把梅列为百花之首。历代咏花诗词中也数咏梅的最多。如今,梅花已成为中国人民的一种精神象征——坚韧不拔、不屈不挠;洁身自好、纯洁坚贞;淡泊明志、催人向上。

一曲《红梅赞》伴毛泽东多年

《红梅赞》在舞台上被唱响的第一刻,就是空前绝后的。

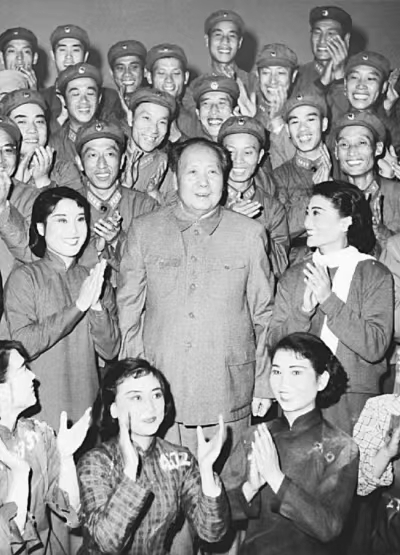

当年《江姐》一剧成功演出后,亲自观剧的毛泽东就记下了这首歌曲。

张荣祥说,工作之余的毛泽东非常喜欢“听梅”。《红梅赞》这首歌伴他多年,饭前会后或是在休憩期间,他总习惯听听 《红梅赞》。

“红岩上红梅开,千里冰封脚下踩,三九严寒何所惧,一片丹心向阳开”,这首歌唱出了梅花的高洁,也唱出了革命者的风骨。上世纪六十年代初,毛泽东与作为《红梅赞》歌词作者的阎肃见了面,表达他对歌词的喜爱。

当时,毛泽东微笑着要和阎肃握手。阎肃赶紧给毛泽东鞠了个躬,又赶紧握住了毛泽东伸过来的手,毛泽东和在场的人都笑了。

毛泽东的手使劲地晃动着,说:你那《江姐》写得很好,你小伙子干得不错,我送你一套“毛选”,你要继续努力,好好干。阎肃听不太懂湖南话,只是一个劲儿不住地点头,连忙说:“写得不好……写不好……请主席多批评!”

毛泽东让工作人员取来一套精装的《毛泽东选集》送给了阎肃。阎肃双手接过书向毛泽东深深地鞠了一躬并坚定地回答: “我一定好好努力!”

和毛主席一样,周总理也非常喜欢《红梅赞》。

1964年,歌剧《江姐》公演后,上至国家领导人,下至普通群众,都十分喜欢,给予高度评价。周总理经常在开大会时带领大家唱《红梅赞》。

当时一些普通的日用品上也印得有江姐人物像以及反映《红梅赞》这首歌曲的红梅花。

观梅指南>>

红梅花期将持续二十天

“红梅被称为春天的‘信使’,它的开放就意味着春天即将来临。”沙坪坝区城市管理局绿化科工作人员罗登攀介绍说,红梅喜阳,在环境温度处于10℃左右的时候就会开花,前几日的连续晴天让红梅提前绽放了。

为提升景区形象,沙坪坝区打造了5万平方米的红梅林,红梅林主要分布在歌乐山红岩景区白公馆东侧、渣滓洞南侧,以及白公馆至渣滓洞沿线。

据介绍,红梅的盛花期从2月初开始,大概持续半个月左右时间。市民可乘坐轨道交通1号线在磁器口站或烈士墓站下车,然后步行或打车即前往,也可自驾前往,红梅林附近修建有停车场,可供自驾前往的市民停车。

“这几天没观赏到梅花的市民也不用担心,红梅花期较长,一般要持续二十天左右,目前这片红梅林的花朵还处于初开期,下周才是它最佳的观赏期。”罗登攀说。

重庆晨报记者 罗伟 李晟