如果把重庆比作是一本针对生活百态、人间烟火的百科全书,那下浩老街绝对能成为其中独特的一页。

它被称为长江南岸的旧时标本、最后的重庆老街,但几乎所有关于下浩最浓烈的情绪和记忆,都指向生活在这里的居民,被反复提及的形容词包括“自在”、“包容”、“豁达”。

时间倒回到5年前。2017年,历史交替的节点终于来到,摄影人戴小兵带着相机走入下浩、走进下浩人的家中,记录下老街坊生活中的画面和故事。

彼时,即将动迁的下浩有着温暖和煦的阳光,打在摄影人戴小兵岁月斑驳的大画幅相机上,带有某种希望。

后来,这些影像构成了下浩岁月悠长的痕迹,每一幅都是下浩人和重庆家庭未被修饰的、原生态的图景,每一瞬都亲切而生动。

△戴小兵

01

“为什么,会是下浩?”

在下浩老街即将以“重庆人家·下浩里”的新面貌重新进入世人目光之际,我们找到戴小兵,这位创作出《存念下浩》的摄影人,问出了第一个问题。

“因为它独特的人文特征”,他毫不犹豫,几乎本能式快速回答了这个问题。至于这是怎样的一种人文特征,能让其念念不忘,或许从戴小兵镜头下的下浩人,便可以酣畅淋漓的瞥见。

△《下浩人之周生驿》

在下浩居住了50多年的陈真容阿姨一家,在世俗的角度看来或许物质并不富裕,却依旧喜欢诗歌和朗诵,坚守着自己的精神愉悦。

△《下浩人之陈真容》下浩正街10号,承载陈真容光阴50载,几乎可以照见她的一生。陈真容曾在建筑工地打零工生活,与两个儿子相依为命,她喜欢诗和朗诵。

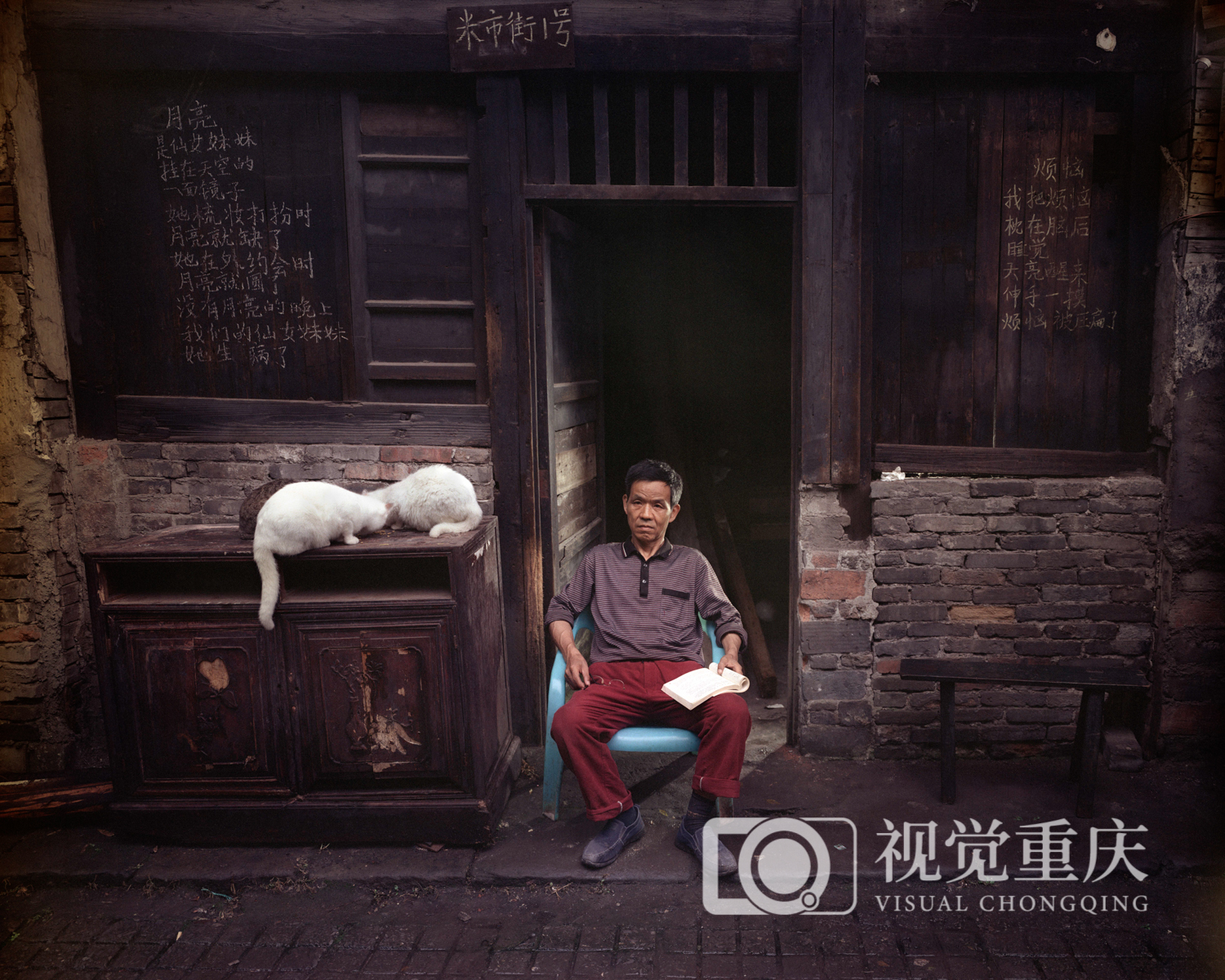

脸庞瘦削的“六哥”趿着拖鞋,懒洋洋地坐在旧宅前,一眼望去不过是老街茶馆中那种随处可见的装扮,却是周边小有名气的诗人,“不是我太爱诗,是诗,一直不忍心抛弃我。”

△《下浩人之黄文轶》米市街1号,住着诗人黄文轶,人称六哥,曾为铭牌厂工人负责刻章。

△《下浩人之夏英鹄》蕫家桥39号,经营着猴哥酸菜米线。1981年,他从大佛段来到下浩,成为胡家上门女婿。妻子胡光碧,生于下浩长于下浩。夫妻二人在南坪、一天门、下浩开面庄二十余载。

“在这里,看似普普普通的一个人,背后都藏着历史和故事。”

△《下浩人之范明富》下浩正街58号附1号,范明富从铜梁迁至南岸20多年,曾长租于下浩正街。他在下浩当棒棒,和妻子严明福共同生活。范明富铜梁老家有房有田,还有两个女儿,每逢重要节日夫妻二人便返家团圆。

透过陈嬢嬢、六哥,还来自更多真实的居民和鲜活的故事。我们得以看见这群居民与水土之间相互的滋养,形成了这条老街真正的灵魂,是这条老街可以延续几百年的底气。

△《下浩人之高新德》

于是,在《存念下浩》的这组作品中,每个人物和家庭都被配上了“人物小传”。字数不过寥寥百字,却勾勒这些下浩人的生平。并通过这些文字,让影像中平面的人物生出筋血,长出骨肉,与下浩合为一体。

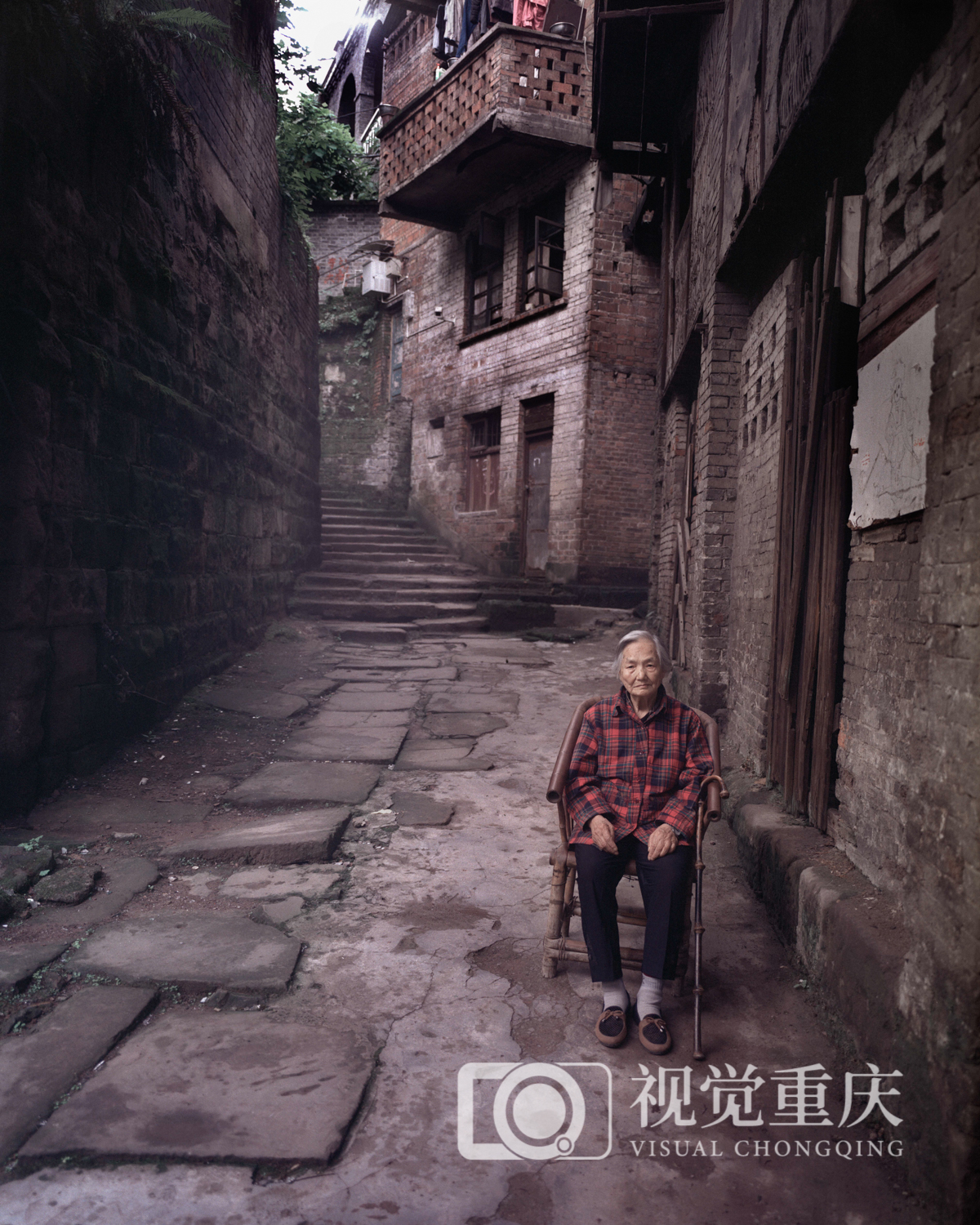

△《下浩人之蒋朝吟》米市街10号,蒋朝吟1942年出生于下浩正街72号,祖辈于清同治年间迁入下浩定居,从小在下浩长大,对老街的历史变迁了解清晰,希望能在老街改造发展的过程中留下儿时的记忆。

这或许也是他的照片能从浩如烟海的下浩影像中脱颖而出的原因——比常人多走了一步,他用相机推开了居民的家门,用笔记录了他们故事。

02

看到这里,也许你会发现,《存念下浩》中的那些下浩人的,和一般纪实类影像中的主角都不太一样——他们,大都直面镜头,透过他们的神情和肢体,你能清晰的感知彼时彼刻被摄者的情绪。

△《下浩人之黄玉芳》

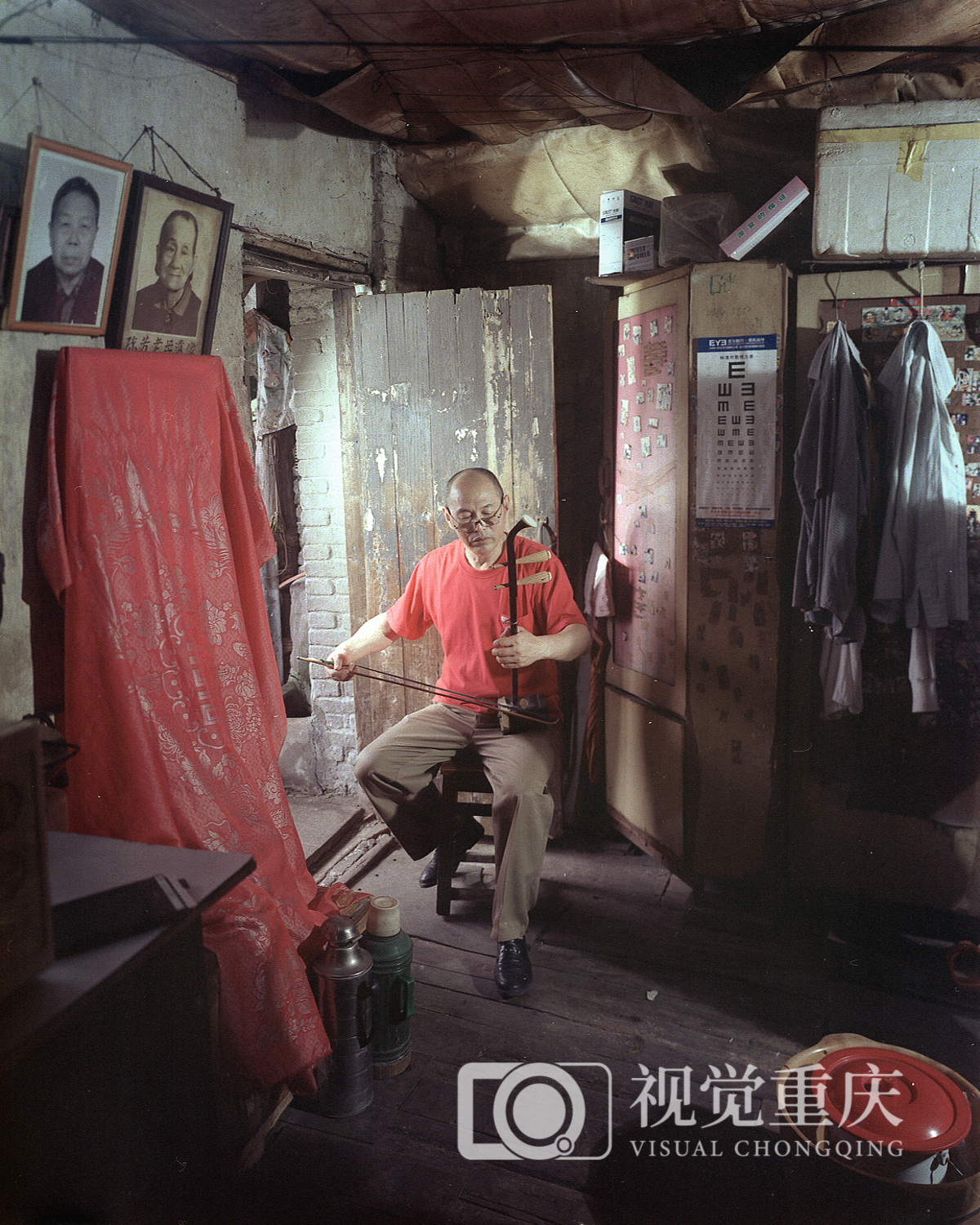

这是因为,戴小兵的影像并非是单纯的纪实摄影,因而他也会在有些影像中去参与场景的构建与编导。画面里的二胡、渔网、人物与场景的连结都颇有深意,这些的元素构成了独特的观念和情感符号,每一处细节的出现都是为主题量身打造。

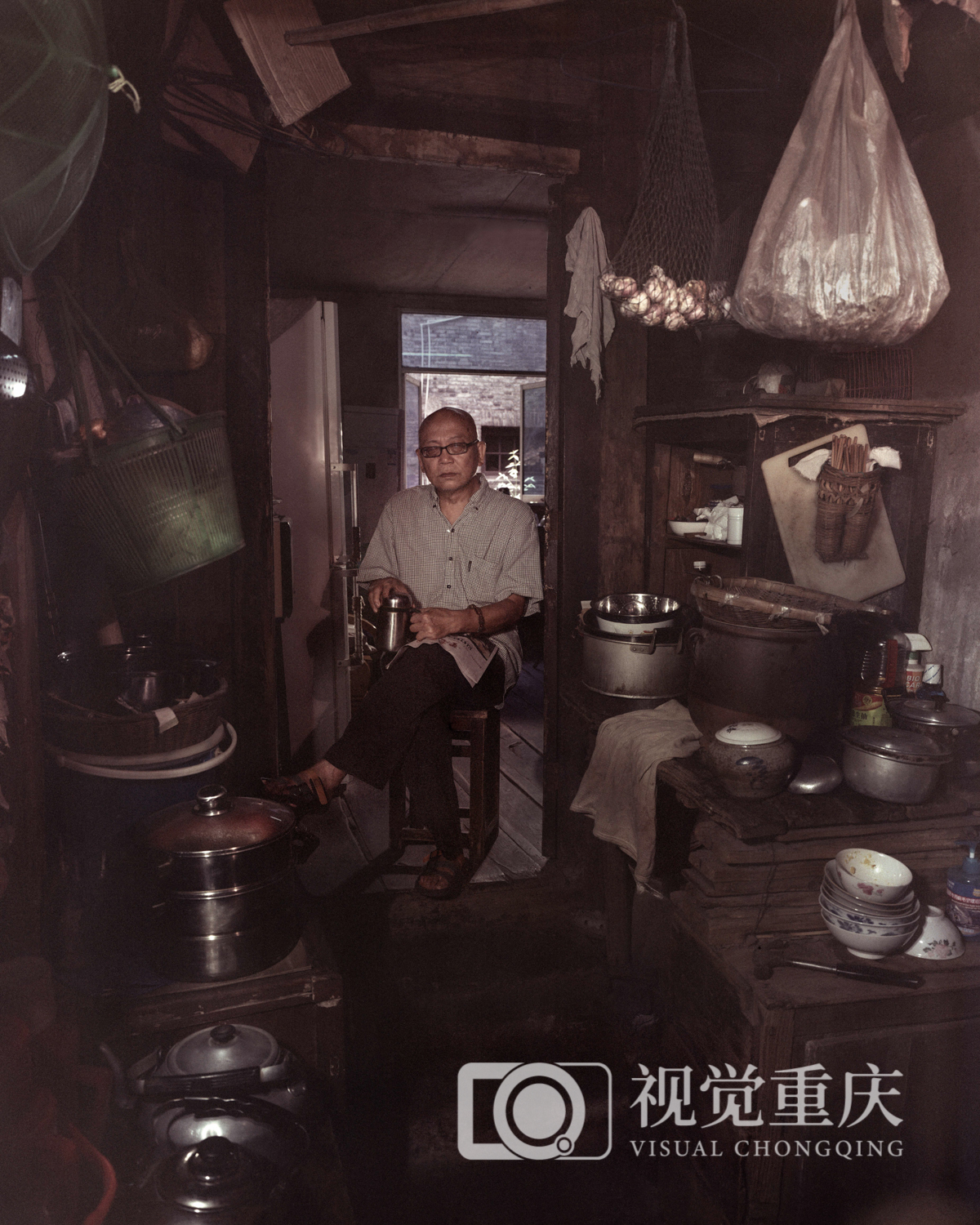

△《下浩人之袁军》下浩正街146号,袁军在合成纤维厂工作,喜欢网鱼,并自己织网。过去曾在弹子石居住,后与妻子李玲在此生活三十余年。

△《下浩人之张金海》张金海1955年出生,觉林寺29号,1984年搬迁至此,以前在捆制打包站工作,1997年正式开始做木工,水电等。

但他的目的是还原,不只是简单的还原消失的场景,而是档案式纪实,还原他留恋的消隐的本心。

也正是因为如此,戴小兵常说“下浩这组作品其实是和居民共同完成的”,有时候在拍摄前,他会提前与被摄者沟通接下来会怎么怕。在拍摄熊五爷时,对方本不愿上镜,戴小兵一把拉过讲起了自己的拍摄计划,听得熊五爷热情澎湃,连声说“我觉得要得”。

△《下浩人之熊全礼》下浩正街45号附1号,岁月倥偬间,熊家大院往昔荣耀不在,曾与妻子共同生活于下浩。

而要达到这种“与居民共创”的极高水准,就需要走进居民。

△《下浩人之吴开明》董家桥5号,孝顺出名的女婿吴开明。吴开明,合成纤维厂退休工人,从人民大礼堂附近迁居至此。照顾岳父巨细无遗,岳父只喜欢他给自己洗脸。岳父周荣舟,曾在矿厂当会计,读过私塾。吴开明妻子周广耀,已从百货公司退休。

拍摄《理发》这张照片时,戴小兵提前了解到这位孝顺女婿会定期为岳父理发、洗头,便专门打下招呼“理发的时候记得给我打电话哟”,最终在一个淅淅沥沥的雨天拍下了这张充满烟火气和人情味的照片。

△《下浩生活-理发》

“从来到这里到决定拍摄,我前后大概花了一两周的时间。然后我就有了这里有些房子的钥匙,能够走进家庭,并且共享生活。”

然而,谁又能想到,几乎将自己活成了“下浩老居民”的戴小兵,在故事最开始,拍摄计划重心并未放在下浩。

因而在拍摄之初,他更多是端着一个单纯的摄影师的局外人身份,窥探性质的拍摄,但慢慢地随着对这些家庭了解的深入,他的感情也发生着变化。

△《下浩生活-高家吃饭》

“开始关注的只是下浩的三家图书馆分馆,后来注意到下浩的生活状态,最后落脚到老居民。”在下浩拍摄的两个多月里,他几乎每天都泡在老街古巷,游走在每户居民的家里,最后将40多组家庭,都拍了三四次以上。“家庭在我看来是组成下浩的单元,随着拍摄的深入,家庭成了下浩的主角,我开始关注他们的未来去向与即将可能发生的家庭结构的变化。”

△《下浩生活-吴家吃饭》

而这些以家庭为创作主体的影像中,戴小兵记录了“很多吃饭的场景”。在他看来,这是中国社会最具人气的存在,“它不光是一个动作,更是一种家庭状态。”子女长大成人后要从家庭分离出去,之后的每一次团圆都要跨越一定的时间、空间才能再次相聚,这其中隐藏着很多细节与内涵。

△《下浩生活-汤家吃饭》

03

“我们存念所以记录它,街坊们存念所以诉说它”。在《存念下浩》的展览开篇,戴小兵这样写到。

几百年以来,悠悠向前的长江浪潮不断拍打着龙门浩码头,下浩见证着名流穿梭、商贾云集,这里曾经出现过的繁荣与落寞,也被江水裹挟着向前翻滚更迭。

直至历史来到2017年末,下浩再次成为重庆人一个无法忽视的地标,此时下浩已然处在搬迁前夕,不论对下浩还是所有重庆人来说,这都是一个可以同时将时间与河流截断为「此前」和「此后」的日子。

△《下浩生活-洗头》

如宿命般出现在这里的戴小兵,记录下了此刻的下浩人,观者能轻易从中感受到人们此刻“对新生活的向往和老地方的不舍”。

△《下浩人之张崇兰》董家桥4号,张崇兰1954年出生,1993年嫁入下浩,生有一儿一女,丈夫去世多年,自己在家开小卖部,已在南坪购了新房,想搬到新环境生活。

正如戴小兵《存念下浩》中名为《比邻晚炊》的作品,一场长长的青石板路上,略显破旧的木屋林立两旁,缕缕炊烟从老屋房顶漫不经心的四散开来,浸透在热闹繁忙的街巷之中,老街坊们或端坐发呆或三两聚集。

画面中的一切都仿佛笼罩于一种文学性叙事和诗意下,在现实生活和内心关照之间暗流涌动,平淡之下不紧不慢,观者能从这些小家庭和微场景,看见时空的一端。

恍惚间,宛如在下浩老街坊的回忆之间穿梭,很容易置身于当年令大家魂牵梦萦的场景中。

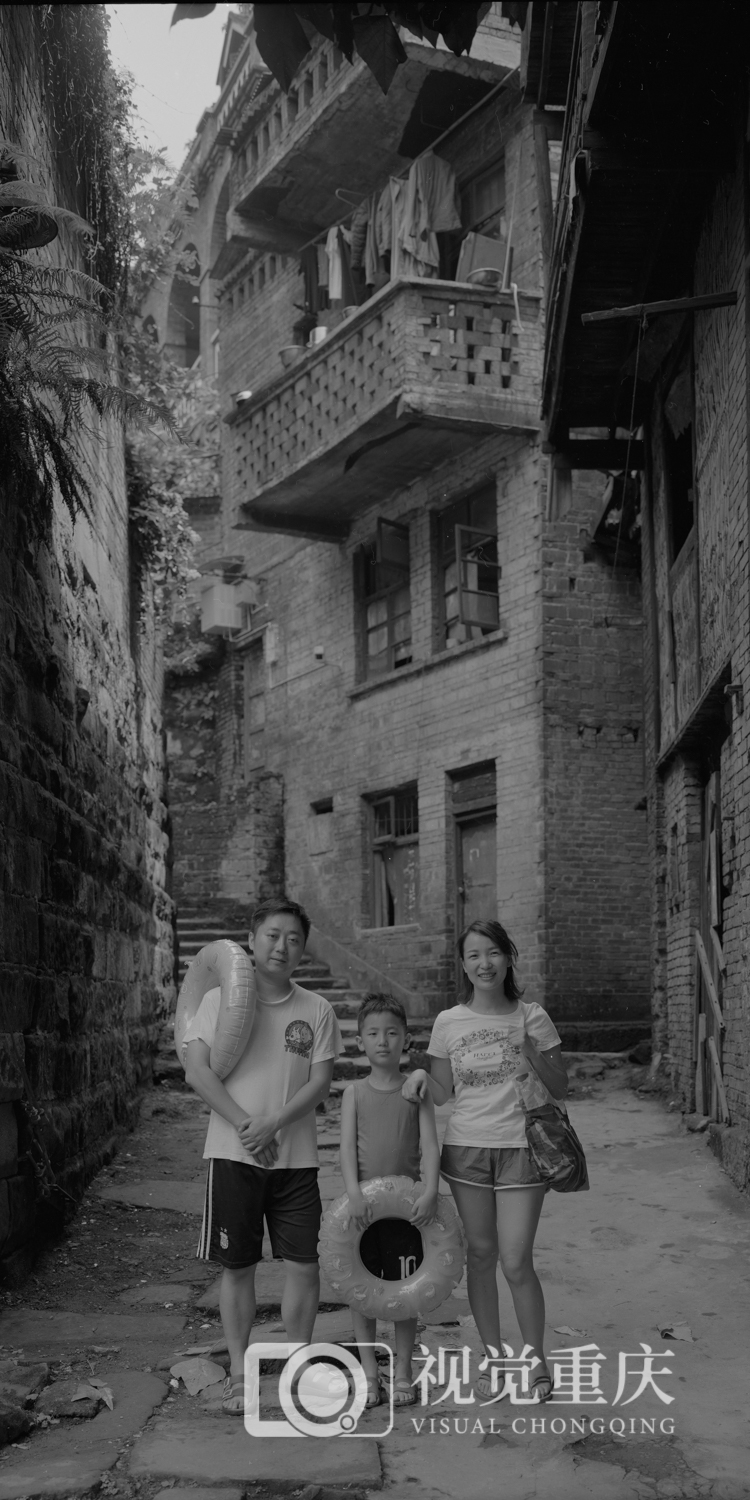

△《下浩生活-下河》

为了呈现下浩的这份岁月沧桑,戴小兵还专门选用了1991年就过期的存放过漫长时间的胶片,用“时间参与的创作”,来记录一个下浩这个经历过百年沧桑的老街,从而让画面呈现出时光流逝的斑驳陆离。

04

长江水悠悠向前,下浩的故事仍在继续。关于这个老码头,这条老街,那些尘封的过往正在慢慢复苏,曾经发生在下浩的故事正在从时代中走出来。

△《记忆下浩》

“戴小兵是老重庆的过来人,是新重庆的同行者,他一直看着这方水土这方人,和他的相机一起。”

即使结束拍摄,居民搬离下浩,戴小兵依旧和老街坊们保持着联系,时常有人在微信发问“戴老师,之前你给我拍的照片还在吗?”

△《下浩人之张孝宏》觉林寺162号,以前是国民党疗养院,张孝宏57年6月16出生。在这儿土生土长近70年。五子妹,幺儿。以前干个体户,百货,修理钟表。离异,有一女儿。

他享受并自豪着,这种人与人之间最单纯、最质朴的情感连接。

而在这份情感之外,戴小兵更自豪的是——

当时拍摄下浩时刚10岁的小女儿放肆的在街上跑来跑去,如同在自己的家乡的一般;现在15岁的她,跟着父亲的脚步开始进入大画幅摄影领域,并准备将第一次专题创作献给下浩。

“这,就是传承”

正如,老街不老,永是更新。属于下浩的岁月与故事,将永存于时间长河之中。

注:文中图片和视频均为摄影师戴小兵拍摄,如需转载使用,务请联系客服工作人员。目前《存念下浩》正在“重庆人家·下浩里”展出,感兴趣的老街坊和新邻居可前往观看。

视觉重庆摄影师专访栏目将为大家持续带来业内优秀摄影师访谈,欢迎各位摄影师自荐或推荐。