新华社高级记者 李晓果

2008年5月16日,那天,是“5·12地震”后的第四天。

地震灾民庇护所,一位身穿警服的女警敞开自己的胸怀,怀抱一位震区孤儿喂奶,眼神着饱含着一个母亲对孩子的温情。

李晓果,按下快门。

照片发出后,感动了上千万国内外读者,顾不上自己的幼儿没奶吃,却给灾区孤儿当奶妈的警察蒋晓娟被誉为“世上最美丽的母亲”。

14年后,这张名为《最可爱的“母亲”》的作品,被收录进2022年7月26日开幕的“触摸心灵——1983-2020‘晓果视界’新闻纪实摄影展”。

摄影展用五个主题《真情》《命运》《生态》《崛起》《战殇》共163幅作品,串起了新华社摄影记者李晓果新闻摄影职业生涯用心动情的一生。

△2019年10月1日在北京天安门广场举行的庆祝中华人民共和国成立70周年大会上,老战士向观礼台致敬。

对摄影人和摄影爱好者来说,李晓果,绝对不是一个陌生的名字。

作为新华社高级记者的他,在37年充满着传奇色彩的职业生涯中,先后参加了香港回归、三峡截流、伊拉克武器核查危机、APEC领导人会议、关于朝核问题六方会谈、汶川地震、2004年雅典和2012年伦敦奥运会、阿富汗战争、伊拉克战争、印度洋海啸和欧洲纪念反法西斯战争胜利60周年的报道,并于2003年编辑出版了由中国新闻界泰斗穆青题写书名的个人战地画册《聚焦阿富汗》。

△一对男女在科威特城鸽子广场给鸽子喂食。2004年4月24日,科威特政府取消了一个多月前颁布的全民战争总动员法,公众生活全面恢复正常。历尽战乱,方知和平与宁静的珍贵。

他用镜头,见证和定格了一个时代的风雨沧桑,从国内到国外,捕捉了尘世生活中难得而又深刻的画面。

△2004年,团中央在北京京西宾馆举行杨利伟事迹报告会。在场的青少年在报告会后纷纷涌向杨利伟索取他的签名留念。

01

1979年,李晓果进入西南师范大学(现西南大学)学习英语。此时,摄影还未出现在他的生命中。

有的时候,只需要一个契机,一种在日常里恰如其分的时刻,便足以改变了人生。

大学毕业之后,他没有选择从事“英语”方面的工作,而是进入新华社摄影部,拿起相机,拍起了照。

这一拍,就再也没有停下来。

37年,他的足迹遍布全球40多个国家,无论河清海晏还是硝烟弥漫,无论欢庆场面还是抗灾现场,他总是冲锋在前。

而纵观其作品,最打动人心的是,他一直坚持着的人文关怀,用摄影表现人们的喜怒哀乐、人间的悲欢离合,人性的善恶美丑。

△这位阿富汗老人的目光里,有几多无奈?几多忧愁?几多沧桑?他背后的建筑,即是内战中被摧毁的原阿富汗国防部大楼。

1997年伊拉克核查危机、2001年阿富汗战争、2003年伊拉克战争……面对战争与灾难,他数次自动请缨,奔赴一线,以强烈的悲悯之心,在“无情的枪炮和暗藏的地雷里”抓住珍贵瞬间,记录战争下人们的无奈与“挣扎”。

△一位将要跟随父母乘机出国逃避战乱的女孩,愣愣地看着科威特城国际机场候机厅里密密麻麻的人群,显得茫然不知所措。

△1998年2月24日,1000多名伊拉克妇女带着因缺医少药和营养不良而致残的儿童在巴格达举行示威游行,要求国际社会解除对伊拉克的制裁,“救救伊拉克儿童”。

《阿富汗,硝烟散去伤犹在》中,他在一间孤儿院拥挤而简陋的餐厅里,拍下一双双饥饿的眼睛;《伊拉克,苦难的人民》中,他跟着“游行示威”的队伍,拍下一位位因缺医少药和营养不良而死亡的儿童;《科威特,难忘的时刻》里,他在“破败的大地上”穿行,拍下一个个茫然悲凉的表情。

△在孤儿院这间拥挤而简陋的餐厅里,面对着一双双饥饿的眼睛,“苦难的童年”这五个字,便会给人留下辛酸而深刻的记忆

△一位科威特人默默地站在布尔干油田原一座集油站废墟上,望着被毁坏的油田,难抑心头的悲凉。

△1998年2月26日,阿联酋政府向伊拉克“江新月会”赠送的220吨食品,药品和衣服运抵巴格达,以救助饱受制裁之苦的伊拉克百姓。26日一早,哈丁女士就带着5岁的女儿等候在“江新月会”门口,希望领取一份救济品。哈丁女士的丈夫在海湾战争中受伤致残,全家失去生活来源。女儿降生后也因缺医少药而疾病缠身。

正如他在《战殇》单元开头中写:“我忘不了那些痛苦的人群,那些无助的眼神,也忘不了那片刻的生命满足,那执著的期待与渴求”,整个单元的作品反映了战争和灾难给人类带来的深重苦难,却不是惊叹、亦不是同情,只有真挚的情感和理解。

如果说《战殇》单元的作品是对身陷困境中人们的人文关怀,以期更好地建设和平与安宁,那《生态》则更像是人文关怀视角下人与动物伦理关系的思考。

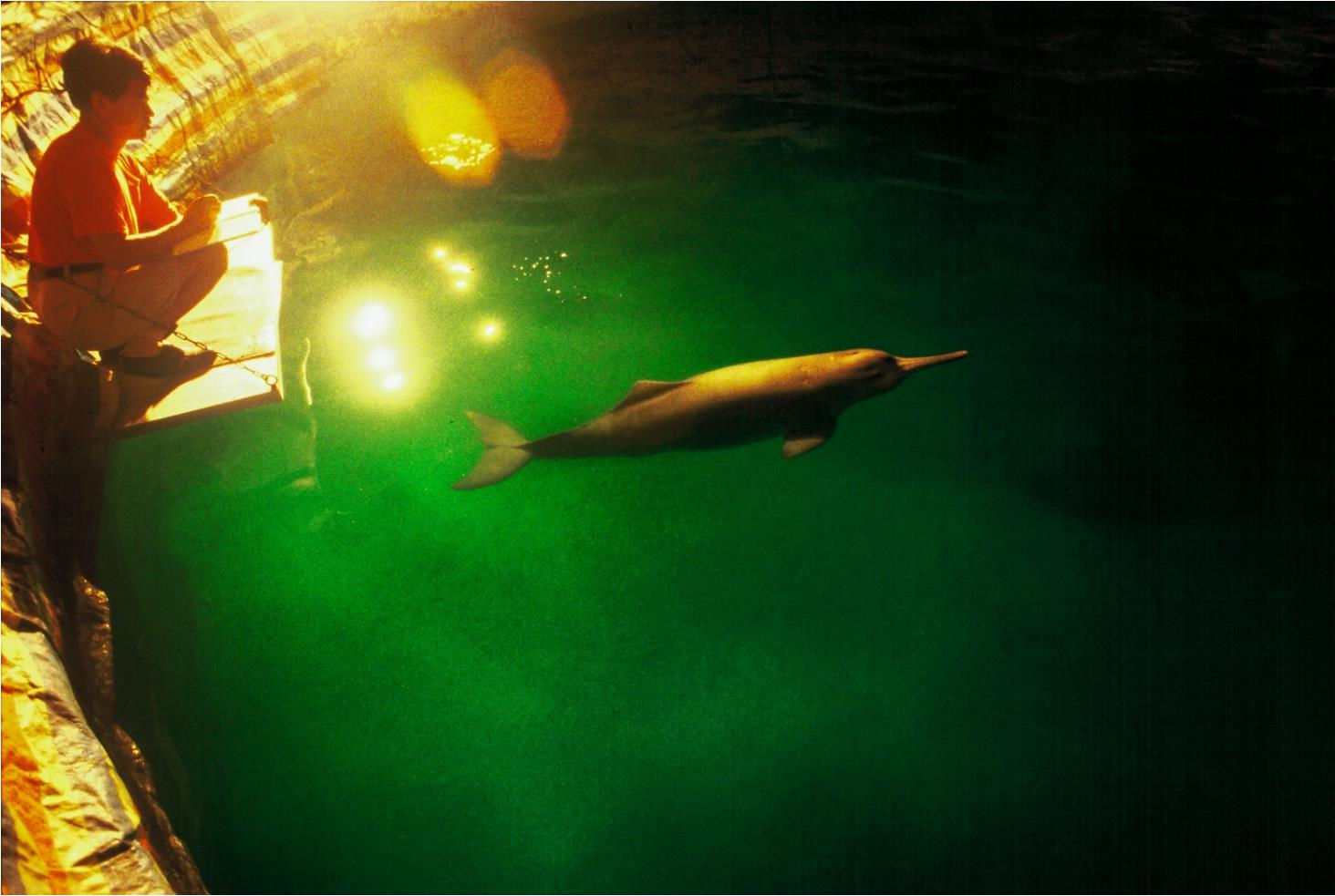

整个《生态》单元只有《熊猫与饲养员的故事》和《最后的白鳍豚》两组专题摄影作品,同样以动物为主角,却是“一悲一喜”两个截然相反的情感基底。

前者是当时只有5个月大的熊猫幼崽“猪猪”与饲养员亲密无间的场面以及饲养员为照料熊猫幼崽而付出的辛劳;后者则是中国唯一一只人工饲养的白鳍豚“淇淇”的无尽遗憾。

△顽皮的“猪猪”在和饲养员亲昵

△窗外的一只大熊猫羡慕地看着“猪猪”和饲养员

△白鳍豚“淇淇”孤单地在水里游来游去

△科研人员悉心照料“淇淇”全天候地记录它的生活特点和规律

02

一定要用影像展现时代大潮中普通人的不同生存状态,一定要观者透过画面感受芸芸众生的酸甜苦辣,这种对“小人物”命运的细致关怀,贯穿了李晓果长达37年的摄影生涯。

《人间自有真情在》和《黑白儿童同校学习》,无疑是其中最明亮也最辛苦的部分。

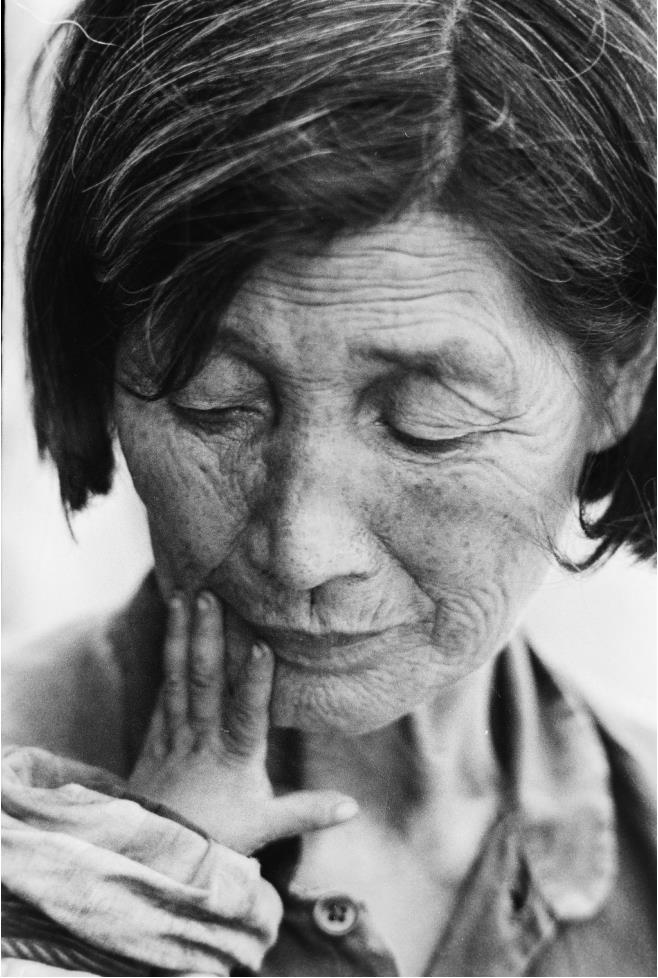

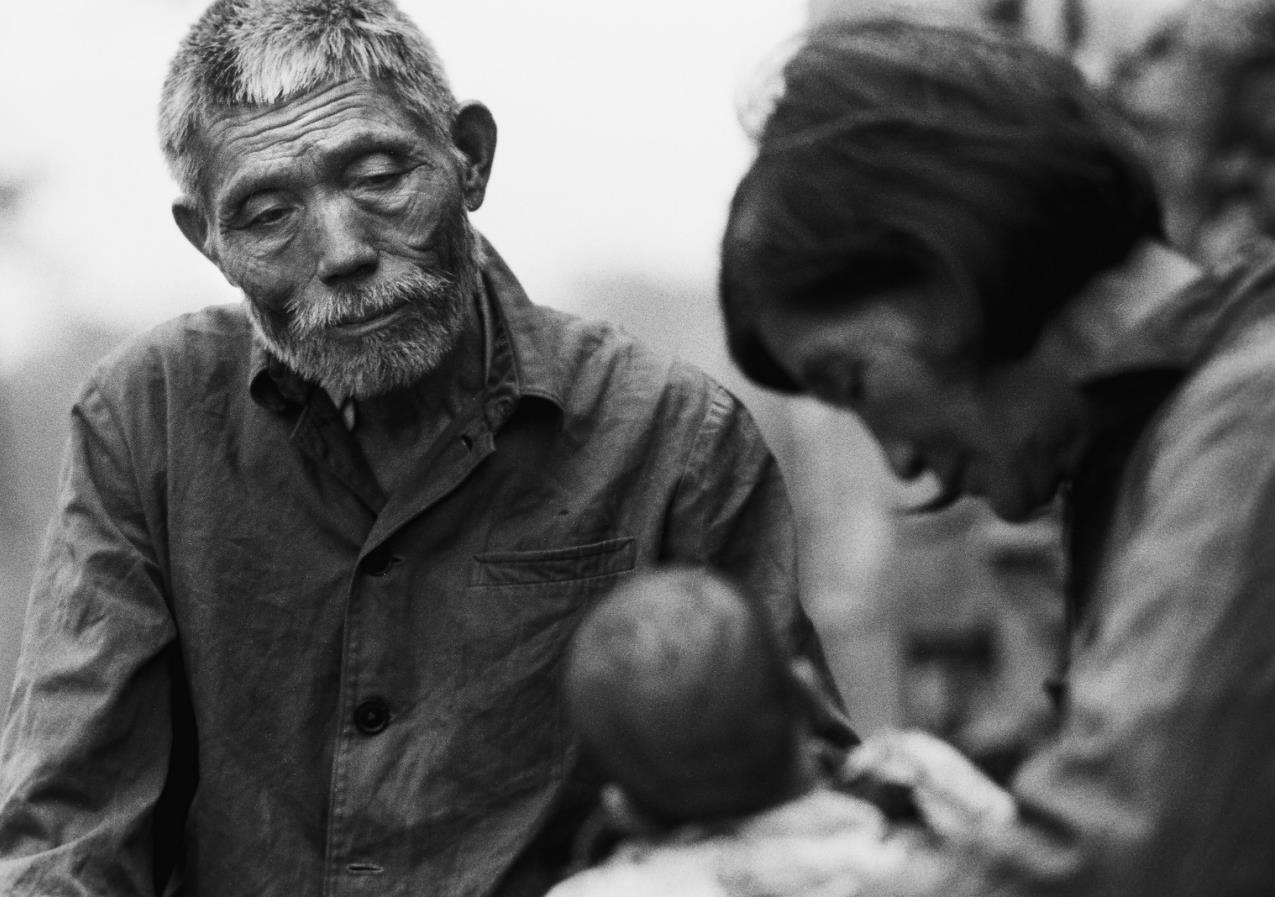

1988年10月,受在文摘报上刊登的一篇感人至深的报告文学所感召,李晓果坐着火车来到浙江省金华市,连续五天将镜头对准一对年逾花甲的苦命夫妻,他们居住在破旧古庙,以捡破烂为生却先后捡回二十多个被遗弃的小生命。

黑白影调的作品,尽管背景是阴暗潮湿的古庙,人间的脉脉温情却仿佛透过相纸跃了出来。这组照片发稿后,不仅被国内外多家报刊广泛辟栏采用,更围获当年度全国好新闻一等奖,全国新闻摄影评选金牌奖、并被收入人大新闻系教材。

照片的主人公一家,也在报道发出几月后,被妥善安置,过上了正常生活。

而1995年拍摄的组照《黑白儿童同校学习》,则是李晓果被派往常驻南非时的作品。

当该国政府宣布改革种族隔离时期的教育制度,规定所有国营学校不得拒收不同种族的孩子入校学习时,李晓果立马联系了驻地附近的一所小学,用整整4天的时间,拍下了“黑白孩子一起跳舞”、“你的作业有个错”等多个镜头,真实而深刻地记录下了由种族歧视到种族和解这一沧桑巨变中黑白儿童的纯真友谊以及超越种族,超越一切界限的人性真善美。

照片发出后同样大受好评,并获得当年度法国昂热国际新闻节大奖。这是中国记者拍摄的境外题材照片首次在国际重大新闻摄影评选中获大奖。

真正有生命力的作品,必然能够禁得起时间的考验,后来,这两组专题摄影成为李晓果的代表作,后人时常“咀嚼”,却依旧能被轻易触动内心最柔软的地方。

是了,不同于单幅照片,他的专题摄影逐步揭示出来的是一个多层次多维度的立体世界,让那些曾经遥不可及的现实、故事以及更多细节,在观者眼前真实地展开。

时针回转。

1988年,已在新华社从事摄影工作快5年的李晓果忽地萌发一个想法——做一组专题照片。

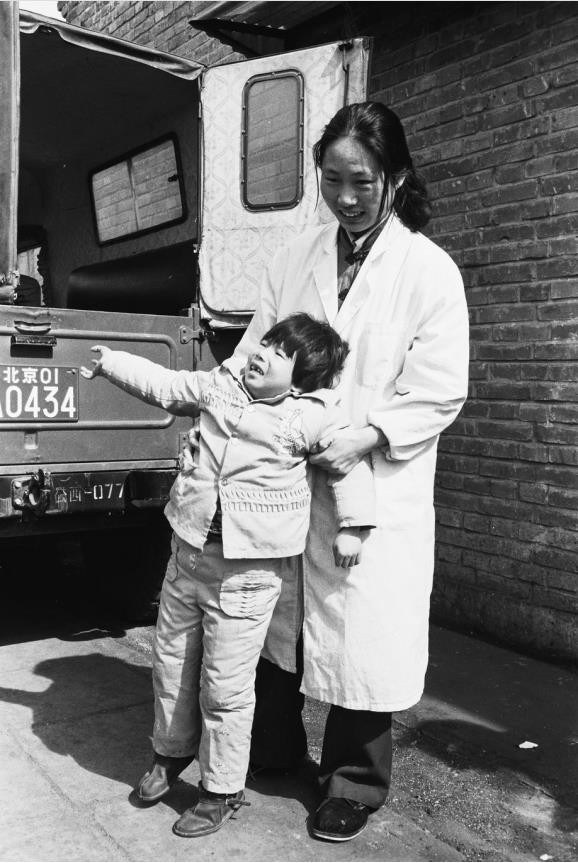

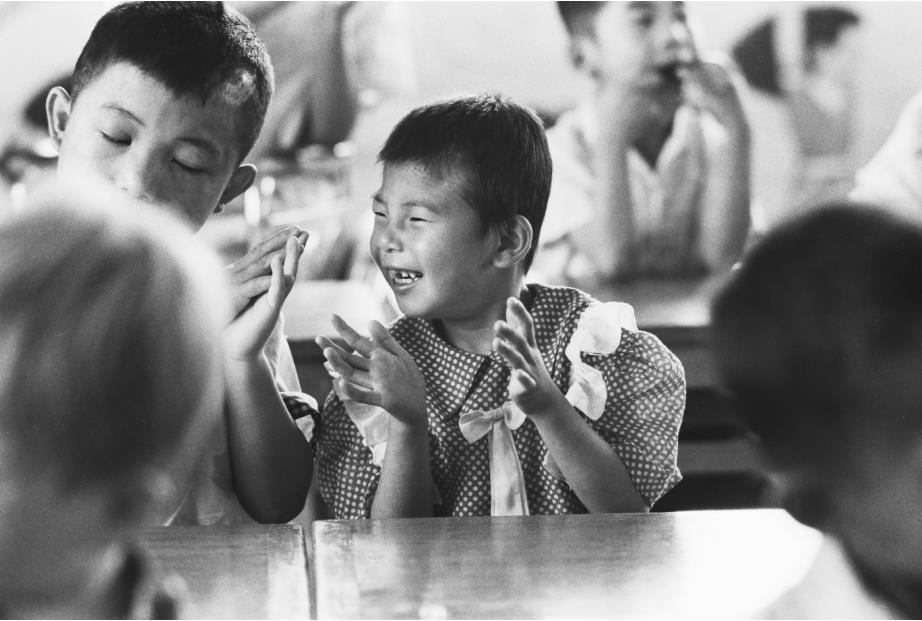

当年1月,当他去到北京儿童福利院采访,恰逢一位弃儿被送至福利院抚养,敏锐的李晓果立即决定跟踪拍摄这位被遗弃的孩子如何在福利院生长的过程。半年时间,他数次来到福利院,镜头下的孩子,从神情茫然到童真满眼。

就这样,他开始了一系列专题照片的创作。那时的他或许还不知道,他将记录下的,不止是小人物,更是一个时代的脉搏。

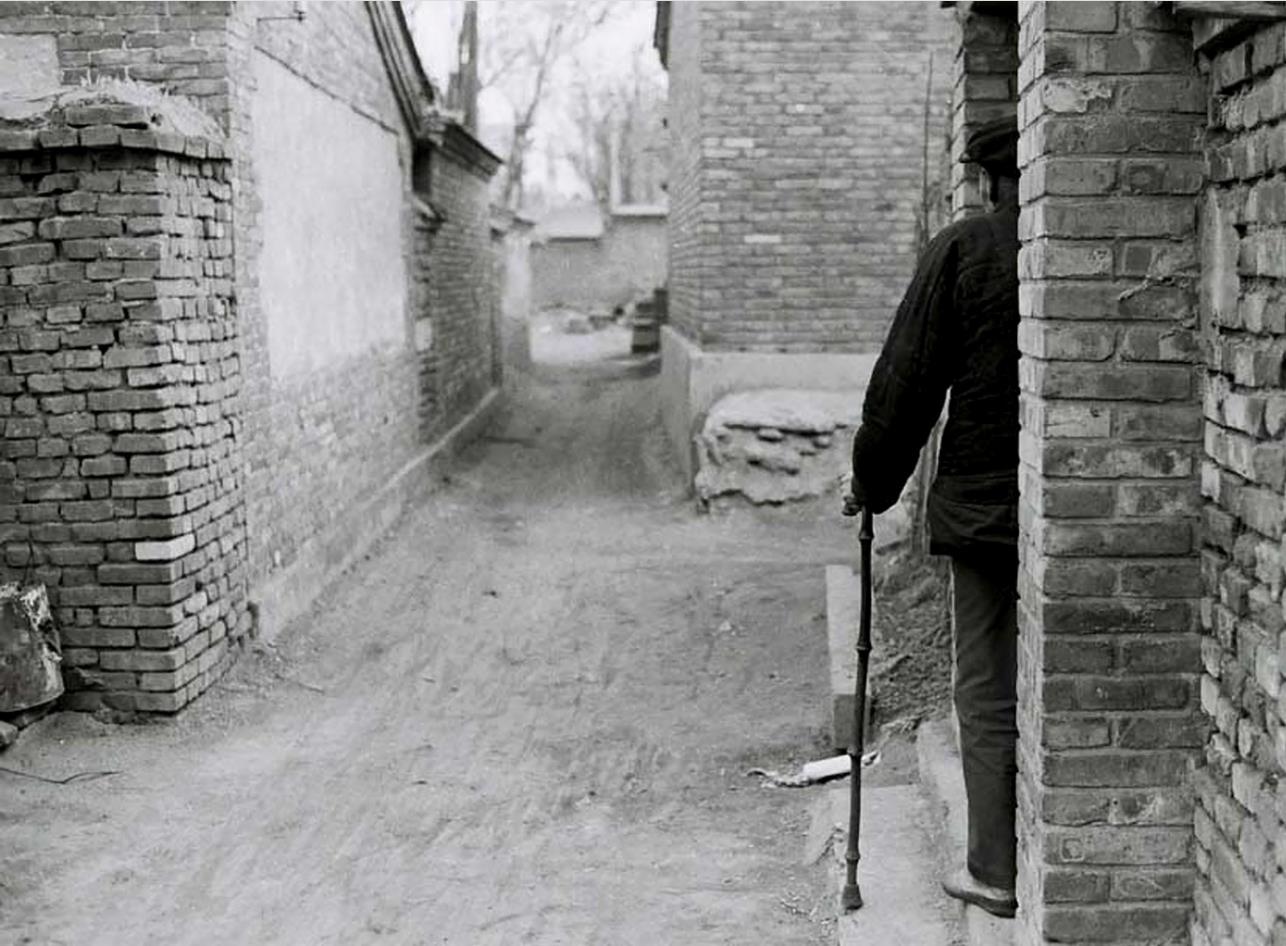

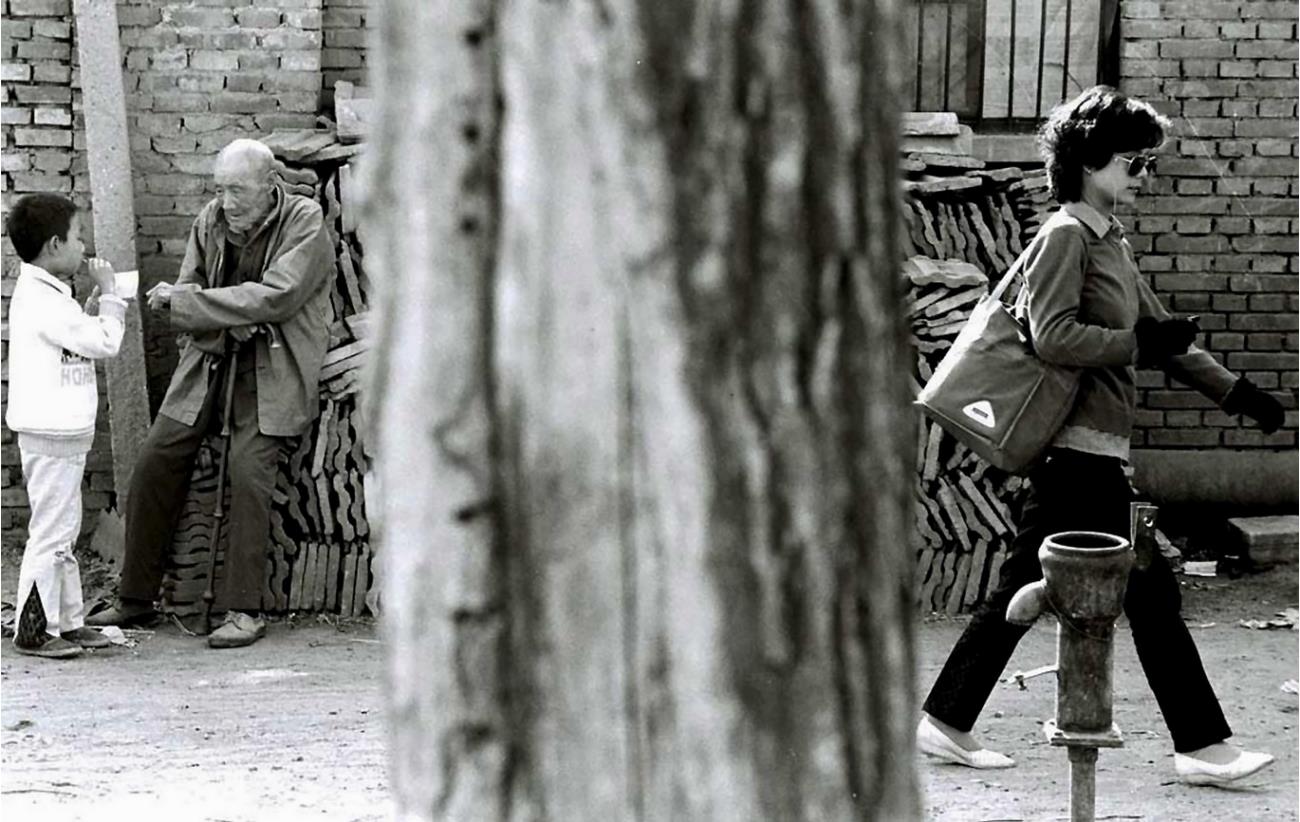

△《一个孤独老人的晚年》组照之一

△《一个孤独老人的晚年》组照之二

03

在李晓果的摄影中,他始终用超乎寻常的视角和洞察力记录着时代背景下的人物命运,思考人物变迁中的时代进步,通过影像来展现自己的内心和情感。

随着城市的快速发展和大时代浪潮的奔涌向前,李晓果曾经拍摄的一系列照片,如今也成为了珍贵的影像资料。

△1993年的上海外滩夜景

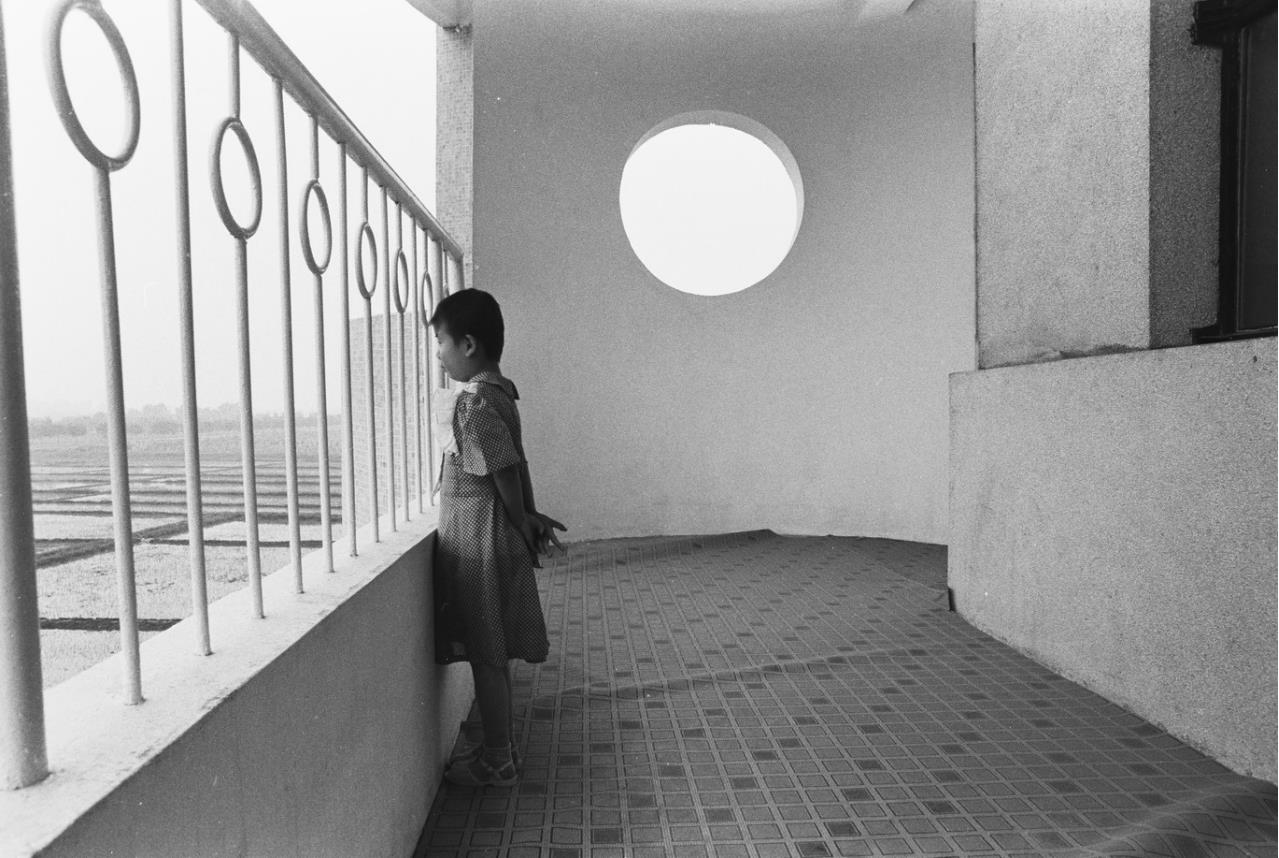

1994年,三峡工程正式动工修建,上百万人告别故土重新安置。为了记录这一重大历史事件,全球有太多摄影师都在赶往三峡,为其留下最后的影像。作为土生土长的重庆人,李晓果自然更有情怀去记录。

△三峡截流前的重庆忠县石宝寨

挥别故土扛着桌子往新居搬迁的村民、一船船被运往新家的电视家具、在新家玩耍欢奔的孩子们……通过那一幅幅蘸满情感却又客观冷静的作品,三峡移民的历史好像就在眼前发生,如同一本史诗,一部场面恢宏的电影,让往事可追,让后人可忆。

他按下快门,就是一个时代。

改革开放最前沿珠三角的日新月异,香港回归祖国的举国欢庆,浦东开发建设工地崛起在世界东方……时光回溯,透过他的影像回望那个时代,依然会感受到历史巨变的震撼,震颤着我们的心灵。

△上海,证券交易所外的情形。那个年代的股票对很多人都充满着吸引力

△上海两位新郎新娘在外滩婚礼场外迎接来宾

△上海外滩挤满了公交汽车

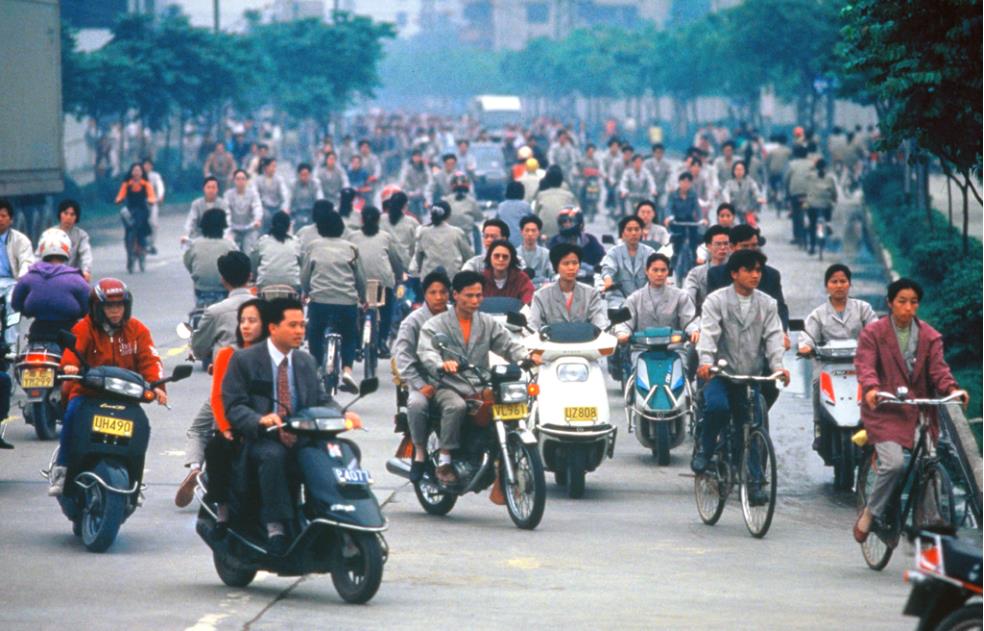

△顺德乡镇企业的打工仔一早骑着摩托车和自行车上班

而这,也是此次展览主题被定为“触摸心灵”的原因之一。他希望通过作品这个介质,连接“拍摄者”与“观看者”的心灵,激活潜藏于观者灵魂深处的爱以及对那一段段往事的追忆。

李晓果说:“用我的眼睛,用我的心,用我的情感,用我手中的相机,记录下那时那刻历史的变革与发展、那时那刻人们的生存状态。用作品去探寻真相,唤起世人的重新考量,让人们在不断突破已知、固有的结论中保持对于世界的理性和警醒。”

青年和壮年时代,为了记录不同时刻的精彩瞬间,他在快门声响起时与白鳍豚逝去的速度赛跑,在闪光灯亮起时与移民搬迁的速度赛跑。

现在,他想要跑赢的,还有时光。

注:文中图片和视频均为摄影师李晓果拍摄,如需转载使用,务请联系客服工作人员。

视觉重庆摄影师专访栏目将为大家持续带来业内优秀摄影师访谈,欢迎各位摄影师自荐或推荐。

视觉重庆客服电话:63907720 投稿邮箱:sjcqtk@vip.163.com