重庆,作为我国一座历史悠久的文化名城,早在旧石器时期就已经有人类开始繁衍生息,这片土地上的人民创造了巴渝文化,多样的巴渝文化为重庆非物质文化遗产的发展孕育环境,使得重庆的非物质文化遗产具有丰富性和多样性。

迈入现代,重庆众多璀璨的非物质文化遗产的保护与发展开始不约而同地陷入困境。从2006年开始,国家陆续公布了五批国家级非物质文化遗产名录,重庆非物质文化遗产的保护进入了一个新的阶段。

至今,重庆非遗保护发展已经过去十逾年,重庆市的国家级非物质文化遗产已经增至44个。一把剪刀、一枚绣针、一根彩线……在重庆市18个深度贫困乡镇,很多贫困村民在家门口学习着非遗技能。用自己的双手传承着巴渝文化的活化石,绘制着自己的明天。

1

丰都庙会

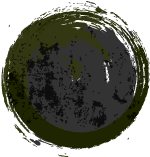

丰都位置示意图

文化融合之城

丰都鬼城位于长江北岸的名山上,与山下的名山镇连为一体。这里曾是巴国别都,道教72洞福地之一。“鬼城”的鬼神体系属佛道儒三教融合,交通的便利使该地产生了融汇佛教“生死轮回”观念、道家魂魄理论、儒家孝道文化及民间信仰中鬼神崇拜的独特“鬼城文化”,因此丰都鬼神文化也逐渐见诸于历朝历代的文学作品中,“鬼城庙会”即是在此特殊文化的基础上逐渐产生的。

“丰都庙会”是祭祀玉皇大帝、释迦摩尼、土地神等多宗教、多神祗的大型民间信俗活动,最多时可达全年35次,至今“丰都庙会”已经历1600多年的历史。

1988年的丰都庙会“阴天子出巡” 图源抖音:@丰都县融媒体中心

困境

历史的车轮滚滚向前行进到了现代,驰名中外的“鬼城 ”在世纪之交经历了其发展历史上最为剧烈的变化过程。

一方面,三峡蓄水和县城搬迁对丰都鬼神文化冲击很大。本为“鬼城 ”的丰都旧县城名 山镇由于三峡蓄水,已经荡然无存。在名山镇中30余座庙殿以及不计其数的古建筑也已被拆除。另一方面,鬼神文化传承举步维艰。因为科学唯物教育的普及,当地群众已经很少对鬼神的存在持有相信的态度。超半数的当地人已经无法准确地说出丰都“鬼城”一名的来源。在忙着搬迁的过程中,庙会停办了,鬼城文化研究会也停止工作了。丰都庙会一时间陷入了困境。

新的机遇

“丰都庙会”被纳入国家级非物质文化遗产,经历了不小的波折。2007 年与2010年,丰都县曾两次为“丰都庙会”申报国家级非物质文化遗产,可惜文化部在对“丰都庙会”的审查过程中,因为申报材料中含“鬼神”字眼而引起较大争议,导致最终落选。

2013年,丰都庙会第三次申报国家级非物质文化遗产,这一次,申遗小组将重点放在庙会的千年传承和承载丰都庙会的国家级风景名胜景点名山上。一年后,丰都庙会成功入选了国家级第四批《非物质文化遗产名录》之中。

申遗成功后的丰都庙会,开启了它的新生之路。2017的丰都庙会,由文化、健身、商贸、宗教外事等4大板块40项活动构成。活动丰富多彩,吸引了海内外无数。游客庙会共带动和促进全县旅游、文化娱乐、交通、商贸、餐饮、住宿、康体、物流、广告等第三产业消费高达4.2亿元。丰都庙会的正在走向复兴。

2019年丰都庙会盛况 图源抖音:@丰都县融媒体中心

2

荣昌夏布

渝西的纺织重镇

荣昌位于重庆西部,素有“海棠香国”之美誉。荣昌的自然环境非常适宜苎麻的种植和编织。而荣昌的自然环境非常适宜苎麻的种植和编织。苎麻,起源于我国,是我国特有的一种麻类纤维。在中国古代是除丝之外的另一种重要的衣着原料。夏布,以苎麻为原料编织而成的麻布。

有关荣昌夏布,并不鲜见于史册。《新唐书·地理志》上载 ,昌州辖四县:“大足、昌元、静南、永川,而这四县中独昌元素产夏布”,昌元,即今天的荣昌县。由此,荣昌夏布在唐代始已进贡皇家,以质地光洁,“轻如薄翼、薄如宣纸、平如水镜、细如罗娟”而闻名于世。

夏布危机

由于苎麻纤维与棉花纤维相比较无法用现代化纺织机械加工,只能靠传统手工技艺生产。解放后的 60 年代开始,现代工业化加工生产的棉纺织品、化纤产品,逐渐替代了荣昌传统服饰、布毯、蚊帐等日常用品的夏布材质,维持几千年的夏布的日用功能走向衰退,并逐渐退离现代人生活。

新生

2008年,荣昌夏布入选第二批国家级非物质文化遗产。荣昌夏布的保护发展进入了一个新的阶段。近年来,荣昌提出以国家级非遗为基础,大力发展特色传统文化产业,大力实施文化强区战略,将非遗文化与特色小镇相结合。在荣昌城区濑溪河与荣峰河交汇处,重庆市兴荣控股集团与重庆梅江园旅游开发集团投资 4.6亿元打造的中国夏布·时尚小镇占地面积达 60 亩,是荣昌区加快非物质文化遗产与旅游深度融合的重点项目之一。目前小镇入驻多家企业商家。在2021年国庆期间,夏布小镇接待游客 2.71 万人次。机杼声在荣昌土地上交响。

3

川江号子

三峡之上的一声声吆喝

川江,是指长江在四川省流经重庆市再到湖北省的一个别名,因其流程大域多在四川盆地而得名。川江滩险、弯多、水急,因为其复杂多样的水势,形成一道横跨千里的传奇江流。

号子,被誉为劳动者的歌,因而也被称作劳动号子,它是人们在劳作时为了配合本身更便捷高效的劳作而发出的吆喝声,由一人领唱众人和唱起着调节心境、激励人心、动作统一的作用。千百年来, 木船是川江航运的主要工具, 木船的动力需要靠船工拉动, 为了征服不安分的川江,船工们鼓足干劲一声吼,由此诞生了川江号子这一千古绝唱。

不仅如此,川江号子不只是表现船工们劳作的情景,还包括了很多实际的生活场景,在这些歌声当中,展现出一幅全面的民俗风情画。“川江号子”更是巴渝文化的一块活化石。

川江号子 图源抖音:@城印工作室

川江绝唱

川江号子是长江三峡一道独特的人文景观。但是,随着时代变迁,川江流域的大量险滩礁石都被炸掉,长江的航运条件得到改善。机械业的发展逐渐强大,使水上交通逐渐崛起,取而代之是木船渐渐消失。

大多的民间音乐都是口口相传,自然传承,川江号子亦是如此。老船工、老号子头的离世,很大一部分的川江号子也随着他们失传。目前能唱出原生态的川江号子的船工已经屈指可数,而大多数年轻人对于这样一个古老的艺术形式并不感兴趣,寻找川江号子的传承人是保护这个“活化石”的难处。

不仅如此,古时川江流域是川渝鄂的主要交通运输线路,百姓生活商人经商都是以这条流域拉船为主。现如今,轮船的发达、公路铁路的竣工、航空业等这一新兴产业使得原生态的川江只能停留在记忆里。生活更加便捷的百姓也会选择现代化交通,曾经的木船、号工、号子都被留作了回忆。

让“号子”再度在巴渝大地响起

曹光裕在三峡博物馆“喊号子” 图源@重庆三峡博物馆

2006年,“川江号子”入选重庆市第一批国家级非物质文化遗产。重庆各地掀起了保护以川江号子为代表的非遗热潮。

提到“川江号子”,就不能绕过一个名字:曹光裕。曹光裕原是一名长江上号子喊得好的船工,1987年被轮船公司指定拜师川江号子王陈邦贵学艺,经多年磨练,集川江号子各派风格之所长。他创办川江号子学会、川江号子传习所等,累计培训音乐老师及学生数百人次,在川江号子的传播、传承中发挥了重要作用。2018年入选为第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

。

重庆非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是巴渝人民共同的“精神家园”。从第一批国家级非物质文化遗产名录确定至今,重庆市的非遗保护已经走过十数年的历史了。十数年来44个文化遗产重焕生机,一个个非遗产业园拔地而起。数以千计的群众走上传承非遗之路。非遗保护,不仅仅是涵养巴渝本土文化,更是提供乡村振兴的源源动力。希望十逾年社会各界的努力,能让这些巴渝文化的见证者长久又有活力地延续下去。

指导老师 | 刘丹凌 杨绍婷

制作 | 王艺博 黄巧妮