从上个世纪80年代拍出第一张胶片,白太平手中的相机就没有再放下过。

40余年来,拍摄的相机从胶片换成了数码,他仍然背着一个略显“沧桑”的相机包,顶着一头花白的头发,步履不停地穿梭于大街小巷,将镜头对准一幢幢拔地而起的高楼,用六万张照片,记录下了重庆城市生长的印记和时光。

△《矿山女性图》拍摄于1995年3月

01

90年代的重庆街拍达人

年轻时的白太平,一边在中梁山矿务局宣传部任职,一边充当着重庆几家新闻媒体的通讯员。

回忆起这段时光,白太平不自觉浮现出一抹浅笑,脸上被岁月镌刻的痕迹瞬间加深,语气爽朗而自豪地告诉我们:“我最高记录是一个月29天都在外面跑。”

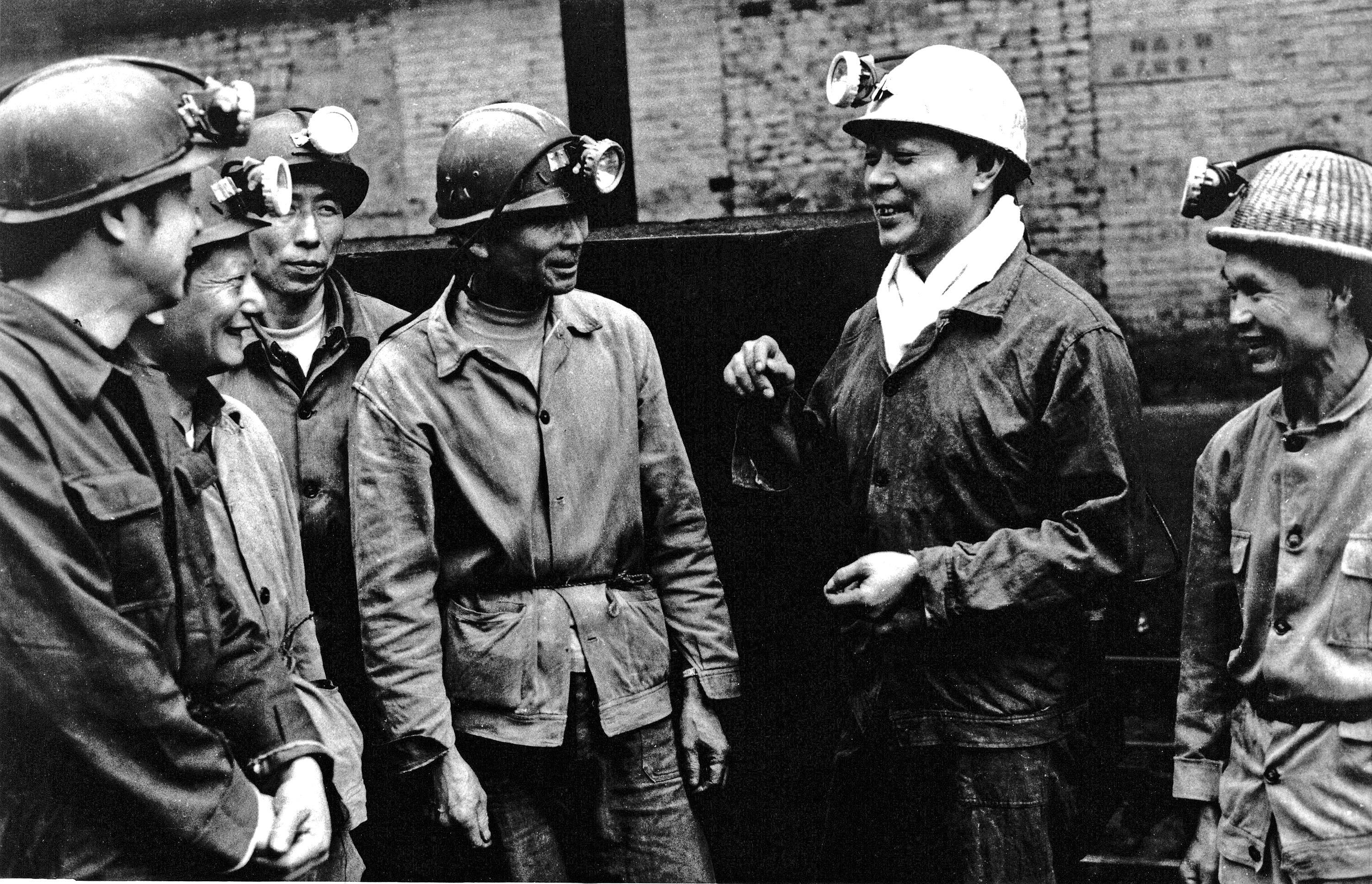

△《全国“五一”劳动奖章获得者贺志国 》 拍摄于1993年6月

那时候,白太平常常早上将稿件送到渝中区的报社,再坐上两个多小时的车回到中梁山上班。有时晚上去报社,便直接一张行军床通宵一夜。

不需要上班的日子,白太平交完稿,便拐去当时的“花花世界”解放碑,拿着相机在街上来回徘徊,记录90年代重庆“最时尚”商圈的各色人生。

腰间别着BP机的吊带美女,背着腋下包的露背时尚潮人……即使过了许多年,这些不加藻饰的鲜活影像,依旧生机勃勃。

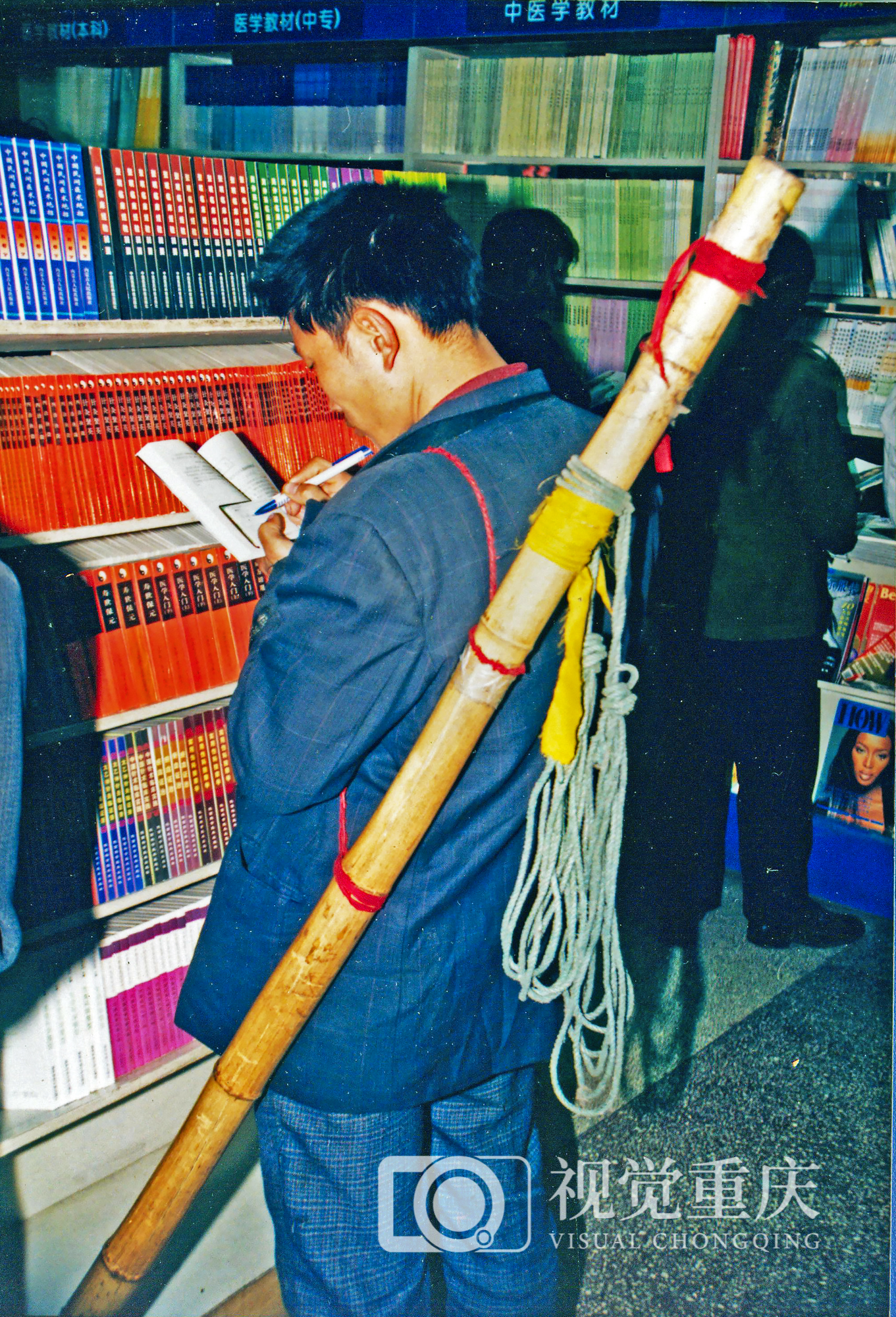

90年代的解放碑和朝天门不止有衣着时髦的潮人靓女,还有用一根竹棒、几根麻绳讨生活的一群人——山城棒棒军。

但在白太平的镜头下,棒棒的形象不止是“皱纹满脸、精瘦健壮”穿着满是泥灰的青色劳动布外套配解放鞋的典型“力哥”形象,而是会聚在一起下六子棋、看书看报的普通人。

△《六子棋》1995年拍摄于渝中区大坪街头

△《充电》1998年拍摄于渝中区解放碑附近的新华书店

这组从1995年便开拍的组图,本应该和“棒棒”这个群体一起,成为记忆中的旧时光,却不料在时隔24年后,迎来了续集。

2019年,白太平几经辗转找到了其中一张图的主人公,得知对方还在做“棒棒”,便又赶到他的住处,白太平到时,他正在看电视。他满是憧憬的告诉白太平,自己已经靠做棒棒买了两套房,再干一年就回家享清福了。

△《这里看书好方便》 2005年2月摄于渝中区上清寺街道上大田湾社区文化室

在白太平的作品中,这些飘荡于老重庆街巷的市井本真和底层鲜活,并不鲜见,而这正构成了白太平摄影生涯中最粗糙又最汹涌的浪漫。

△江北观音桥步行街“观战”的棋迷

02

千禧年代的城市变迁记录者

1999年,千禧年交接之际。南方周末在新年献词里写道:“本世纪最后的日历正在一页页减去,没有什么可以把人轻易打动。除了真实。”

时间的洪流滚滚而来,人们面对即将到来的新时代惴惴不安,却又满怀期待。白太平在新年烟火的喧嚣中默默低语,“总得有些记忆被留下”。

于是,他开始有意识地翻找曾经拍摄的城市影像,重点记录发展变迁。

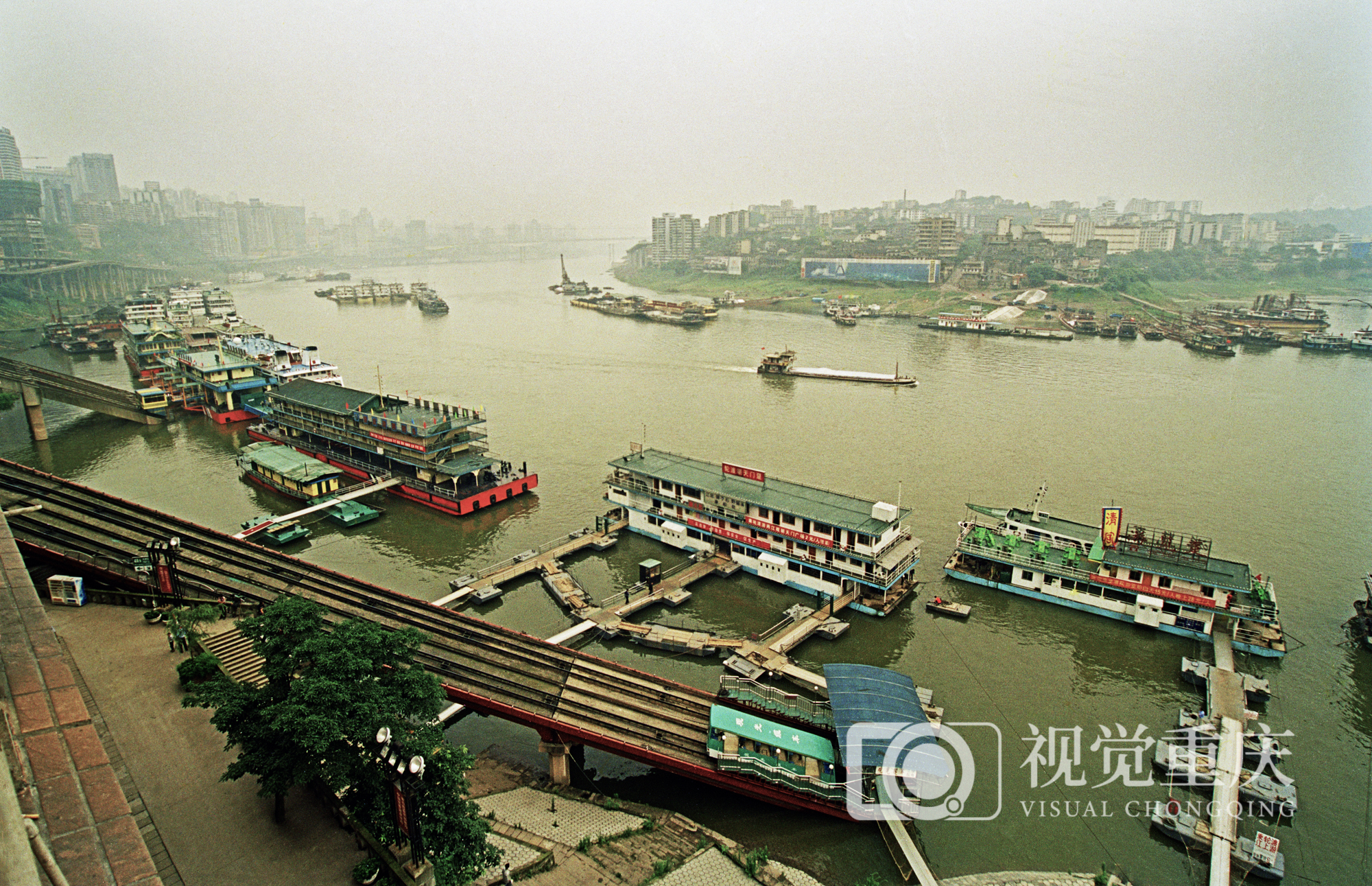

△《嘉陵江畔旧貌》拍摄于2002年

△《靓丽江城》拍摄于2018年

伴随着发展钟声的敲响,在一阵阵挖掘机的轰鸣中,穿行在城市的“肌理”中间,年复一年的按动快门,将城市的变迁装进了镜头。

△《动工》拍摄于2010年9月

△《华岩新城新貌》拍摄于2019年6月

整整40多年,他坚持拍摄他最熟悉、最能感同身受的事物。

△《江北嘴旧貌》 拍摄于2002年

△《巨变中的江北嘴金融中心》拍摄于2018年5月21日

40年,他的足迹遍布重庆主城,从人和立交到江北嘴、朝天门,再到他的家乡巴南。

△《人和片区旧貌》拍摄于2000年

△《人和片区新貌》 拍摄于2020年9月

他用了三十多年,持续记录自己生活着的中梁山,影像绵密丰富又充满细节,从星星点点的农房拍到高楼林立的都市。

△《玉清寺片区旧貌》拍摄于2009年

△《玉清寺片区新貌》拍摄于2020年

为了拍摄跳磴河的变迁,他从1995年开始,花了27年,拍下15000余张照片,从洪水汹涌拍到岸绿水碧。

△《中梁山遭遇大暴雨》 1995年拍摄于共和村

△《现在的跳磴河》2020年5月拍摄于共和村

其实仔细看白太平的照片就会发现,那些时间跨度极长的新旧对比照,几乎保持着完全相似的角度。

△《袁家岗旧貌》拍摄于2002年

△ 《袁家岗新貌》拍摄于2017年8月

“建筑拆了又建,找到原来拍摄的楼栋当然很难,但从相同的角度拍出来却能直观的感受到变化”白太平语气淡然,似不解我们的疑问。

2019年,为拍摄寸滩茅溪社区的变迁,在建筑工地没有电梯的情况下,已经年近七旬的白太平扛着相机爬了3栋30多层的楼,爬几层他都要停下来,拿出十几年前拍摄的老照片对比一番,偏要找到那个相似的角度为止。

△《寸滩街道茅溪社区原貌》拍摄于2005年

△《高楼林立的茅溪社区一角》拍摄于2021年11月30曰

在拍摄两江新区空港的一处变迁时,曾经的一片农田如今建成大厦高楼,每一处都不一样了,似乎所有过往都被埋在旧时光里。白太平跑了七八次,才凭着照片右下角一处不起眼的栏杆锁定了拍摄位置。

△《空港新城原貌》 拍摄于2002年

△《空港新城新貌》拍摄于2019年6月

有时候,拍摄还不止点位问题。在记录重庆西站和重庆东站的建设过程时,因为无法判断建设方位,他便只能四处找点,来了个360度全方位记录。

△《刚开工的重庆西站》 拍摄于2015年

△《西站主站房初具规模》拍摄于2017年8月

△ 《晚霞映西站》拍摄于2018年

尽管如此,白太平还是没有来得及记录下西站动工前的一些影像,“可惜我住得这么近,也没能拍到这之前的画面”他一边叹着气,一边滚动鼠标。

此刻,春光正好,明媚的阳光斜斜透过窗棂,在明暗交错的光影和鼠标点击声音中,他拍摄的照片好似化身一位老成持重的老人一般,将重庆四十年的变迁娓娓道来。

△《江北嘴旧貌》拍摄于2001年

△《江北嘴新貌》 拍摄于2021年12月

03

新时代的影像志守护人

其实,白太平一开始按下快门,只是单纯为了记录生活和家庭。

第一次用相机,还是从工会借来的120相机,“只成功了5张半”,他呵呵地笑着,嘴角绽开一个巨大的弧度。

但就算是记录家庭,他亦是通过“小家”拍出了“大社会”的变迁。

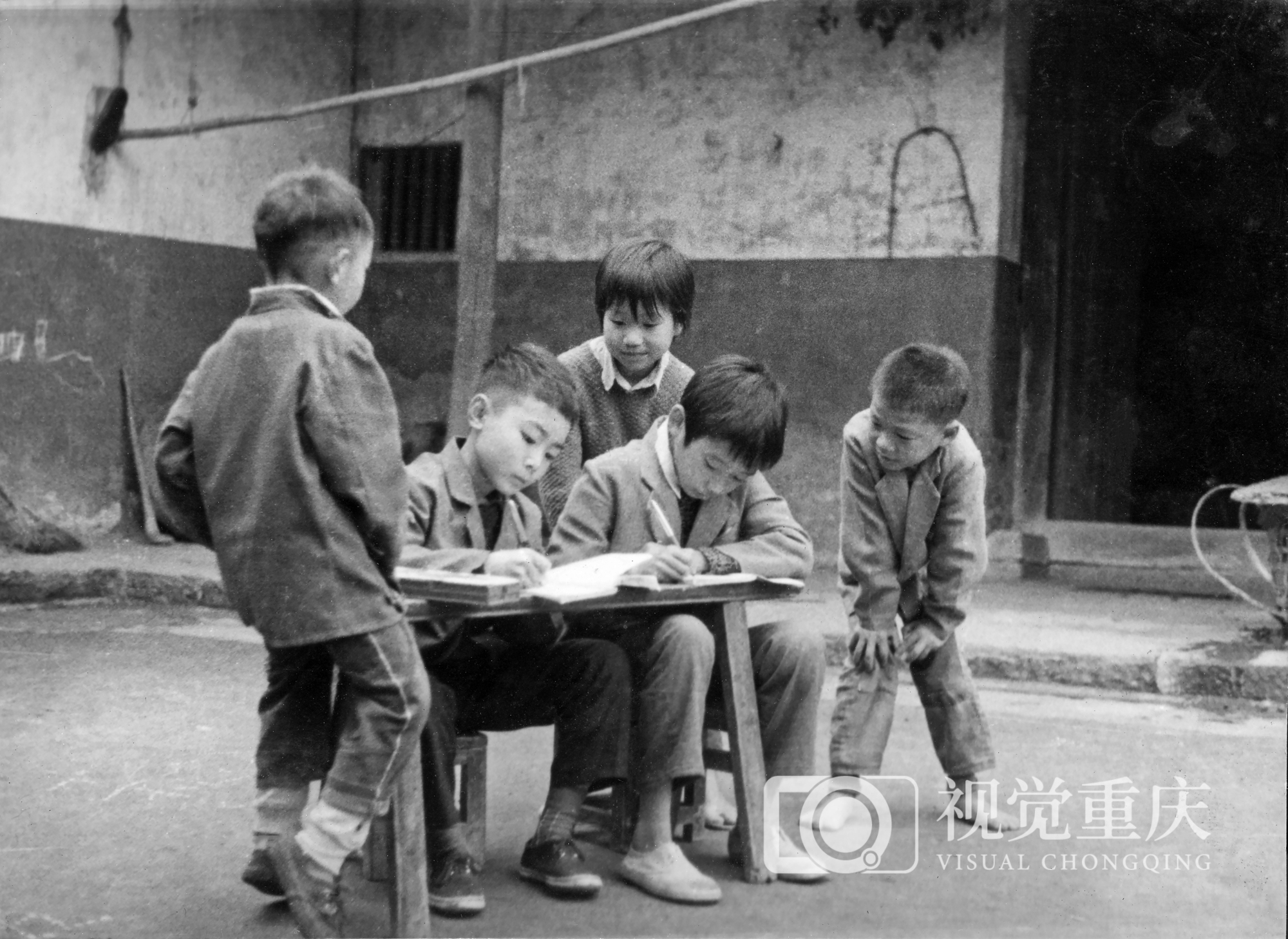

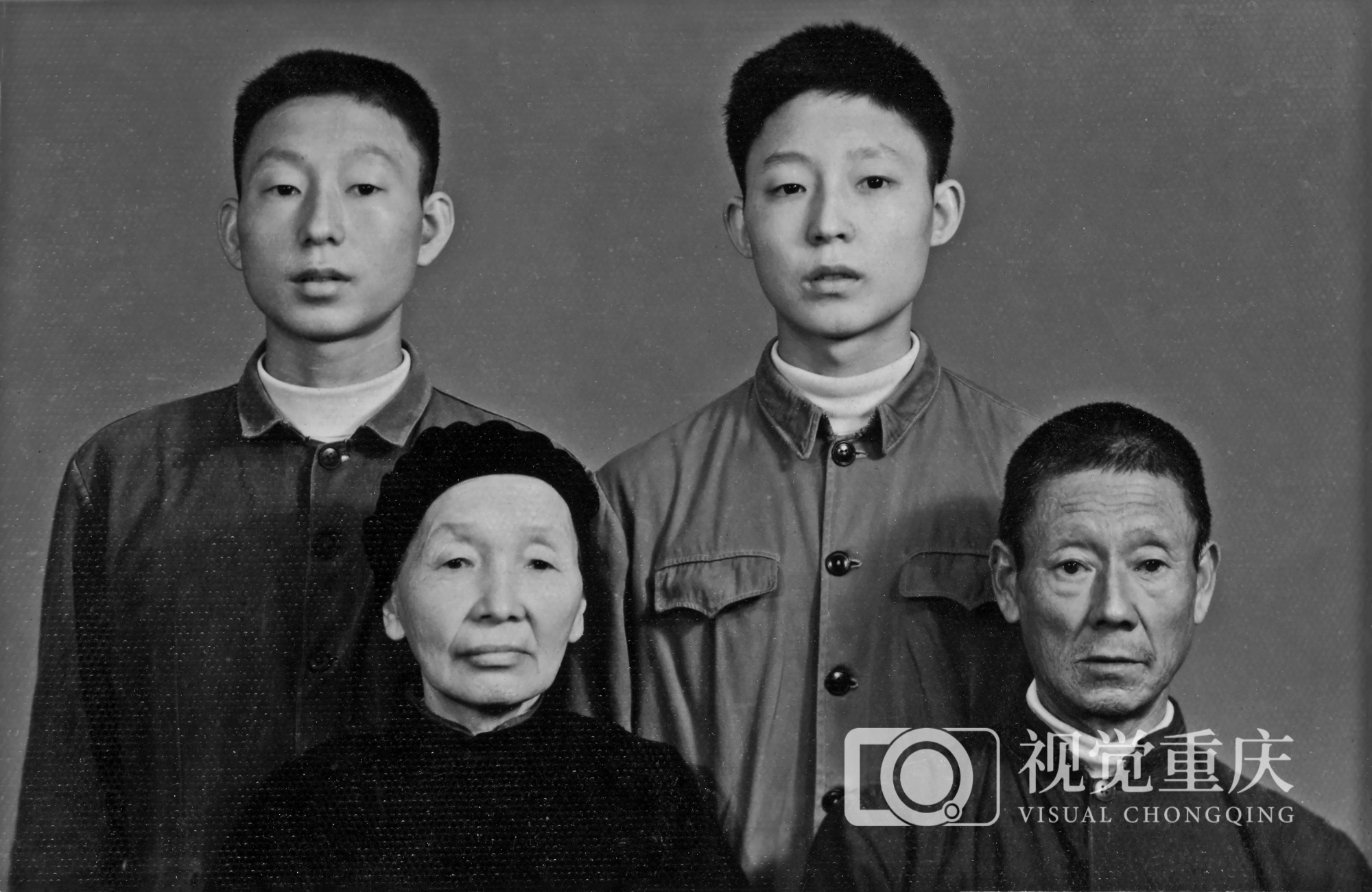

不管是横跨几十年的全家福系列,还是历经两代人的家庭作业组图,看上去显得特别真实而鲜活。

△1989年,白太平儿子(前右一)在巴南区的老屋前和同伴一起做家庭作业。

△2018年,白太平的外孙通过网上直接语音视频请教老师,传送家庭作业的完成情况。

观赏这些老照片,仿佛是在打开一段缓慢而平静地流动着的时光。

△1972年,白太平两兄弟和爷爷、婆婆在重庆市九龙坡区中梁山相馆照的合影。

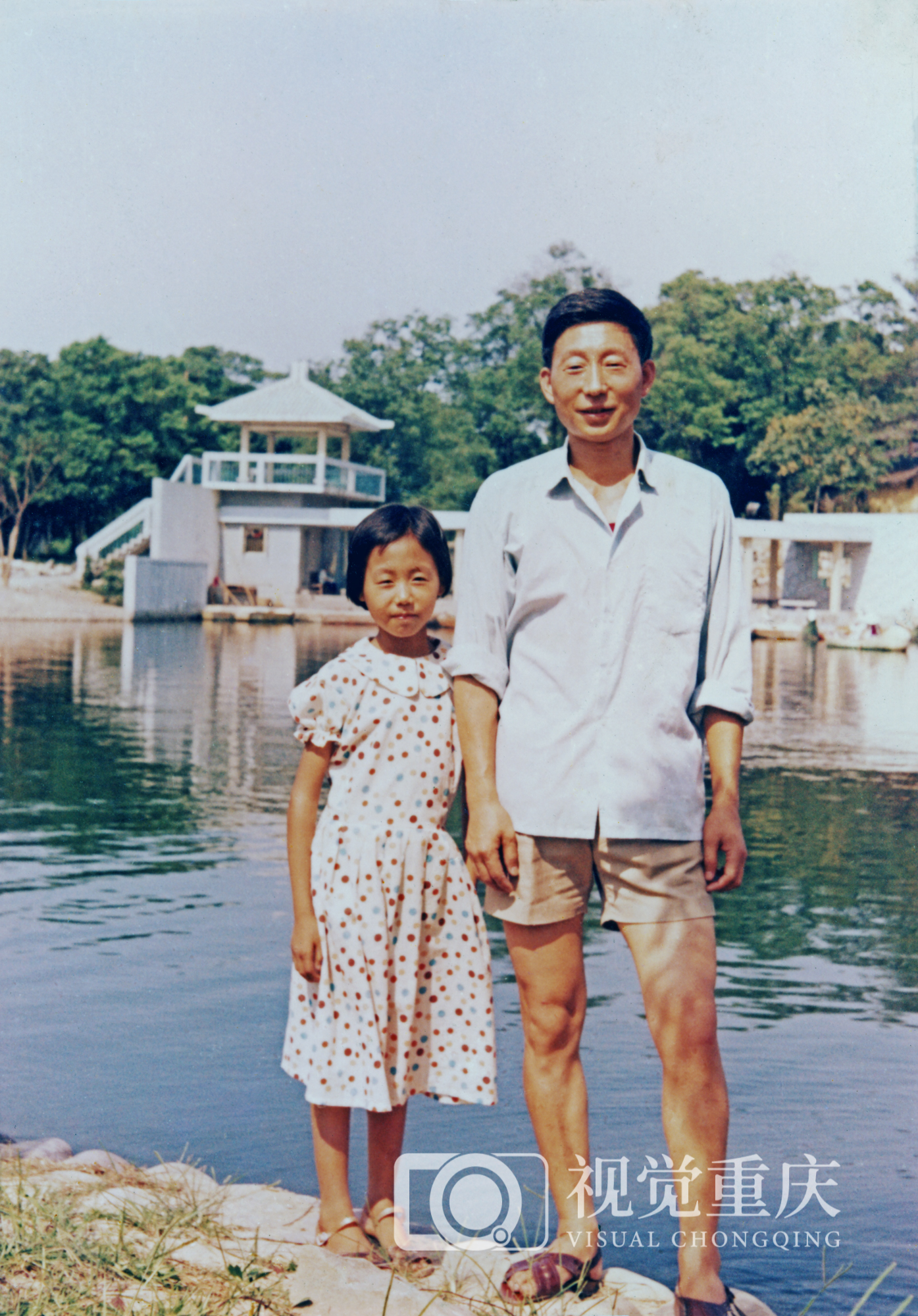

△1985,白太平和女儿的第一张彩照。

△2019年,正值建国七十周年之际,白太平家在新居门前的家庭合照。

直到现在,含饴弄孙的白太平依旧保持着不定期拎着相机,出门拍摄记录城市的习惯。

他将自己之前拍摄的几万张胶片都转成了数码,有空时就翻一翻,遇到特别感兴趣的就计划拍摄。

△《大佛寺大桥》拍摄于2003年

△《大佛寺大桥》拍摄于2019年

在白太平的电脑里,有密密麻麻好几种文件夹。有的按照年代分类,有的则按地点命名。他不会打字,所有的图片信息都是用手写板一个个输入进去的。

△《建设中的石桥铺立交》 拍摄于2000年

△《石桥铺立交》拍摄于2019年

他从来都是好强而不容易“满足”的。

正如当他50多岁时,身边人都劝他“干到退休”,他却坚持要从中梁山矿务局离开一样。白太平指着屏幕里的照片似在呢喃自语:“这两年的变化是最大的,这里,现在又不一样了”。

△《两江汇》拍摄于2002年

△《两江汇新貌》 拍摄于2019年10月30日

2021年,在中国共产党建党100周年之际,作为党员的白太平的“我爱家乡”主题摄影展亮相九龙坡区文化馆,以100张照片展现了家乡近40年间的变迁。

△《二郎立交旧貌》 拍摄于2003年

△《二郎立交夜景》 拍摄于2020年10月

在接受记者的采访时,他说:“摄影人若是不记录社会,我认为是失职的”。

这种按动快门记录社会的习惯,仿佛已经刻入了他的骨子里,即使在重病时也从未改变。

△《正在改造的华岩湖》拍摄于2015年3月

△《美丽华岩湖》拍摄于摄于2020年6月

2009年,重病在身的白太平依旧坚持拍摄中梁山,过程中他突然低血糖发作,浑身无力、冷汗一股股从全身冒出,还好陪着他上山拍摄的兄弟及时下山找来白糖兑水喂他喝下,这才度过危机。“差一点,就过不去了。”

这世界,最大的不变就是改变,我们生活的这座城市,无时无刻都在发生着变化。那些曾经那些过往,都在时间的推移中慢慢消逝。

△ 《打望南岸》拍摄于2004年

△《打望南岸》拍摄于2019年

但幸而还有像白太平这样的摄影师,我们才得以站在历史的坐标,在影像里感受城市流淌的时光,奏响城市变迁的华丽乐章。

注:文中图片均为视觉重庆签约摄影师白太平拍摄,如需转载使用,务请联系客服工作人员。

新年新气象,视觉重庆摄影师专访栏目将在新的一年为大家持续带来业内优秀摄影师访谈,欢迎各位摄影师自荐或推荐。

视觉重庆客服电话:63907720 投稿邮箱:sjcqtk@vip.163.com