【两江潮·追忆】“11·27”专送|我的伯父傅伯雍

伯父傳伯雍生前虽与我同处一个城市,但他在老家垫江生活,我家则一直在重庆主城,因交通的原因,过去两家来往较少。

伯父在我的心目中是一位了不起的“大英雄”。以前曾听父亲提起,他解放前因从事革命活动,先后三次被国民党抓捕。最后一次被特务关在歌乐山麓的渣滓洞集中营。重庆解放前夕,在国民党特务进行“11·27”大屠杀之时,他九死一生从枪林火海之中逃了出来。

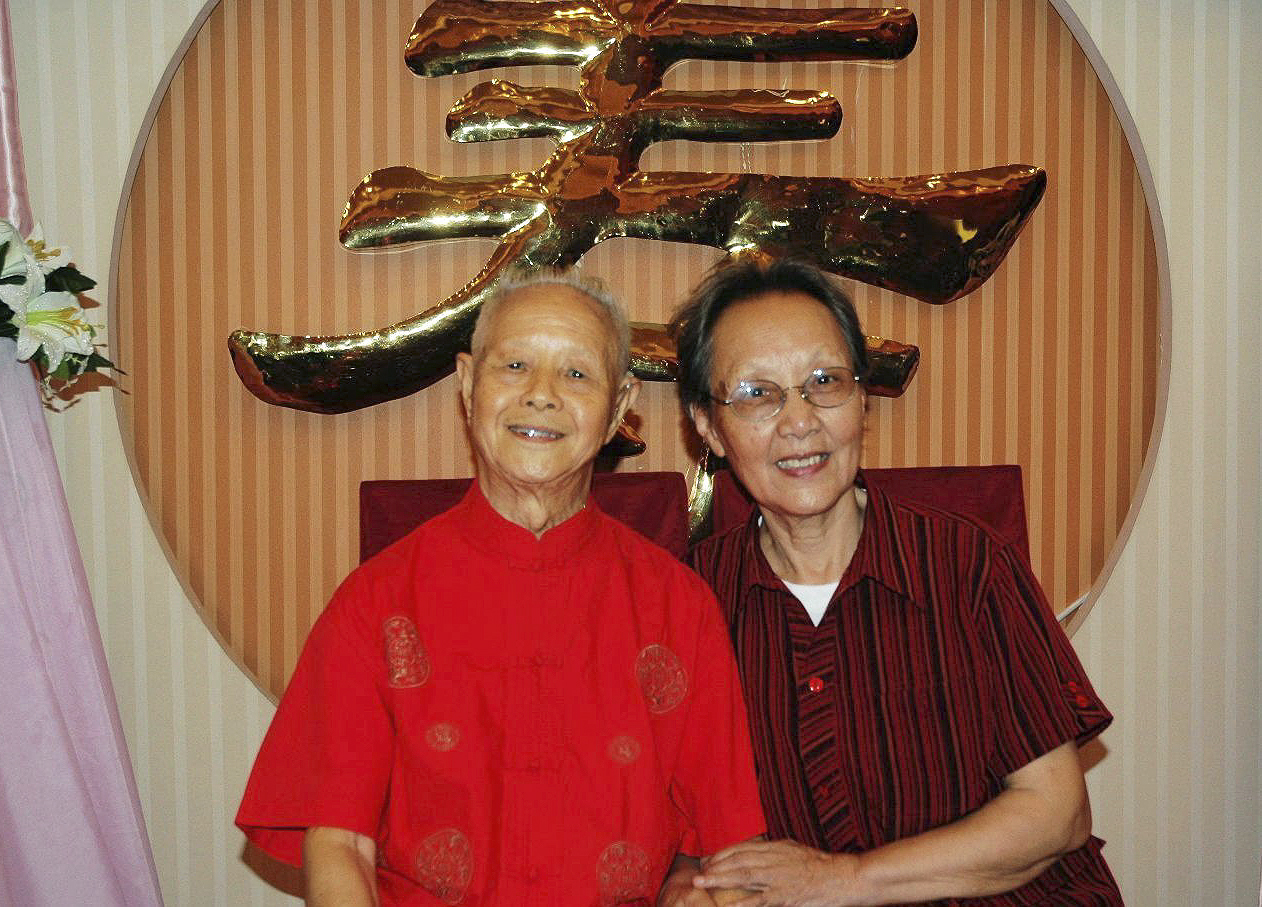

▲伯父与伯母2008年8月在他90(虚岁)大寿的庆典上。

在我的印象中,第一次与伯父见面是在1963年初,当时我才11岁,正在渝中区枣子岚垭小学读四年级。记得那是在临近春节时,伯父来到我家小住。他身材不高,总是笑眯眯的,十分和蔼可亲,但与我心中高大、威猛的“英雄”形象相差较远。

几天之后,我们全家随伯父一道坐轮船到长寿,然后转汽车回老家垫江过春节。一路上,小说《红岩》与我行影不离,这是伯父的朋友送给他的,我一有空便拿出来抓紧阅读。到了老家,我刚好将此书读完。这也是我读的第一本长篇小说。读了《红岩》,我对伯父及他的战友们当年的狱中生活有了更多的了解,增添了对死难先烈的无比崇敬。

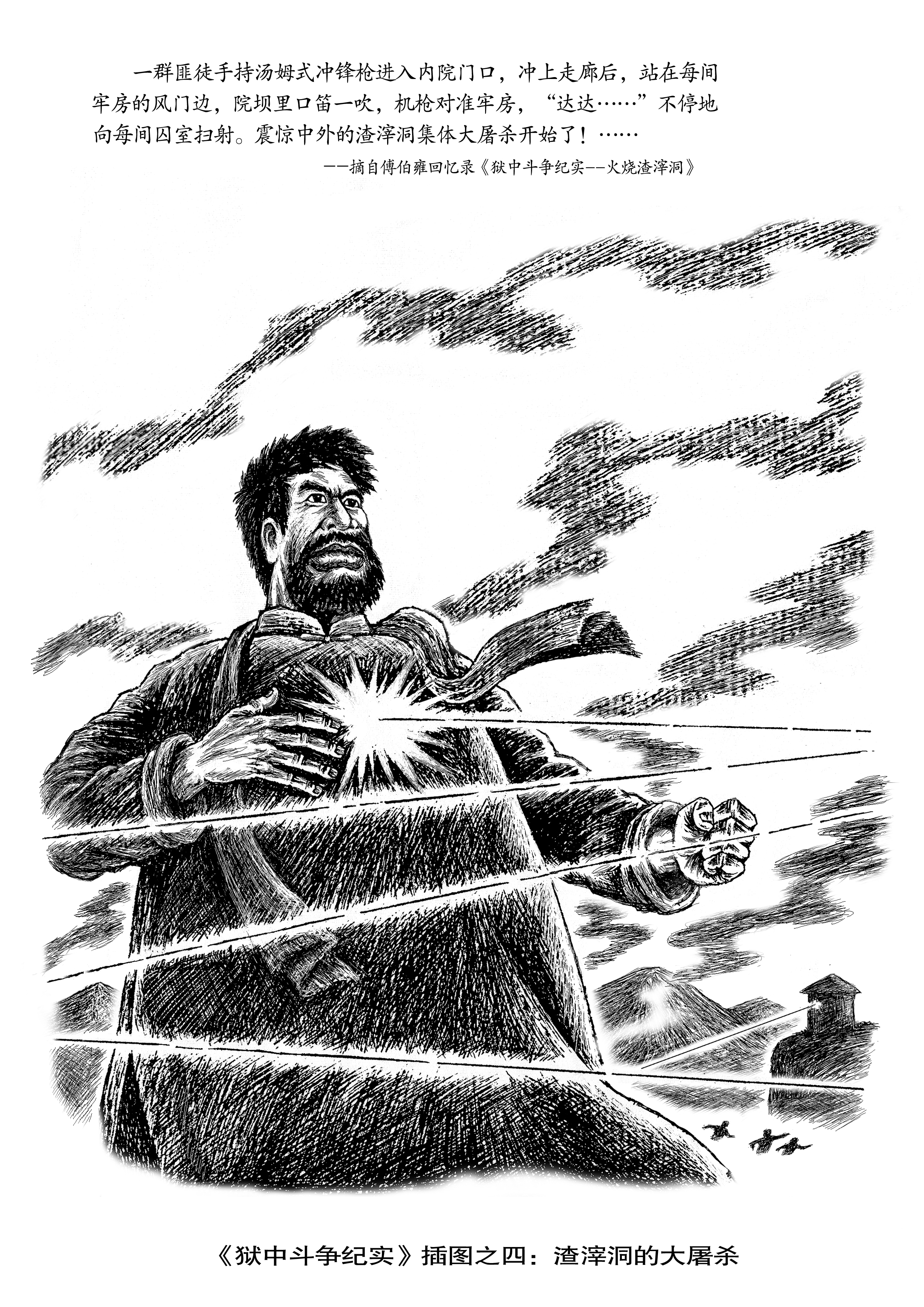

▲《狱中斗争纪实》插图。

两月后,因为搬家我转到沙坪坝的石桥铺小学就读。听说当年的渣滓洞集中营就坐落在该区的歌乐山,我便产生了想亲眼去看一下的想法,谁知这机会真的就来到了。

记不清是1963年还是1964年,在临近纪念“11·27”大屠杀的日子,我们小学全体高年级学生带着干粮,于凌晨四点钟左右在学校集合,然后在老师的带领下,数百人沿着公路步行,冒着初冬的寒风和大雾,浩浩荡荡地向二三十里外的歌乐山下进发。

一路上,我无比激动、兴奋。到了歌乐山下天早已大亮,大家在路边匆匆吃了干粮,又继续向白公馆、渣滓洞两处集中营旧址前行。在渣滓洞监狱,当我亲眼目睹了伯父与先烈们生活、战斗过的地方,心灵受到强烈的震撼,既为先烈们崇高的精神所感动,又为自己有这样一位革命的长辈而自豪。于是,我忍不住悄悄告诉身旁一位同学:“我的伯伯就是从这里逃出去的。”他听了之后顿时睁大双眼,脸上充满了惊奇、羡慕的神情。

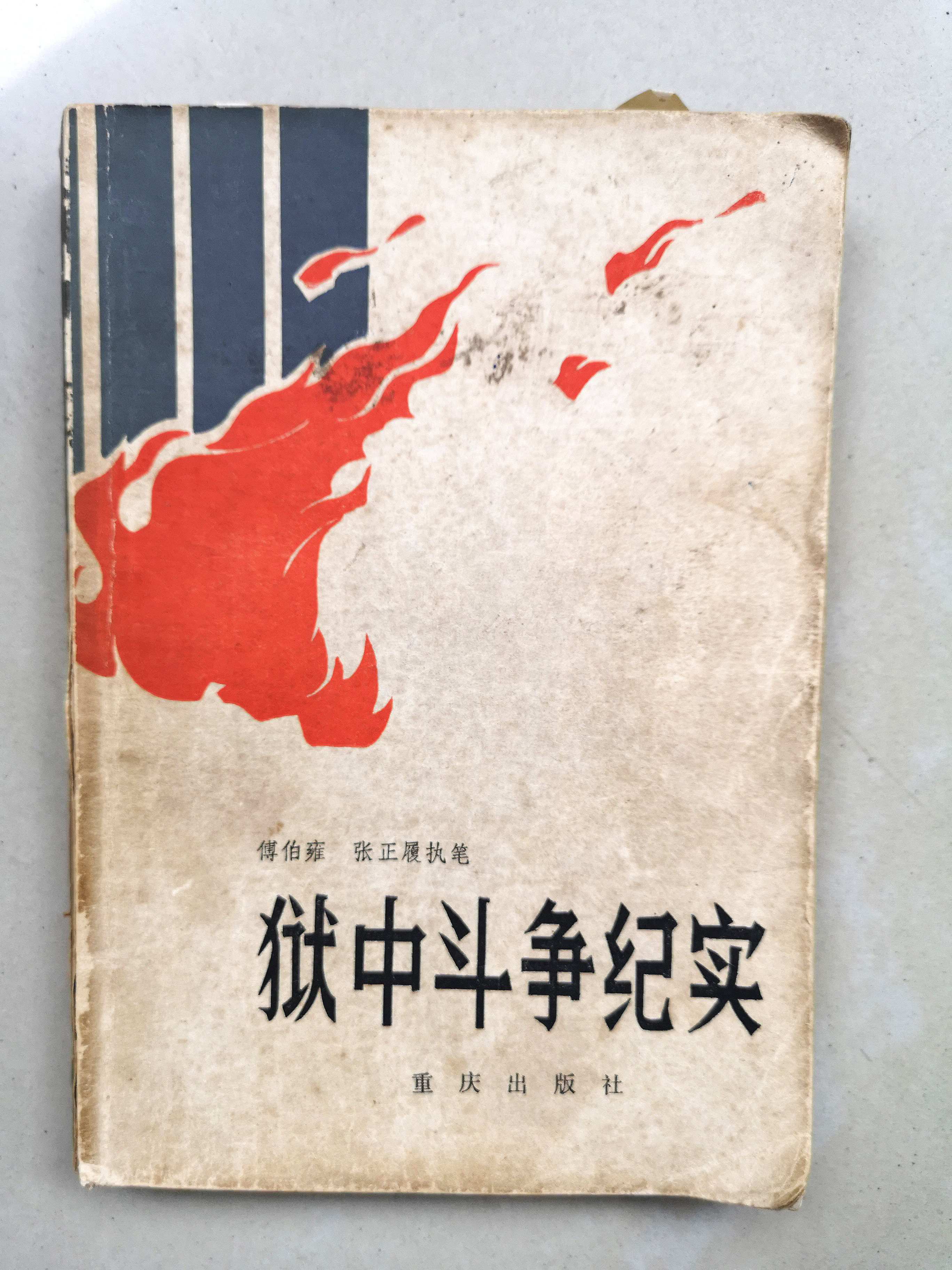

▲伯父傅伯雍和伯母共同撰写完成的《狱中斗争纪实》一书,已由重庆出版社于1984年出版。

1981年,受红岩革命纪念馆之邀,伯父参加收集、整理革命烈士的资料工作。作为一名“11·27”大屠杀的幸存者,伯父感到有责任将当年狱中斗争的历史写出来,以告慰先烈、教育后人。经过认真查阅、收集、核实资料及采访其他脱险志士,再加上本人亲身的经历,他与伯妈历时一年多,共同撰写出了16万字的回忆录一一《狱中斗争纪实》,于1984年由重庆出版社出版。与此同时,不少地方多次邀请他去中小学作报告。伯父不顾自己年老体弱,为弘扬革命精神四处奔波。

上世纪90年代,有一天伯父专程来到我家,带来他与伯妈合著的《狱中斗争纪实》,问我能否为其配上插图,将来如果有再版机会时可以用上。当时我虽已发表、出版了不少连环画,但大多是古代题材,对现代、革命题材的绘画风格不太熟悉,本想放弃此次创作。但一想到伯父的期待,就感到自己作为他的亲属及一名绘画作者,有责任将这段历史用画面呈现出来。

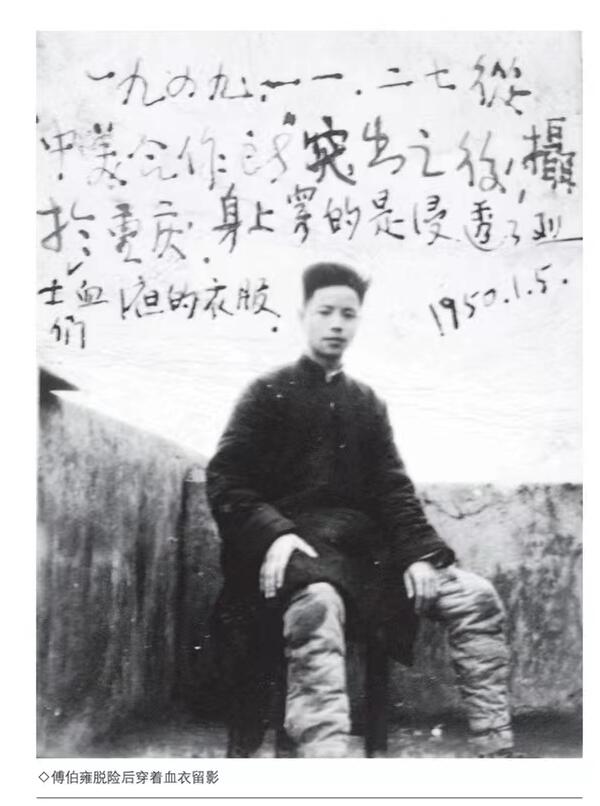

▲当年伯父傅伯雍脱险后穿着浸透烈士鲜血的血衣留影。

于是我于1999年根据此书的部分章节创作了六幅插图,但我对这次创作不甚满意。2019年4月,我又在这六幅旧作的基础上,经过反复推敲后重新绘制了四幅插图,总算了了伯父的心愿。

伯父生性乐观,所以身体健硕,90岁高龄时依旧精神矍铄,思维清晰,豪情不减当年。他家住在无电梯的九楼,他上下楼梯、上街散步来去自如。2008年8月,伯父的儿孙们为他庆祝90大寿(虚岁90),我代表年事已高无法前去的父母及脱不了身的兄弟,专程赶到垫江为他祝寿。谁知这竟是我与伯父的最后一次见面。

2014年秋,听说伯父在家中跌了一跤造成股骨断裂,从此便卧床不起,后又因发生感染被送入当地医院抢救。尽管当时伯父已是95岁高龄的老人,但我仍万分盼望他能挺过这一关,争取长命百岁。当年12月2日,伯父还是离开了我们。得知消息后,我马上决定第二天赶赴垫江参加悼念仪式。我父亲因已90高龄无法亲自去垫江为大哥送行,立即写了一篇上千字的祭文,托我一同带去。

▲“11·27”大屠杀时渣滓洞15名脱险人员照片,第一行第一人即伯父傅伯雍(其中两人拍照时已去世无照片) 。

追悼会上,我含着热泪代父亲读了这篇祭文。看着伯父的遗容,我想起与他生前的交往,他的音容笑貌,历历在目,让我无法忘怀。

伯父虽然身材不高、其貌不杨,但他的形象在我心目中永远无比高大。他90岁时曾自撰楹联一副:磨难千般渣滓洞,挺拔万态红岩松。

这既是他对自己一生的人生总结,也是他的真实写照。