编者按>>>

1993年,武隆作出“大力发展旅游”的战略决策,团结带领干部群众披荆斩棘、开拓奋斗,推动武隆旅游从无到有、由弱变强。2008年,武隆乘势而上、接续奋斗,开启了以扩大开放做大游客总量为主要任务的旅游“二次创业”,武隆旅游国际传播力、国内影响力、市内支撑力显著提升。28年来,历届党委政府一棒接着一棒跑、一茬接着一茬干,武隆旅游不断迈上新的台阶。在即将站在新起点接续创业之际,今日起,区融媒体中心全媒体平台特开设“迈向国际化——武隆旅游一路走来”专栏,集中推出多组系列报道,回顾讲述全区旅游不断实现跨越式进步的辉煌历程。

20多年前说起武隆,“穷”是脱口而出的字眼。

如今说起武隆,“美”则成为大家共同的评价。

刚刚过去的春节小长假就是最好的佐证,仙女山景区人气火爆,全国各地的游客纷至沓来,一睹武隆高山雪景之美。

毫无疑问,武隆已从昔日名不经传的偏远小县,一跃成为重庆旅游一张靓丽的名片。

打开一个溶洞

武隆旅游从无到有

1993年5月26日,武隆县江口镇潘家岩村几个村民,对半山腰里一个经常冒白雾的洞子感到好奇,攀岩而上,打着火把走进这个洞子一看,里面没有想象中的妖魔鬼怪,只有数不清的奇峰异石,千姿百态。

武隆县政府相关部门得知这个消息后,及时组织前去打探。他们意识到,也许这个“养在深闺人未识”的神秘世界,是一个很好的发展机会。

1993年,江口镇农民人均年纯收入仅有752元。穷,真的是穷!除了搞旅游,手里真的没有什么牌可以打。

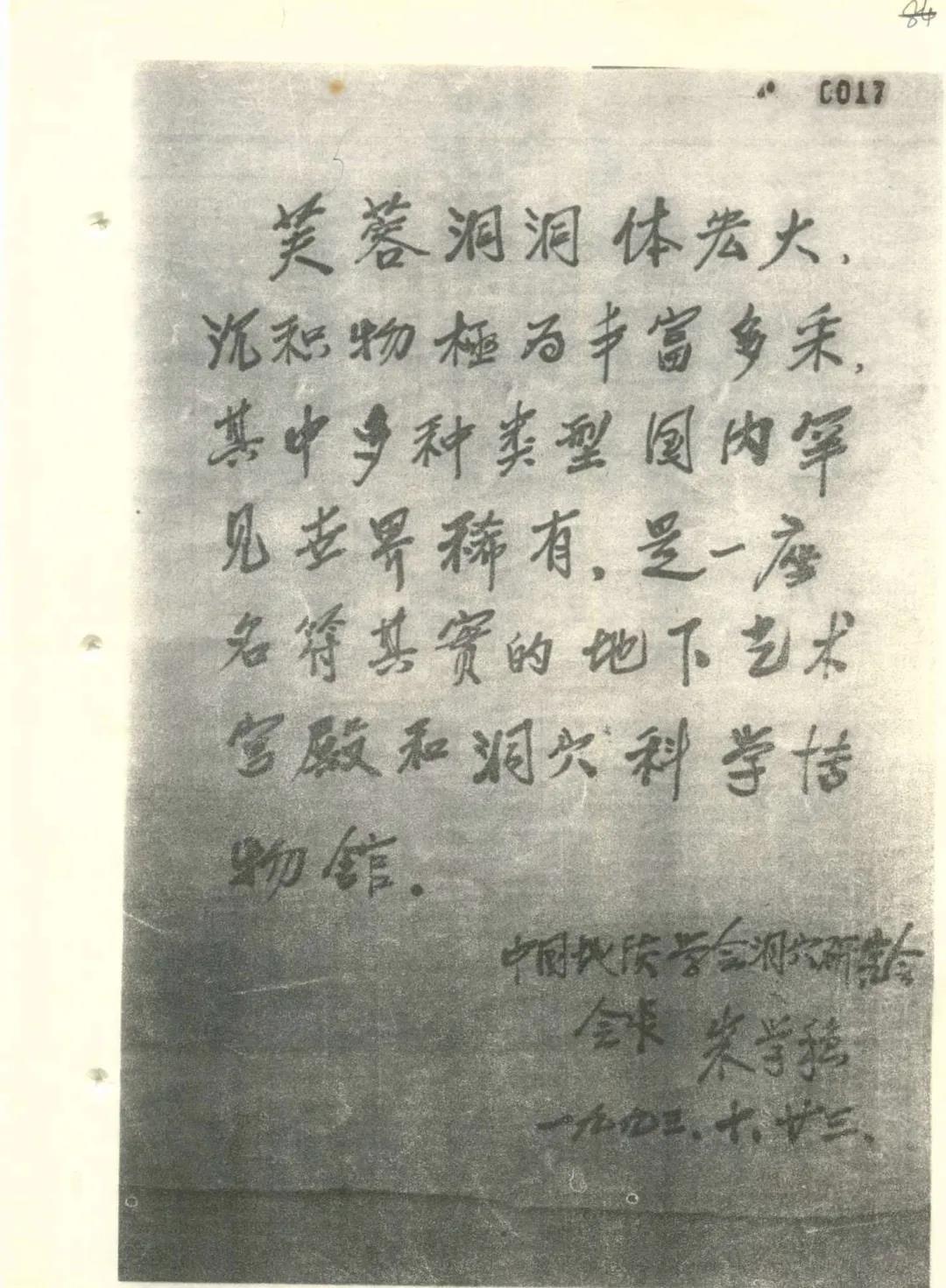

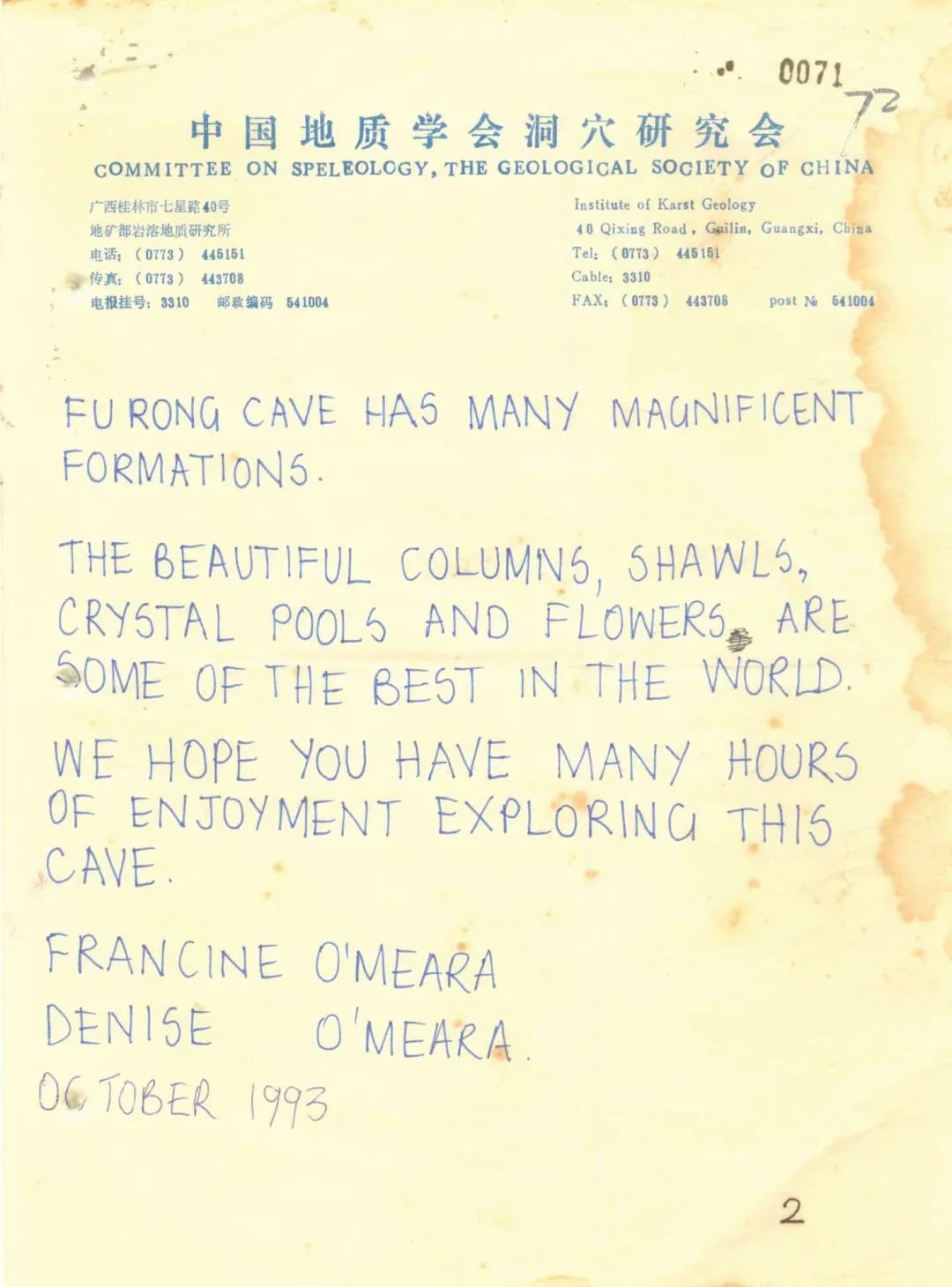

县领导带队进洞考察,随后做出决定,邀请国内外一流洞穴专家来武隆考察。1993年8月22日,中国与澳大利亚联合组成的溶洞考察团来到这里,经过几天的考察,得出的结论让人惊喜:“一座地下艺术宫殿和洞穴科学博物馆”。

面对自然的馈赠,不能再任它们在大山中沉睡。

县委、县政府果断决策:奖励溶洞发现者;修建通达洞口的道路;启动旅游资源开发,全县大力发展旅游业。

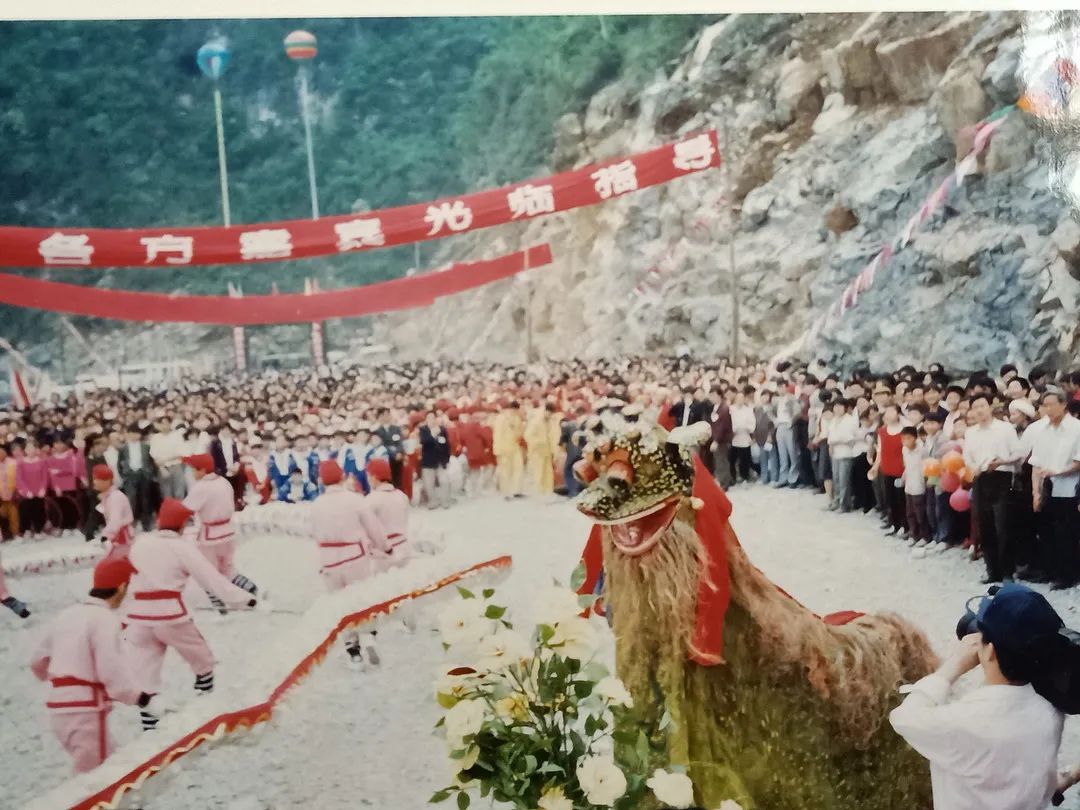

▲1994年5月1日,武隆芙蓉洞开放仪式现场。(余兴和供图)

1994年5月1日,芙蓉江畔这个神奇的地下艺术宫殿被命名为芙蓉洞,正式对外开放。终于在数万年沉寂之后,这个神秘的山洞,走进了人们的视野。

▲1994年5月1日,武隆芙蓉洞开放仪式上的舞龙舞狮表演。(余兴和供图)

从此,也拉开了武隆旅游兴县的历史帷幕。

▲1994年5月1日,武隆芙蓉洞对外开放门票样式。(武隆区档案馆供图)

景区遍地生花

旅游业成长造价值

芙蓉洞的开发拉开了武隆旅游的序幕并具有划时代意义,创造了“开发一个洞,搞活一个县”的旅游奇迹。

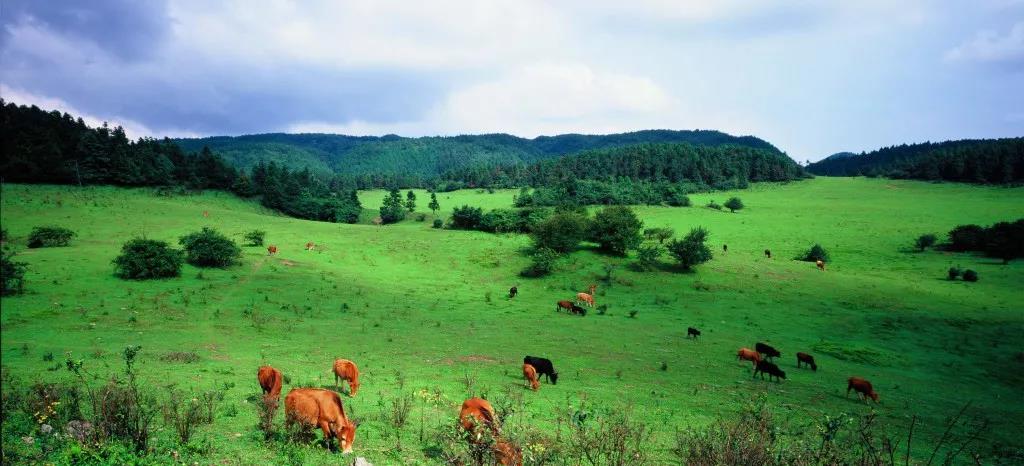

1995年,春暖花开的季节,仙女山林场年轻的场长带着几个同样年轻的护林员,在护林站的草地上搭建了三个极不起眼的小木屋,借助护林站极其简陋的生活设施,开始接待登山而来的赏景人。这座乌江画廊中的仙女山,海拔2000多米,天高云淡,森林郁郁葱葱,高山草甸如诗如画。

探险者来了,摄影者来了,避暑者来了,旅游者来了,度假者来了,仙女山一路高歌,旅游知名度直线攀升,继1994年1月被评为省级森林公园后,1999年4月,经过5年多的精心建设,仙女山森林公园被国家林业部批准为国家级森林公园,稳稳占据了重庆这座火炉之城的避暑度假第一品牌的位置,“山城夏宫——仙女山”更是连续十多年被重庆人选为“最喜爱的景区”和“避暑度假圣地”。

芙蓉洞、仙女山的旗开得胜,激发了武隆人奋勇争先创业热情。

1999年12月,由重庆市组织的旅游资源考察组在对武隆进行考察时,在白果乡和核桃乡交界处发现一个大型自然天生桥群——天生三桥(原名“龙桥三洞”),考察组评价其“具有极高的科研、景观价值”。

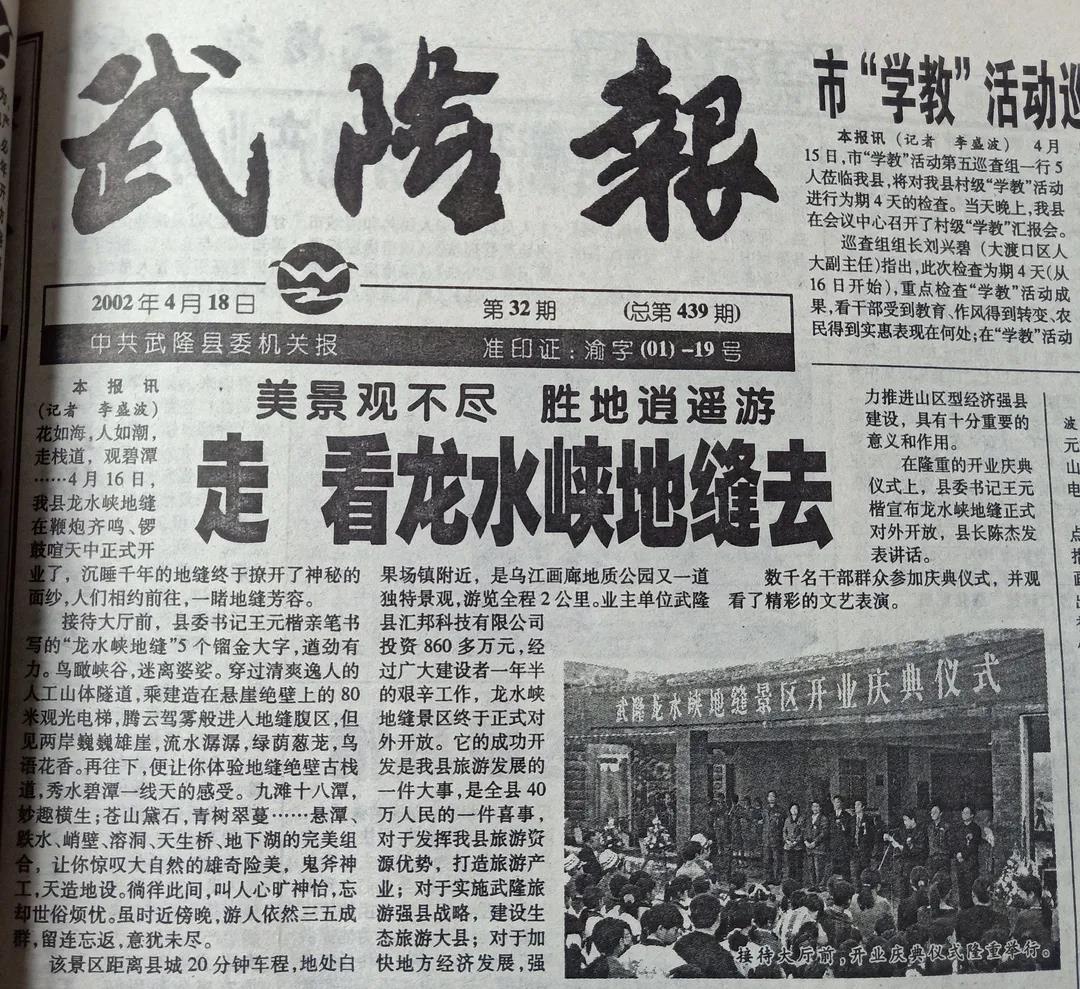

为丰富全县旅游产品,武隆决定开发天生三桥,景区于2000年4月对外开放,同年,天生三桥的姊妹景区——龙水峡地缝正式开始旅游开发并于2002年4月对外营业。

▲2002年4月16日,武隆龙水峡地缝对外开放庆典仪式。图为《武隆报》刊登信息

武隆景区开发初具规模,五大景区囊括山、水、洞、桥、缝等形态,武隆的旅游吸引力进一步提升。

拥有国际身份

旅游品牌名声大振

世界遗产是指被联合国科教文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。2007年6月27日,“武隆喀斯特”作为“中国南方喀斯特”的重要组成部分,成功列入《世界遗产名录》,一跃成为世界级品牌,成为中国第6处,重庆市第一处世界自然遗产地。

申遗成功后,作为组团的天生三桥、芙蓉洞、后坪冲蚀型天坑3个典型的喀斯特地貌景观成为了武隆旅游的“头牌”。不仅如此,武隆还相继获得了“中国优秀旅游城区”“国家森林旅游示范区”“国家生态旅游区”“中国户外运动基地”“AAAA级景区”等荣誉称号。

▲鸟瞰天生三桥。(资料图)

荣誉加身,武隆责无旁贷。如何利用荣誉而让其产生价值,吸引更多的客源?让游客愿意在武隆花费更多的时间?让未到武隆而想身临其境的感受武隆美的游客了解武隆呢?

1994年至2007年间,武隆旅游宣传立足重庆,辐射四川、湖南等周边市场,10多年来从默默无名到重庆著名。初期的武隆旅游宣传营销主要是依托重庆市场,通过新闻发布会、媒体见面会、拜访旅行社等形式,积极邀请中央电视台、重庆电视台等媒体到武隆拍摄宣传片,邀请报刊记者开展专题采风,邀请大型旅行社来武踩线等,提高知名度。同时,武隆一方面积极参加各种国内节会活动,在会展上推介武隆,另一方面积极探索富有当地特色的节庆会展活动,以节庆活动为平台,促进旅游业的蓬勃发展。

2003年起武隆开始举办国际山地户外运动公开赛,该项赛事是将体育、文化、旅游相结合的典型,开创了“小县办大赛”的先河。除此之外,还有始于1999年的仙女山冰雪节,2003年开始举办的仙女山“森林旅游节”,2005年开始举办的芙蓉江龙舟锦标赛等节庆活动,吸引了大批游客来武赏冰雪、迎春色、消酷暑、戏绿水。

凤凰涅槃,武隆坚定而实干。从国际山地户外运动公开赛到世界自然遗产,武隆旅游实现跨越式发展,成为国家旅游扶贫的典范,中国县域旅游的第一品牌。自此,武隆旅游品牌名声大振。

谋定而快动

贫困县吃上旅游饭

春蚕破茧,武隆谋定而快动。

1994年至2007年,是武隆从山区贫困县到旅游大县的突破崛起的十四年。拼搏与奋斗,十四年来步步为营,从零起步,不断开发出芙蓉洞、仙女山、芙蓉江、天生三桥、龙水峡等集观光、休闲、度假型功能化旅游景区,成为重庆旅游的著名品牌,与三峡旅游区、重庆主城区三足鼎立。

▲仙女山。(资料图)

天厚武隆。旅游业的发展,伴随而来的涉旅行业的兴起,靠着自强不息、艰苦奋斗的精神,武隆不断探索脱贫致富之路,贫困山区吃上旅游饭也应运而生。

吕生明,土生土长的的仙女山本地人。靠着18岁时外出务工的积蓄,12年后回到老家仙女山镇继光村,趁着仙女山开发的东风,发展餐饮。

靠着换地的方式,吕生明在继光村一处比较向阳的山坡选好地方,然后直接动手挖地基,直接挑来石头砌墙。1999年初,一栋石头房子盖上最后一片青瓦。

新家建成不久,“武仙路”工程开始动工,昔日默默无闻的继光村一下子变得热闹起来。一大群人涌上山上搞开发建设,首先要解决的是吃住问题。于是,吕生明的“继光酒店”便在这样的机遇中发展起来。

随着公路建成通车,吕生明的继光酒店的生意越做越红火。更为幸运的是,从2000年开始,吕生明的酒店依靠特殊的区位优势,来了个近水楼台先得月,生意更是节节攀升。2003年,吕生明推倒了以前的石房子,盖上了一楼一底的新砖房。到2005年,他再次推倒旧房,建起一栋营业面积达1100平方米的酒店,其资产已达250多万。“自己是靠旅游发家致富的,希望自己的这个继光酒店,能成为旅游者的驿站,休息的港湾。”如今的吕生明靠着仙女山这座南国草原,脱了贫,吃上了旅游饭。

▲仙女山。(资料图)

武隆旅游的红火,使得八方游客纷至沓来。人气旺了,像吕生明这样的脱贫致富能人也动起了脑筋:这么多游人,这么好的宝地,要吃要住要消费要娱乐,唯一的选择就是抢占滩头。于是大笔大笔的民间资本来了,修餐馆、盖宾馆、建商超、搞特产,度假村、农家乐如雨后春笋般冒了出来。

据统计,2013年,武隆实现地区生产总值(GDP)107.9亿,是1994年的21.7倍。在地区生产总值中,第三产业增加值是1994年的34.5倍,年均增长16.8%。随着旅游业的快速发展,极大的促进了武隆三次产业结构的优化。据有关初步预算,2013年武隆旅游对县级区域经济的增加值26.6亿元,占全县GDP的24.6%,占全县第三产业增加值的54.6%。县域经济的增长,促进了城乡居民的有效增收,全区居民的生活质量显著提高。发展旅游经济让2万农民通过参与旅游服务实现了直接间接就业,人均年收入1.2万元,彻底做到了“旅游富民”和“全民兴旅”。

▲天生三桥。(资料图)

从一个名不见经传的贫困小县,发展成为全国新兴的旅游大县,武隆一步一个脚印实现了华丽蜕变。

敢想敢干的武隆人民,建立了武隆特色的“政府主导、市场主体、部门联动、全民兴旅”的旅游开发模式,将武隆得天独厚的自然资源,转化为世界品牌的核心竞争力。

在旅游业的带动下,武隆经济社会实现突破性发展。相信武隆旅游在总结过去的基础上,旅游态势必将更加美好。