▲重庆建川博物馆展出的多种警报器。记者 齐岚森 崔力 摄

防空警报,因空袭而生。和平年代,它不仅是城市防空工程的重要组成部分,更成为振聋发聩的警醒之声。

为纪念在“六五”大轰炸中罹难的同胞,警醒全市人民勿忘国耻、居安思危,1999年3月1日开始施行的《重庆人民防空条例》,明确规定每年6月5日上午10时30分至10时42分,在全市范围内进行防空警报试鸣放。

1941年到2021年,虽已过去整整80年光阴,但历史不会忘记,人民不会忘记,警钟必将长鸣。尖锐而急促的防空警报声即将响彻整个山城重庆,算起来,这已经是重庆试鸣防空警报的第23个年头。

让每个市民都能听到防空警报

“现在几乎所有的重庆人都能听到警报,但知道警报是如何拉响的却少之又少。”市人防指挥中心无线警报科科长王金晶调侃自己是“地下的工作者”,因为长期和机器打交道,做的都是鲜为人知的工作。

“过去是手摇警报器,后来逐渐演变成有线控制的电动警报器,再后来就变成现在用的无线控制的电声警报器了。”王金晶说起警报器来滔滔不绝。

重庆幅员面积有8万多平方公里,究竟是如何实现山城的每一个角落都能响起警报声呢?

王金晶说,现在重庆中心城区的警报鸣响采用统一控制的方式,只要在人防警报统控室按下鸣响的操作键,就能把指令从中心台无线传输到其他警报台,实现重庆中心城区统一鸣响。而各区县也是采取的类似方式,同步试鸣警报。

由于重庆地形地貌复杂,传输环境不够理想,对无线电信号损耗较大。为了提升信号传输质量,增强警报覆盖率、鸣响率,重庆人防还在南山和缙云山分别设置了一个差转台,对信号进行中继放大。

“目前全市有1000多台警报器,每个点位的警报声覆盖范围在一公里左右,覆盖率能达到97%以上。”王金晶说,现在重庆还在不断增加警报器,如果新建小区超过10万平方米,楼顶也必须预留报警器的位置,目的是确保每一个重庆市民都能听到警报声。

如今,随着移动车载警报系统、拖挂式升降式警报系统投用,可以实现任一地区的警报鸣放。

▲移动警报器。市人防办供图

如何确保警报系统一直保持良好运行?王金晶告诉记者,他和同事们几乎每个月都会对警报台进行巡查,从统控室到差转台,一巡查就是一整天。因为谁也无法保证机器不会临时出现故障,只能在“人为”的部分做到极致。“巡查一来是为了保证台站的安全,二来是对设备的性能进行测试,确保它能在关键时候起作用。”

每年的5月是他们巡查频率最高的时候。今年5月,他们已经巡查了4次,还准备在6月3号再做一次测试。“6月5号当天,我们至少要提前两个小时进场准备,确认供电系统、统控主机、统控软件,具体到设备上每一个按键的状态都不能放过。”王金晶说。

虽然笑称自己是“地下的工作者”,但王金晶知道,他做的人防工作是一项十分重要且必要的工作,肩负着“战时防空、平时服务、应急支援”的责任。“平时老百姓不会觉察到我们的存在,一旦有危机降临的时候,我们的重要性马上就凸显出来了。”

六月五日响起四种防空警报

王金晶介绍,6月5日重庆上空响起的防空警报信号分为四种,每种警报都将持续3分钟。

预先警报:鸣36秒,停24秒,反复3遍为1个周期(时长3分钟)。这是告诉人们敌军空袭即将到来,应马上行动起来,关掉水、电、气,迅速将证件、衣物、医疗用品、求生工具、简单饮食等装入应急包,快速进入人防工程进行紧急掩蔽。

空袭警报:鸣6秒,停6秒,反复15遍为1个周期(时长3分钟)。这是告诉人们空袭已经开始。如果来不及时进入人防工程,则应快速选择安全位置就近隐蔽。若在室外,要注意避开高大建筑、广告牌、高压线、易燃易爆物品,远离煤气站、火源、水源等地,隐蔽在开阔地有台阶的地方或矮墙、花坛等低洼处,两手交叉放到胸前趴下,嘴巴微张,防止爆炸带来的冲击波。若在室内,则要注意避开玻璃窗、高书架、衣柜等,贴近墙角蹲好或躲到床桌下隐蔽。

解除警报:连续鸣3分钟。这是告诉人们空袭已经结束,可以走出人防工程,但依然要小心周围发生次生灾害。

灾情警报:鸣3秒,停3秒,反复30遍为1个周期(时长3分钟)。这是告诉人们附近发生灾情。

过去,防空警报只有预先警报、空袭警报、解除警报三种,汶川地震后,防空警报中专门增加了灾情警报。

近些年,重庆曾拉响过一次灾情警报。市人防宣教中心主任李健对此记忆犹新,向记者介绍了当时的情况。

2009年6月,武隆县鸡尾山发生山体垮塌,多名矿工被埋井下,山下多处房屋被损毁,市人防办第一时间派出机动指挥车赶赴事故现场,但由于缺乏警报系统,只能用敲击脸盆的方式提醒附近村民。

为预防山体再次垮塌造成危害,市人防办立即组织第二批人员,携带一台拖挂式移动人防警报器前往现场,通过及时鸣响灾情警报,将周边村民疏散至安全区域,避免了次生灾害发生。

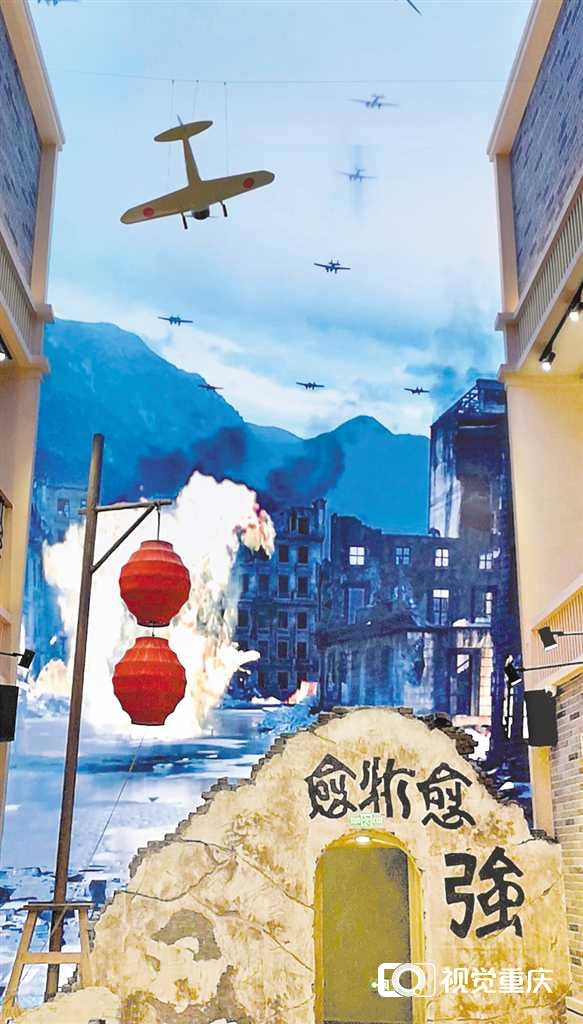

大灯笼成为大轰炸期间“别样”防空警报

当人们谈到警报,大都会想到警报声,然而在日军空袭期间,重庆还有一种重要标识也被作为警报信号,配合警报声提醒市民防日机空袭,那便是大灯笼。

大灯笼分为红色圆形和绿色椭圆形两种,直径均大于50厘米,由竹篾或藤条编制而成,外面再包上一层透光材料,球体内可安装灯具供夜间使用。

类似于古代烽火台发出的狼烟,为预防空袭,重庆大轰炸时期,重庆防空部队在各制高点、交通要道和人口稠密处都搭起了木架,用悬挂大灯笼的方式发出预警信号,便于市民观望。被悬挂的灯笼颜色和数量则被市民看做判断敌情的重要依据。

预袭警报拉响时,挂出一个红灯笼,表示日军的轰炸机已经从汉口机场起飞,大约两个小时后到达重庆。人们应该尽快带上贵重物品撤离到防空洞里。彼时,消防人员会立即出动,驻扎在可能遭到轰炸的重要地点,红十字救护车也会出动,开始准备轰炸后的救治工作。

空袭警报拉响时,挂出两个红灯笼,表示轰炸即将到来。这时,人们应该迅速进入防空洞或到开阔地带躲避轰炸。

紧急警报拉响后,两个红灯笼就会被撤下,这是最危险恐怖的紧急信号,因为它代表敌机已过涪陵上空,正在向重庆城区飞行。

当敌机返航后,解除警报响起,随后会挂出一个绿灯笼,表示警报已经解除,人们可以离开防空洞安心回家。

《抗战时期重庆的防空》一书中专门分析了“重庆较场口大隧道惨案”造成的原因,除总结了日机空袭时间长、隧道内人数太多、防空设施低下及管理不善的原因外,还专门提到了当时大灯笼内燃灯损坏,人们误以为敌机已飞到市区上空,致使演武厅、石灰市、十八梯这三段防空隧道内发生了震惊中外的窒息、践踏惨案。

我们身边有不少熟知的人防工程

如果6月5日的警报不是试鸣,当预先警报响起时,我们就该迅速反应,及时进入人防工程紧急掩蔽了,但是你知道哪些建筑属于人防工程吗?

人防工程也叫人防工事,是为了保障人民防空指挥、通信,掩蔽人员等免受或减轻核、化、生武器及常规炸弹杀伤破坏而专门建造的防护建筑。人防工程必须能抵抗一定强度的爆炸,具备防核、防化、防生物武器的功能等,需经过检查评定合格后才能登记备案为人防工程。

过去战时的人防工程几乎约等于防空洞,洞体狭窄、阴冷潮湿,洞内通风、防火、防毒、医药、通讯设备极差;而现代的人防工程进过升级改造不仅宽敞明亮,通风装置、防火设备等也一应俱全,具有良好的指挥通信、医疗救护、物资储备功能,能充分发挥其战备作用。此外,现代的人防工程还讲究平战结合,可以变身为民生工程、经济场所、文化聚落等,为市民的日常生活提供便利,为重庆的城市形态添上彩色的一笔。因此,人防工程离我们并不遥远。

重庆建川博物馆、轨道交通1号线、解放碑地下环道、十八梯防空纳凉点、南滨路便民通道……这些大家熟知的生活场景都是重庆开发利用的人防工程。在重庆,人防工程还可以是地下停车场、地下商场、洞子火锅、加油站、医院、仓库、酒窖等。据了解,光是重庆的人防工程纳凉点就有100多处。

可能许多市民都想知道,自己家附近或所在地附近的人防工程到底有哪些,6月5日建成投用的重庆市人防宣教馆可以提供答案。馆内的“重庆人防”厅设有一个重点展项——多媒体互动沙盘。通过沙盘一侧的触摸屏,即可查询“我家附近的人防工程”。

目前,重庆市内的人防工程暂未公开发布,但多设有标识。市民可在生活中多加留意,如出现“人防工程”“人防疏散基地”“民防应急避难场所”等标识的地方都属于重庆人防工程。

▲警报器。市人防办供图

相关链接>>>

重庆防空警报的前世今生

重庆防空警报始于抗日战争时期,发展至今,共经历了三代更迭。

第1代(抗战至解放前)

铁炮、汽笛、手摇警报器

防空警报球(灯)

《重庆市防空志》记载:1937年9月1日,重庆市防空司令部成立,开始组织全市的防空建设。

据了解,最初的防空警报器是铁炮,发射空包弹。这类警报器不久便被弃用,一是成本太高,二是资源浪费,三是传播范围不大,很快就被电动音响器和工厂汽笛替代。然而,由于频繁遭遇轰炸,电动警报器不时遭遇断电,因此配以大型手摇警报器。1939年5月后,停用手摇警报器,改用铜钟、传声筒和旗帜等。

随后,战时重庆独特的防空警报器——警报球(灯)出现了。红色或绿色的警报球(灯)被悬挂于人口稠密处或交通要道的制高点,便于市民观望,其颜色和数量用于市民判断敌情。

第2代(解放后至上世纪90年代)

手摇警报器

电动警报器

抗战结束并解放大西南后,重庆防空警报装备和体系不断完善,手摇警报器、电动警报器等成为主打装备,主要用于鸣放测试、防空演习和纪念场合。

手摇警报器和电动警报器,都是利用风箱风筒式原理,通过拉动和涡轮式旋转发出鸣叫声。和抗战时期的大型手摇设备相比,手摇警报器改良了不少,且便于携带。电动警报器虽然报警效果更好,但震动厉害,事后逐渐被电声警报器取代。

第3代(上世纪90年代末至今)

电声警报器,实现远程统一控制

辅助建设机动警报器

多媒体警报器等

1984年,《重庆市人民防空警报设施维护管理暂行规定》出台,这是重庆市第一个有关警报维护管理的规定,促进了警报建设和维护管理向规范化发展。此后,重庆的防空警报建设有了突飞猛进的发展。

如今,重庆市构建了以光纤通信为主体、卫星通信为骨干、无线电台通信为支撑的信息传输系统,和以传统警报器为主,同时连接电视、电台、楼宇广播等多载体的预警报知体系,可及时将空情、灾情等传播到全市所有区县,真正实现了完全联网、集中控制,让警报声“上天入地”无死角。

从战争时期到和平年代,山城人民对“人防警报器”的记忆一直在延续。

不止是重庆。为纪念罹难同胞,警醒人民勿忘国耻、居安思危,进一步增强国防战备观念,熟悉防空警报信号,每年全国各地都会试鸣防空警报。

《人民防空法》规定,县级以上地方人民政府根据需要可以组织试鸣防空警报。目前,我国对各个城市的防空日未作统一规定,一般是各个城市自行选定该城市的重要战争日期。