手绘重庆丨十八梯传统风貌区

传统风貌街区

是悠久的城市历史见证,记录了清晰的城市文脉,承载了厚重的城市情感,彰显了独特的城市形象。

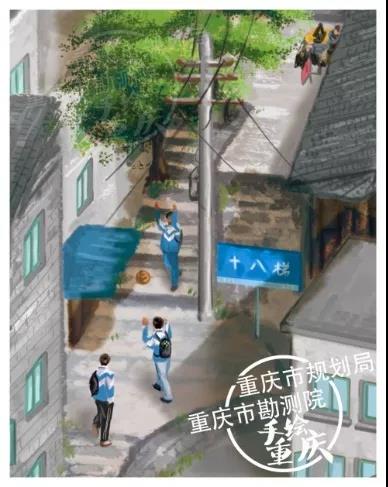

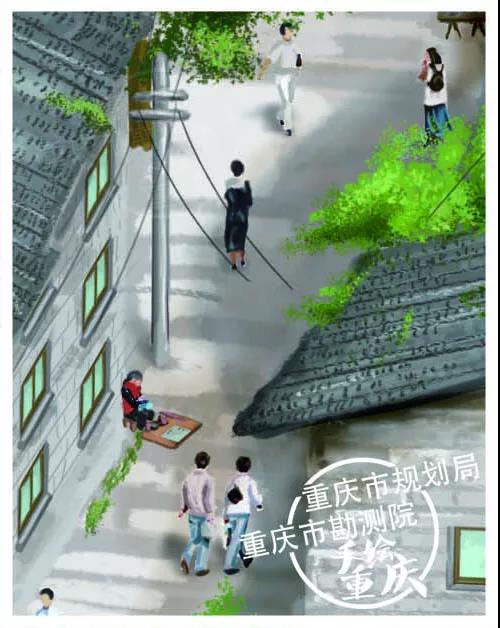

连接上下半城最重要通道的十八梯,在梯道两侧和周边的坡地上形成了密窄的街巷和吊脚楼,使其充满传统市井生活特色的山地住区。

山城重庆离不开爬坡上坎的阶梯

一步步阶梯将重庆的

上半城与下半城相连通

使其具有了别样的城市风格

十八梯就是重庆传统居住区的老街道

在城市发展的潮流中

进入了修缮重建的脚步

十八梯是一坡蜿蜒而上的长斜坡石梯,连接着山顶的繁华商业区和山下江边的老城区,位于渝中区较场口以南。

关于十八梯名字的来历,坊间有两种说法。

一种说法,在明清时期,居住在十八梯附近居民的生活用水全依靠一口水井供给。水井位置在十八梯中部(今十八梯162号附近,该井至今仍在),从水井边到进城步道有一阶石梯,这阶石梯有十八步,于是有了十八梯由来的说法。

另一种说法,清朝时地方政府为方便居民出行,在此修建了一坡石梯步道,这坡石梯是“懒洋坡”,200多步梯坎分成了十八层,每一层都有一小小的平坝台阶供行人歇脚,十八梯由此得名。

十八梯老街总长度约400米,两侧多小巷子,过去从下半城到上半城叫进城。

十八梯:

下接厚慈街、守备街、凤凰台、响水桥等街巷;

上出较场口、中兴路;

中有下回水沟、永兴巷、瞿家巷、善果巷、清真巷等。

这些街巷大致形成于重庆开埠之后,是旧时南纪门、金紫门一带居民进城的一条必经之路。

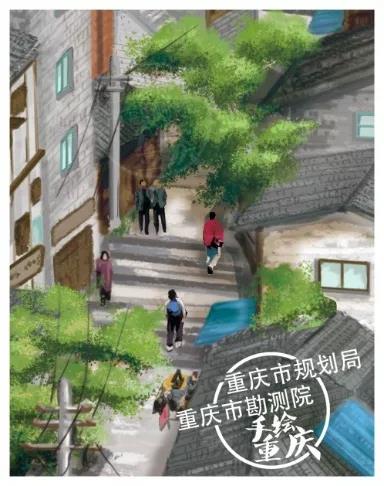

人们沿十八梯而上进城办完事,买好东西,再从上半城顺十八梯下山回家。

“上半城,下半城,上上下下累死人。”

人们出行的需要,轿子、滑竿生意就应运而生,其中在十八梯的一个小巷的巷口开有专营轿子的店铺,这条巷子便有了轿铺巷之名。

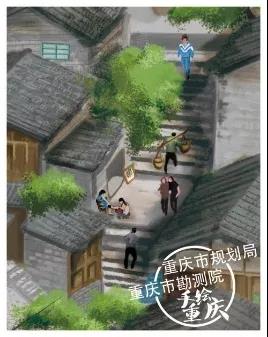

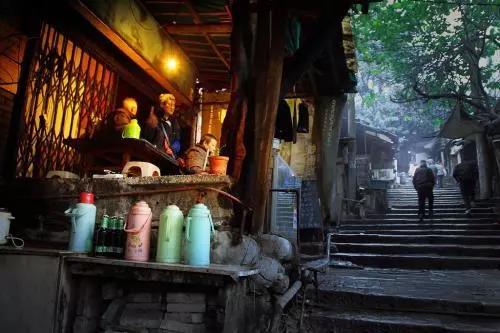

经过300多年的历史变迁,十八梯的建筑重重叠叠,错落有致,可以明显看到各个时代的老房子。

有最古老的吊脚楼、捆绑房,有20世纪三四十年代的穿斗房、夹壁墙房(竹篾抹灰墙房),也有五六十年前的砖瓦房和现代的钢筋水泥房。这些建筑随着重庆开埠,这里居住了很多从事货运及码头作业的工人。

梯道两侧就修建了许多房屋和店铺,梯道逐步变窄,较宽处有4米左右,窄处只有3米。

这坡斜斜的石梯长街,每天人流熙熙攘攘、来往不绝,街市业态丰富、生意兴隆。

街市上开设有小旅馆、川菜馆、小面馆、茶馆、酒馆、小百货店、服装店、皮鞋店、干洗店、理发店、美容店、织补店、家电维修店、电子游戏室、棋牌室、按摩室、录像室、草药铺、杂货铺、烟酒铺、竹器作坊、卤菜作坊,还有修脚的、算命的、卖串串香的、耍把戏的,还有山城爬坡上坎的棒棒军,400米的长街上可以说是应有尽有。

行人在石梯上来来往往,在地摊、店铺前驻足观望,讨价还价。茶馆里的人慢悠悠地喝,饭馆里的人慢吞吞地吃。主妇们忙着一家老小的生计,闲汉们散乱地站着坐着聊天打望,年复一年,散发着浓浓的市井气息的日子就这么悄悄地打发了。

十八梯中段有一处防空洞洞口,从洞口进入洞底后,平伸2500米,深入地下10米,中间分叉形成2个出口,一个出口通较场口磁器街(劳动电影院对面)、另一个出口在石灰市(较场口转盘 与新民街相连的一条巷子,后作自由市场)。

隧道高宽各2米左右,每隔三四十米点一盏油灯,无通风、防火、防毒、医疗等设施,最多能容纳约5000人。

1941年6月5日晚,日机24架分批空袭重庆,上万市民涌进防空洞躲避。

由于天气炎热,人多拥挤,隧道内空气极差,市民因窒息挤压死亡共1010人,造成震惊全国的较场口“六•五”大隧道惨案。

第二天清理现场,十八梯洞口和梯道上横七竖八铺满了死者的尸体,其状惨不忍睹。

十八梯是老重庆市民生活的真实写照,是山城文化的一部分。

外人眼中的十八梯,可能被习惯性理解为城中村,或许被看做重庆“贫民窟”,与周围的摩天大楼对比十分显眼。

城是高楼林立的中央商务区解放碑;

村是吊脚丛生、户不蔽雨的十八梯棚户区。

经过时代的变迁从重庆“母城”到城市“包袱”,十八梯以被重庆发展的速度远远抛在后面。

重庆城市发展因江而生,倚山而上,如参天大树,纵然树冠枝繁叶茂,其遮天蔽日的成果也是因为坚实的躯干和发达的根系。

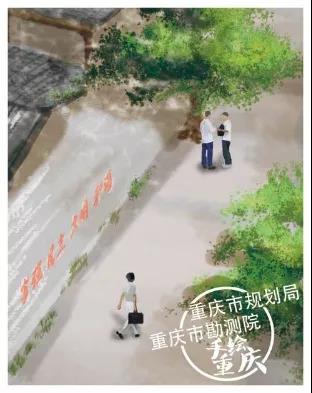

由此,现在被看做落后居住条件的十八梯,正在找回原本在快速的城市化进程中被丢弃或者被侵蚀的原质。

2010年6月,经十八梯6000多居民投票。96.1%的居民赞成对十八梯实施整体拆迁改造。

至此,十八梯片区的拆迁改建工作已经如火如荼的进行着,修缮重建后的十八梯传统风貌区定会以更好的面貌迎接八方宾客,成为重庆打造“老重庆底片”文化的一张亮丽名片。

让我们翘首以待她的华丽蜕变和延续她的原汁原味市井风情。