没有盾构机的古人是这样在连绵山脉中“抄近路”的

2025-07-05 18:27

当铁峰山横亘眼前,64公里山脉如一道青色屏障,在没有盾构机钻山,没有测绘卫星俯瞰的古代,古人是如何穿越这道天堑?他们的智慧凝结在4个字上——横岭越垭。这不仅是选择,更是古人与险峻山势搏斗的生存哲学。

近日,巫云开高速全线正式通车让人们看到了现代科技赋能天堑变通途的美景。而重庆市文物考古研究院发布的《古道交通路线中“横岭越垭”择线规律初探》研究成果,则从另一个方面揭开了古人的筑路智慧。

7月5日,成果发布者、重庆市文物考古研究院建筑遗产研究所专业技术人员刘红林说,几千年来,古人为消除空间阻隔与大自然作了不懈斗争,在这片土地上修筑了复杂的道路交通网络;部分古道可能已被覆盖或损毁,但古道精神从未消逝,它正以新的形态延续着生命。

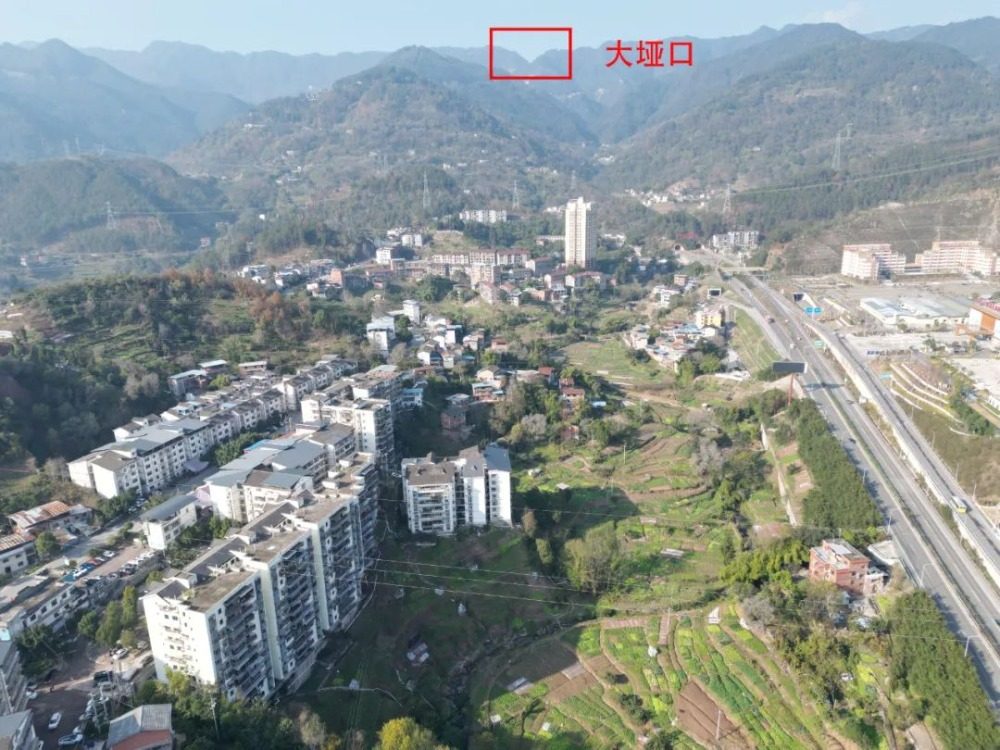

▲大垭口远景。重庆市文物考古研究院供图

“横岭越垭”成为古人交通路线穿越山脊的黄金法则

面对川东平行岭谷如刀削斧劈般的连绵山岭,“横岭越垭”成为古人交通路线穿越山脊的黄金法则。垭口,作为两峰之间的低洼地带,恰似山脉骨架上的天然关节,成为最省力的穿越点。

位于万开古道必经之地的大垭口,坐落在铁峰山之巅,扼守万州与开州交界。在S202省道和万开快速路凿通山体之前,古人只能盘绕而上,翻越这道天险。

史料清晰记载了这条北大路:自万县塘坊出发,“向六道河口直上十里,至徐家梁子。又上行十里,至大垭口”——此处正是翻越铁峰山的最高点与枢纽。

选择大垭口,如同在群山的铁幕上精准地寻到那道最薄弱的缝隙,是古人以血肉之躯挑战地理阻隔的智慧。

▲双排石板古道。重庆市文物考古研究院供图

古人如何巩固这条“近路”?石板成为他们的天然混凝土。在大垭口北坡(开州方向),当地人称为“千步梯”的古道遗迹,揭示了精妙的筑路技术:双排石板精心铺设,每块长1.2~1.5米,宽0.3~0.5米。其铺设方式尤为科学——上层石板叠压下层,宛如榫卯,极大地增强了整体抗滑移能力。基岩为天然土地基,更在斜坡处辅以“土包条石”砌筑,形成梯级,强化了道路的整体稳固性。

南坡(万州方向)虽以单排石板和土路基为主,但线路设计更见巧思:依山脊山腰自然展线,缓坡处直上或斜上,局部陡峭地带则采用“回头展线”(盘旋上升)抬升高度。这与现代越岭公路设计中解决“过岭标高”和“垭口两侧展线”的思路惊人一致——通过灵活的线形设计,最大限度降低坡度、节省体力,让天堑化作可攀援的阶梯。

▲考古工作者正在清理古道路面。重庆市文物考古研究院供图

古人写在石板上的筑路最低成本算法

古人为何对垭口情有独钟?考古工作者们用现代地理信息技术揭开了其背后的底层逻辑——最小成本路径。

刘红林说,他们通过ArcGIS软件模拟人类步行速度与地形坡度的关系,在数字高程模型(DEM)上计算体能消耗最小的路线——结果与万开古道高度吻合。

翻越大垭口连接塘坊与陈家,正是地理空间中的最短路径。它最大限度规避了无谓爬升与绕行,节省了至关重要的时间和体力。

开凿于光绪二十六年摩崖指路石刻的被发现,证明这条古道已被成熟利用百年以上,成为被时间和脚步反复验证的“最优解”。

而这样的“最优解”被古人广泛运用到了翻山越岭道路的修筑当中。荔枝道翻明月山、米仓道取草鞋坪垭口,无不遵循着这一原始而普适的法则:以最小的能量损耗,征服最大的地理障碍

刘红林说,从荔枝道跨越滚龙坡垭口,到米仓道翻越草鞋坪垭口,再到今日长白山垭口与折多山垭口吸引无数旅人,“横岭越垭”的古老智慧从未过时。

当大垭口下方隧道贯通,车辆呼啸而过,山顶乡道上的古老石阶静默如谜。它们见证着人类克服阻隔的永恒渴望——从石板铺就的“千步梯”,到盾构机穿行的万米隧洞,变的是技术工具,不变的是那份缩短时空的执着。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号