文化中国行·长江之歌|看文字演变,听古音复诵!来三峡博物馆赏一场边看边听的展览

2024-12-16 18:54

重庆中国三峡博物馆捧出了自己珍藏的甲骨文、中国文字博物馆送来了国宝“贾伯”壶、古音研究专家复诵的上古音《蒹葭》在展厅中回荡……12月17日,《听见,看见,汉字里的中国文化》展览将在重庆中国三峡博物馆拉开大幕,将持续至2025年3月18日的展览,对观众免费开放。

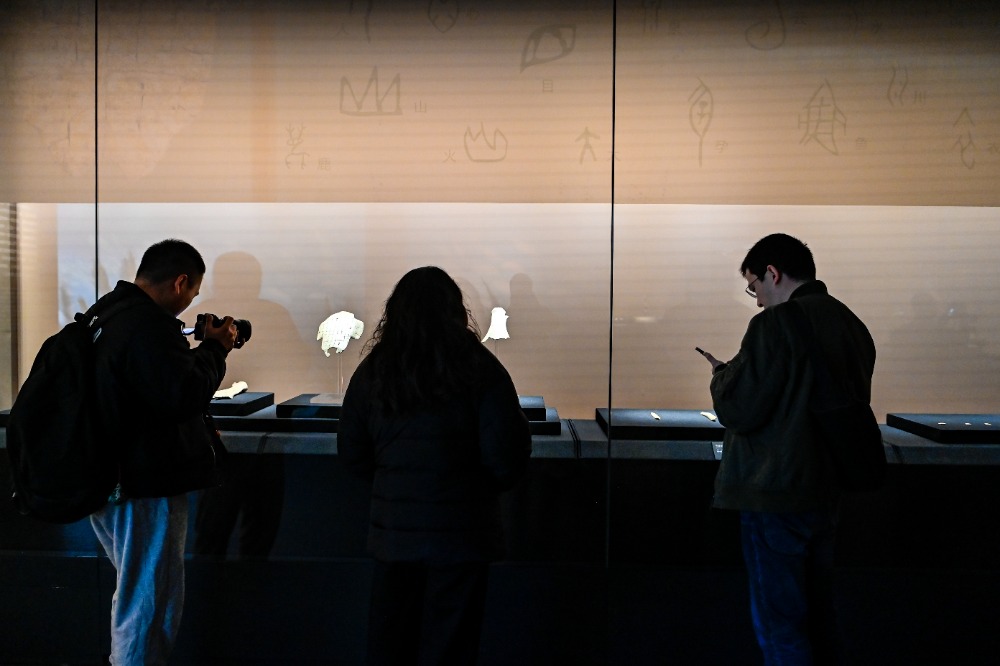

▲12月16日,三峡博物馆,《听见,看见:汉字里的中国文化》媒体开放日现场,媒体记者提前打探展览。记者 齐岚森 摄

12月16日,展览策展人付万坪在媒体导览会上说,这是全国首个兼具汉字字形演变和汉语发音变化的展览,“我们希望通过这个展览,让观众们从视觉和听觉的双重角度,品味有音可追、有字可赏、有缘可溯的中华文明。”

“贾伯”壶带着《平复帖》来重庆了

如何才能让展览的观众们欣赏到悠久中华文化所孕育出的文字之美?

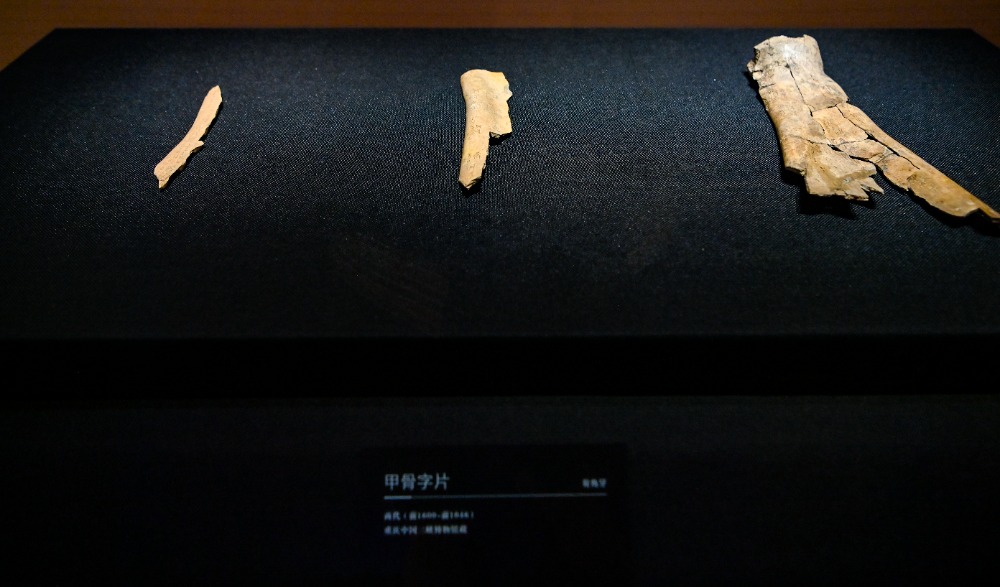

重庆中国三峡博物馆不仅捧出了自己珍藏的甲骨文骨片,还拿出了文物库房里的《苏轼款诗草帖》《祝允明等楷书扇面》。

除此之外,大批量与文字有关的文物,从中国文字博物馆“收拾行装”,首次“出差”重庆。

▲展品《甲骨字片》记者 齐岚森 摄

在金文单元,国家一级文物“贾伯”壶以己之身展示着数千年前古文字的一刀一刻。33个铭刻在壶身上的金文,穿越时空而来,讲述着一位父亲对待嫁长女的祝福。

而在这件国宝的旁边,是同样首次来到重庆的宋公栾簠,上面,同样是一篇为待嫁女子祈福的文字,只不过,这次镌刻祝福的,是春秋时期的宋景公,待嫁的女子是他的妹妹句敔夫人季子媵。

▲《听见,看见:汉字里的中国文化》媒体开放日现场,媒体记者提前打探展览。记者 齐岚森 摄

当时光来到篆书盛行的秦朝大一统时期,“温县盟书”现身展柜之中,将篆书的古拙多变展示得淋漓尽致。时光再次流转,文字从青铜和石头上飞下,开始通过纸墨尽展风华。

在展厅中一路行来,“大唐多宝塔感应碑”刻楷书的方正之态,《平复帖》秀草书的奔放之韵,《寒食帖》和《祭侄文稿》双展行书的流动之美。

付万坪说,齐聚展厅中的205件(套)文物,将带领观众们一站式领略汉字演变的每一个重要时刻。

音韵学专家带你聆听千年古音

如果这个展览仅仅是通过一件件文物展示汉字的演变过程,许多观众都在其他博物馆内看到过,那么即将开展的《听见、看见、汉字里的中国文化》有何特别呢?

“听!”付万坪说,三峡博物馆在全国范围内,首次在展览中复原出了汉语古音的读音。为此,博物馆专门请到了中国音韵学的研究专家,让他们亲自用不同时期的古音诵读传承千年的古代诗歌。

▲《听见,看见:汉字里的中国文化》媒体开放日现场。记者 齐岚森 摄

在展厅的序厅中,随着湖边芦苇的轻轻摇荡,神秘的上古音开始在观众们的耳边萦绕。古朴的音色中,《诗经》中的《蒹葭》之美从字到音淋漓展现。

而当观众随着一件件文物徜徉在文字演变的时光长河中时,唐代诗人杜甫的《旅夜书怀》中古音诵读,代替《蒹葭》开始陪伴观众们的游览。

为何要用杜甫的《旅夜书怀》作为展示唐宋时期中古音的代表之作?

因为根据音韵学研究,这首诗歌的用韵极美,其韵脚主要集中在“十一尤”这个韵部,而且允许“十一尤”与其他韵部通押,为诗作带来丰富的音韵变化。

这首杜甫出蜀东下,舟经渝州、忠州一带时写下的诗歌有多美?

付万坪说,整首诗歌在韵脚和平仄的安排上严谨有序,体现了诗人对格律的掌握和对情感的细腻描绘。通过平仄的变换,不仅增添了节奏感,也强化了诗歌的音乐美。“天地一沙鸥”的结尾,更是以自然景象抒发诗人孤独飘零的境遇,展现了深厚的诗意。

持续数百年研究,让汉语古音重现人间

数千年前,没有拼音,更没有录音,那么,现在的专家们是如何知道汉语在古代的读音的呢?观众们在展览中听见的古音真的是当时人们诵读诗歌时的发音吗?

付万坪说,完全一致。

早在数百年前,人们就开始了对古音的探索,如同文字一样,古音韵有着明晰的发展历史,先秦两汉时期为“上古音”,至隋唐时期,汉语音韵又与“上古音”发生了较大的变化,因此这段时期的汉语音韵,被专家们称为“中古音”。

而“上古音”和“中古音”合起来,就组成了我们现在所说的“古音”。

▲《听见,看见:汉字里的中国文化》媒体开放日现场。记者 齐岚森 摄

付万坪说,研究上古音韵,《诗经》是很重要的语料之一。“《诗经》中很多句子现在读来往往不押韵,就是因为字的发音随时间流逝而改变了。后人就据此反推,推测那个字在当时该怎么读。”

直到明代,著名古音学家陈第写了一本《毛诗古音考》,在序言中首次提出“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”。这一开创性的理念,让中国的古音学研究走上了新的发展道路。

虽然古代的汉字没有字母拼音,但古人留下了很多韵书、韵图可以拼读古音,其中“反切法”就是常用的一种方法。

于是,在历代古音研究专家们的共同努力下,终于让人们能够穿越时光,再次领略数千年前的汉语音韵。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号