【两江潮·艺赏】一位画家和他的西行漫记

2025-08-26 15:52

一草一木,一山一水,亲近可及,宛然自若。然而,在那难以言尽的葱茏蓊郁、生机勃发之间,执着地闪现着一种理性的光芒:纯粹、超然、宁静……走进著名国画家、西南大学美术学院原院长陈航教授的工作室,大量西部题材的绘画挂满了室内的所有墙壁。

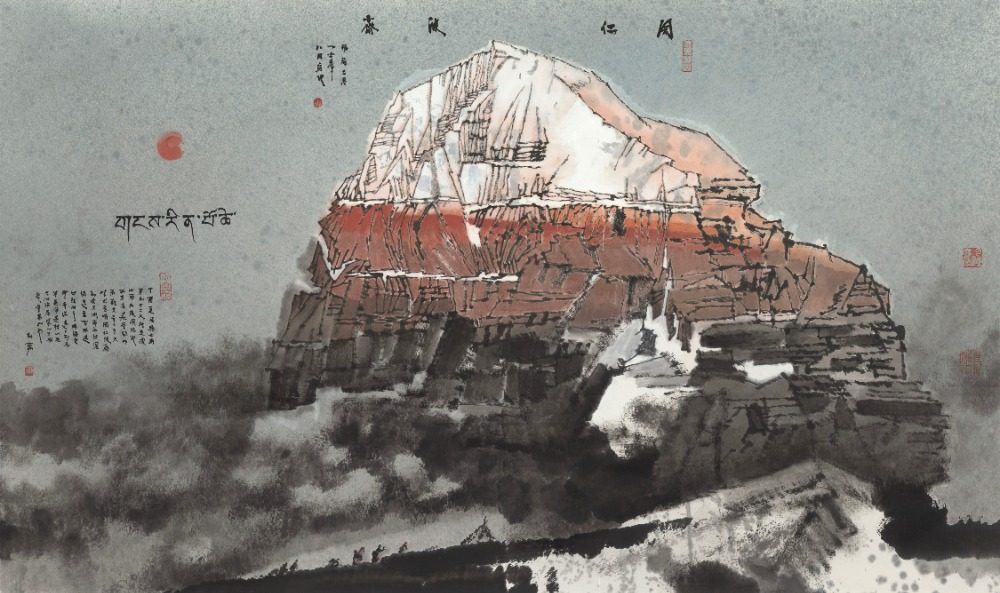

▲《冈仁波齐》。

这些绘画,与其说是一幅幅现实的写照,不如说是一曲曲理想的吟唱:画家似能听懂流水的从容,清风的无意;理解花绽的羞涩,叶落的怅然……不在意于描述一隅景色,而是以虔诚的心灵之手,轻叩自然之门,门扉开启,沁出阵阵清新、透出缕缕光彩,让人沉醉其间。

虽已退休,陈航却坚守教育初心,怀着赤诚与热爱,赴新疆喀什大学及新疆和田学院援教3年,在祖国需要的地方继续发光发热。近日,援教工作圆满结束,陈航返回重庆,笔者即登门拜访。

结缘西部,找到心之所向

走进陈航的艺术世界,几十年来,他一直保持着探索和思考的热情,笔墨技法、绘画风格,以及对文化传统、历史经验的理解与认知,都在不断发生着嬗变。

而西部,是陈航艺术发生、变化与构建的一个特定场域。从学生到教师,并成为有思想、有创造性的艺术家,他都没有离开这个场域。因此,可以说,西部的自然人文,给予了他澎湃的创作活力。

“我其实并非自幼学习绘画,而是一名体育生。”回顾起自己的艺术历程,陈航侃侃而谈。

他出生于贵州,初中就读于省重点体校,练过中长跑和羽毛球,后因身体受伤,高中转为学习艺术。

1982年,他以优异成绩考入当时的西南师范学院美术系(现西南大学美术学院),毕业后留校任教,并定居重庆。

“从学生到老师,我的绘画之路起步于重庆,但真正走进西部广袤腹地,是在1991年。”陈航称。

在文化价值取向上,陈航与近代诸多大师一脉相承,采取的也是从文人传统出发,进而“向西而行”寻找更深厚的传统策略。

“1991年,我随业师段七丁先生一路向西,经青海到西藏,这是我第一次以艺术家的身份,进行大跨度的艺术之旅。”陈航说,此次西行,让他找到了一个点——一个艺术创造的发端点。

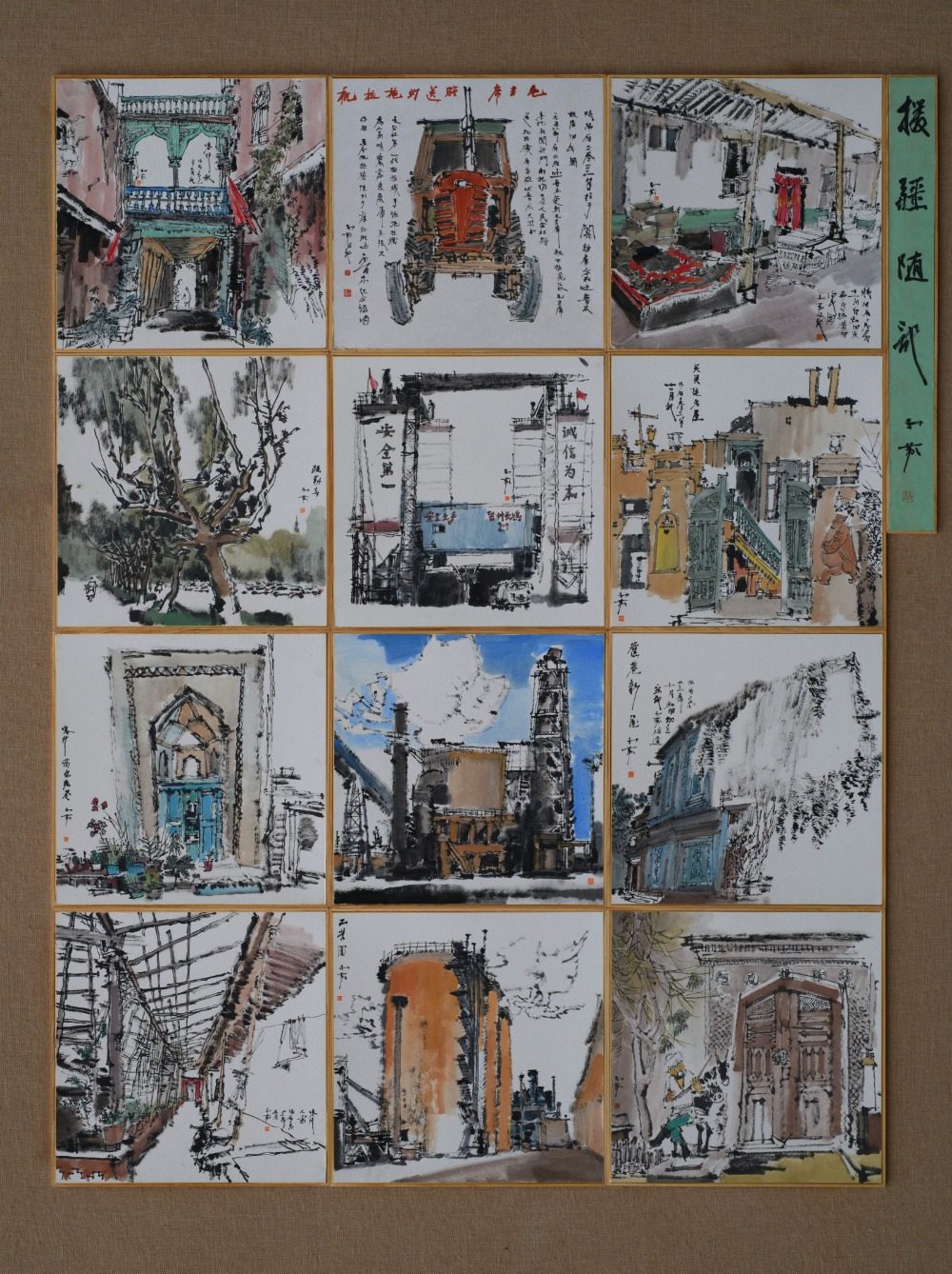

▲《援疆随记》。

他创作了许多有关西部题材的作品,代表作有水墨画《朝圣途中》《藏原悠音》《不老山川云霞》等。其中,《朝圣途中》《藏原悠音》表现了藏区的山川、文字与宗教,画面以水墨为主,局部敷以重色,显露出肃穆、深邃、神秘的气息。《不老山川云霞》纯以水墨,淋漓纵逸,偏重笔墨的质感与趣味,属传统一路。

“这个时候,我还没有形成相对独立的表现西部的画法,还是拿着自己已有的一种传统技法去画。”他说,不过,这也激发了他对西部题材绘画的强烈兴趣。

走进西部,不断探索绘画技法

在随后的艺术追梦中,崇尚师法自然的陈航一方面不停息地寻根溯源,研习探究历代书画大家的心路历程与语言、语汇和句法结构;另一方面,他从未停下“行万里路”的脚步,无数次从云贵高原到巴蜀山川、从雪域高原到西北大漠,去寻觅、体察、探幽,在自然山水间,“精骛八极,心游万仞”。

2000年开始,陈航的绘画技法逐渐发生质的变化,开始有意识地对山水画的形式语言,进行个性化探索,并在自然场域与思想意识的相互作用下,推动绘画语言不断迭变。

“这时候,我很想采取一种较极端的方法,来摆脱传统的笔墨范式。如,传统的用线方式多以用‘曲’(曲线),这时候我就更多用意于‘直’,即向直线的转换,以此远离传统委婉屈曲的笔法形态。”

2006年之后,他开始重视墨法的运用,泼墨、破墨交运,渲染、点洒互用,水墨淋漓,极富墨色变化;线条运用更为灵活、自如、放松,画面更富气韵,更为生动。如,他创作的“陕北组画”,用大面积的破墨点写,来表现树木花草、坡地杂物等,着重强化笔墨的表现性意趣。

在线的运用上,线性也更为丰富,表现力更强,更显得成熟练达。

陈航认为,中国画笔墨的共性应大于个性,画家应在呈现共性的前提下追求个性,以共性包容着个性。

这体现了陈航在传统价值及美学体系的基础上谋求艺术现代性形态的创新,类似于20世纪中国画领域中的“借古开今”思想,实际上是将民族审美精神与中国绘画的基本原则相结合,作为依据或基础,进行艺术创新,即在传承中创新发展。

焦墨绘画,展现出西部独特气质

“2010年之后,我的创作又转向了焦墨绘画,强调以书理入画理。”陈航说。

焦墨本是一种传统画法,明末清初程邃等即进行了大量的探索实践,现代画家黄宾虹、张仃、李可染等人从不同路径进行过触及与尝试,焦墨法得到了更大的发展。

然而,陈航的焦墨探索与创作动因,似乎并没有承接前辈画家提供的艺术逻辑,而是来自对中国画的理性认知与内在自觉,尤其是他对地域的感受。

他以传统书画关系“书画同源”“书画本来同”为学理脉络,强调以书入画,并认为书法线条本身就可以作为审美元素,可以在绘画中单独作为审美对象。他大幅度削减笔墨结构中的其他表现因素,单以复杂的焦墨线条结构物象,并称其为“裸画”。

“我选择焦墨样式,首先仍然是对传统绘画笔墨(线条)价值功能的认同与接受态度。”不过,更为重要的是,陈航认为,用焦墨表现西部,更加符合西部苍茫雄浑的气息。

为此,他在青海、西藏、甘肃、新疆等地创作了大量焦墨作品,且题材十分丰富,涵盖城市建筑、历史遗迹、小镇村落、工业产品、树木花草、动物果蔬、日常器用、农家杂物等。

通过大量的焦墨实践,陈航画作上的物象呈现出一种特有的审美意蕴:一种看似颓顽久老而又富于生机的美学品质,这正是陈航所倾力追寻的专属于西部表达的笔墨“行腔”。

▲《丝路遗迹》。

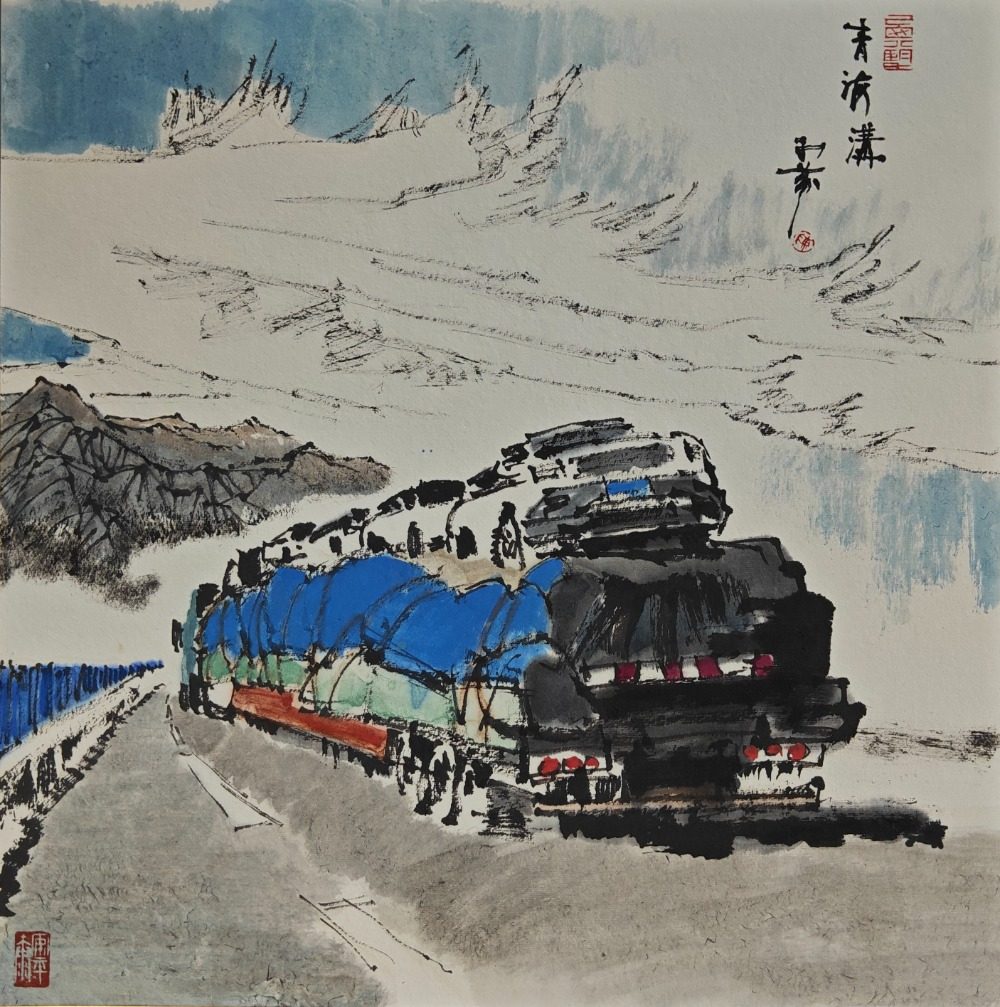

近年来,他还开始大量使用色彩,先以富于变化的焦墨线勾画物象,形成笔墨线构,再辅以富于西部特质的“大色”相嵌合,使焦墨法的西部表现更具张力。如《冈仁波齐》《阿里》《藏域记》《大巴扎》《丝路遗迹》《青海沟》《南疆团结广场》等作品,水、墨、色、线,泼、破、染,干湿、浓淡等,被运用得炉火纯青,更将景、物、人整合纳入可延伸的空间结构中去,营造出广大、深邃、流延的时空感与历史感。

▲《青海沟》。

▲《南疆团结广场》。

2021年10月1日,陈航个人画展在甘肃省博物馆举行,同时出版陈航山水画集《西行漫记》。其中,他这样写道:人文中的山川,山川中的人文,这是西部的特色。你看到它是山川,其实它是人文的;你说它是人文的,它又是绝对的荒野,是山川。但是,这个人文不是世俗的状态,它是一种哲学般的、宗教般的精神附着。

“我太喜欢西北这片土地了,喜欢闻着当地的气味儿,听着当地的话语,晒着当地的太阳,吃着当地的东西,有一种回家的归属感。”陈航感慨,要真正搞好研究和创作,一定要沉下来,在某个地域几十年才行。

“我到喀什大学等地援疆这3年,与其说是帮扶,我感觉更像是一场双向奔赴,因为西部、因为新疆给予了我太多创作灵感。”他说。

著名书画家程大利认为,中国西部独特的生态环境所展示出的个性和意义,能够触动艺术家最敏感的神经,启迪艺术家对生命的感悟和对宇宙的叩问。陈航的艺术即是如此。“他数十年耕耘不辍。赤子之心,就是这个样子。”

(以上图片均由受访者提供)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号