档案里的红岩魂⑧|何敬平:黑暗中怒吼的“铁窗诗人”

2025-10-21 07:20

核心提示

1985年10月14日,邓颖超同志重返红岩村,亲笔题写“红岩精神 永放光芒”。红岩精神四个字,凝聚着坚如磐石的理想信念、和衷共济的爱国情怀、不折不挠的凛然斗志、坚贞不屈的浩然正气。四十年后的今天,我们再度回首红岩,不仅为重温江竹筠、陈然、许建业等先辈的英勇事迹,更是要追寻那段风雨同舟的岁月里,所有红岩人用生命书写的忠诚与担当。

由新重庆-重庆日报携手重庆市档案馆联合推出的《重庆好故事|档案里的红岩魂》专栏,正是这样一座跨越历史的桥梁,带领我们走进珍贵记忆,聆听血与火的故事,感受何为忠诚与担当;同时更激励我们,将红岩精神融入新时代的奋进之路,以英烈之志铸就当下之行,以信仰之光点亮未来征途。

今日推出专栏第八期《何敬平:黑暗中怒吼的“铁窗诗人”》。

何敬平:黑暗中怒吼的“铁窗诗人”

黄海

“我们坐牢了,坐牢又有什么稀罕?为了免除下一代的苦难,我们愿——愿把这牢底坐穿……”这句我们从小在语文课本里读后便铭刻于心的诗句,是由被称为“铁窗诗人”的何敬平于1948年夏在重庆渣滓洞集中营创作的,诗作名为《把牢底坐穿》。在当时残酷恶劣的监狱环境中,他身处黑暗,心向光明,以笔为枪,视死如归,用诗歌的形式真诚地表达出无数革命志士为了共产主义崇高事业而甘愿付出生命代价的心声,这是怒吼,也是呐喊。

探寻真理 坚定信念

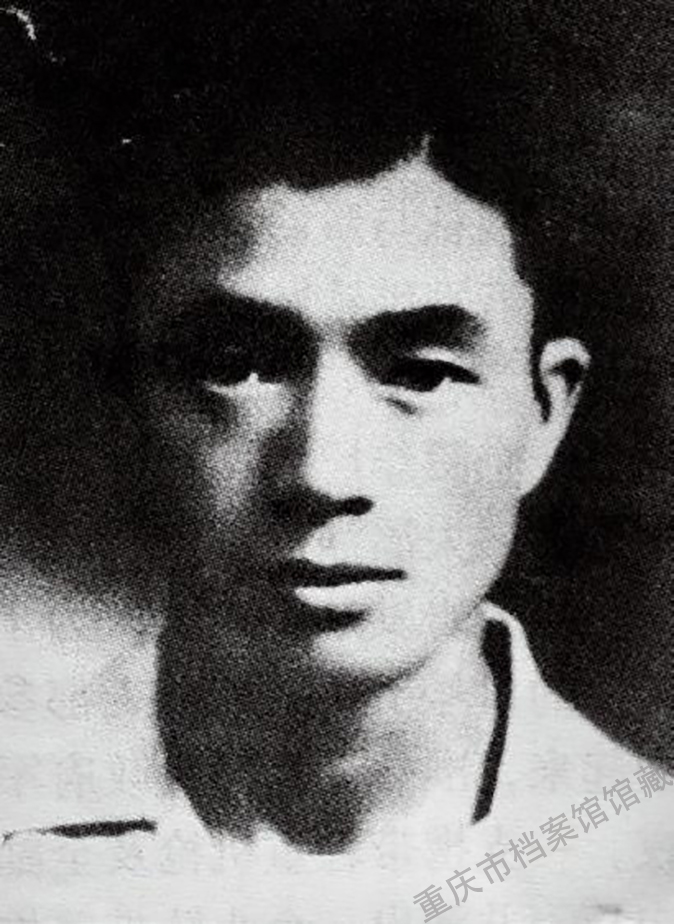

何敬平。(重庆市档案馆馆藏)

何敬平,1918年出生于四川省巴县(今重庆市巴南区)木洞镇的一个贫农家庭,其父早逝,其母冉隆华靠帮人洗衣服、干零活养家糊口,将他抚养成人。

1935年,北平爆发由中国共产党领导的一二·九抗日救亡运动,重庆各界闻讯响应,当时正在巴县中学读书的何敬平为探寻革命真理,积极参加了重庆学生救国联合会的相关活动。1936年,自中央苏区脱险来渝、与党失去联系的共产党员漆鲁鱼秘密成立了重庆各界救国联合会(简称“重庆救国会”)。在其领导下,该会迅速担负起组织领导重庆抗日救亡运动的重任,成为当地群众性抗日救亡运动的核心力量,重庆学生救国联合会旋即加入。

1937年7月卢沟桥事变爆发,19岁的何敬平在抗日救亡运动中因表现突出,被吸收为重庆公共汽车公司救国会小组成员。其间,重庆救国会积极组织大家一起学习革命书刊内容,漆鲁鱼还为大家讲解我党的抗日救亡主张,进行革命人生观教育,使得何敬平等一大批进步青年的政治觉悟迅速提高,并自觉地投身于革命工作中去。

重庆救国会非常注重为党培养和输送干部。据统计,自1937年底至1938年上半年,该会就将100多名会员和青年分批输送到革命圣地延安和抗日前线,何敬平便是其中之一。1938年春节刚过,他满怀希望地和其他进步青年一同踏上了奔赴延安的征程。但造化弄人,他在途中因故未能赶上大部队而滞留西安,救国心切之下便应征加入国民党部队,作抗日宣传工作。1941年皖南事变后,他更加清醒地认识到国民党假抗日、真反共的本来面目,于1942年愤然弃军返回重庆。

1943年初,经同乡、重庆电力公司职员刘德惠(中共党员)介绍,何敬平进入重庆电力公司工作。其间,他参加了中共地下党组织的“读书会”,通过学习《唯物辩证法》《新华日报》等革命书刊,政治觉悟和思想认识水平得到更大提高,进一步牢固树立了共产主义理想信念。

不畏艰险 英勇斗争

1945年2月20日,重庆电力公司工人胡世合在中韩文化协会饮食部检查违章用电时,被国民党特务田凯枪杀,由此激起了全市工人和广大群众的义愤。中共中央南方局因势利导,发动了一次打击国民党独裁统治的群众性民主运动,有力地推动了重庆乃至整个国统区民主运动的高涨。何敬平积极投入运动之中,与刘德惠共同起草了《为惨杀重庆电力公司工友胡世合事件向各产业工友们各界同胞们控诉》,并以公司职工名义写了一副“特务横行何处去,民主自由几时来”的挽联,深刻揭露了反动当局的黑暗统治,真实地反映出人民群众渴望民主与自由的愿望。在这次运动中,由于何敬平不畏艰险、勇于斗争、表现突出,被吸收为中国共产党党员。

1946年上半年,中共重庆电力公司党支部成立,何敬平任组织委员。党支部根据白区工作方针,在公司成立了公开合法的“职工福利社”,以团结、组织、发动广大职工配合当前形势,参加争取和平、反内战、反独裁和改善职工生活的斗争。

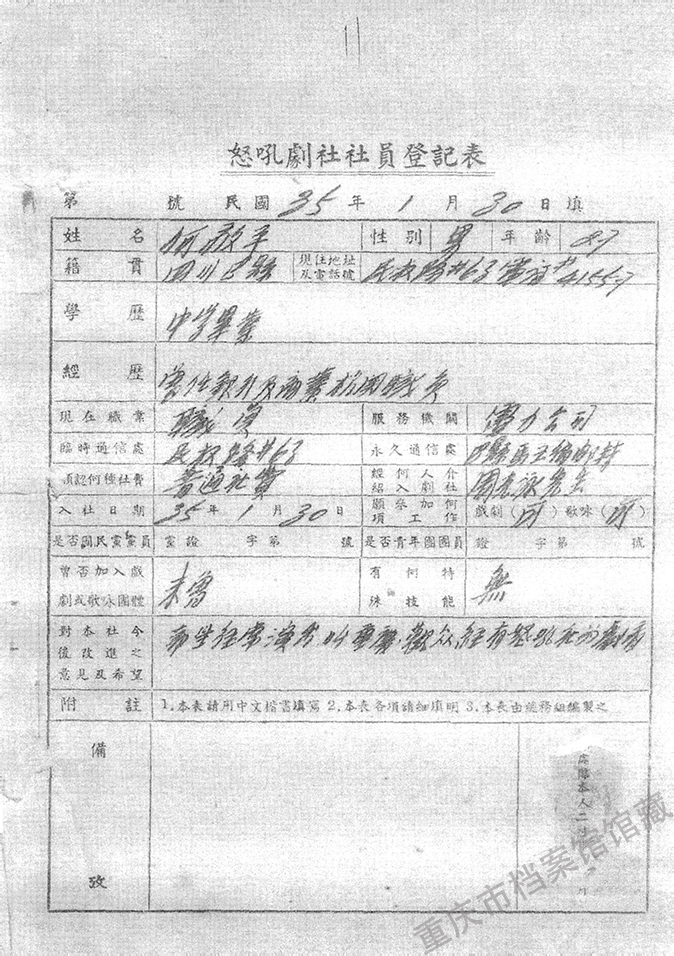

与此同时,何敬平还积极参加著名进步业余剧团“怒吼剧社”的演出活动。怒吼剧社是抗战时期重庆首个业余话剧团,由重庆电力系统职工和成渝铁路局进步青年及平津地区流亡人士组成,“剧社以戏剧为武器,在中共中央南方局的领导下,积极开展抗日救亡宣传活动,动员民众投身抗战洪流,坚定必胜信念”。当时,我党在国统区的斗争环境复杂险恶,既要有公开合法的身份参加斗争,又要能巧妙隐蔽保护自身的安全,这在重庆市档案馆馆藏的何敬平于1946年填写的一份《怒吼剧社社员登记表》中就有所体现。比如登记表照片一栏,明显有照片贴上又撕下的痕迹,其中又明确写有“希望经常演出,叫重庆观众经(常)有怒吼社的剧看”,从这两处可以看出,这样做既保护了自己,又表明了心迹,真实地记录下他希望通过演剧来唤醒和激励人民与敌斗争的坚定信心。

1946年,何敬平的《怒吼剧社社员登记表》。(重庆市档案馆馆藏)

以诗明志 宁死不屈

何敬平以笔为枪,将诗作刀,写下了许多深刻揭露现实的战斗诗篇。他的诗作常从描写国民党政府统治下劳动人民痛苦不堪的生活入手,生动反映出广大受压迫的劳动者渴望推翻旧制度、翻身求解放的迫切心情。

1946年,何敬平在创作《我是江河》时发出了革命宣言:“我不是细细的溪流,我不是轻轻的涟漪,小小的漩涡……我是江河!我是江河!”

1948年春,在即将夺得全国胜利的大好形势下,因叛徒出卖,何敬平被捕入狱,先后被关押在石板坡第二模范监狱、渣滓洞集中营等地。其间,他经常借助在渣滓洞牢房外小院坝“放风”的时机,与难友们相互传递各方面情况。同年秋,他与难友们一起分析形势,共享胜利前夕的喜悦,并饱含革命激情创作出了《为了免除下一代的苦难》一诗,后由难友修改为《把牢底坐穿》,并谱成歌曲。这首诗歌气势磅礴、慷慨激昂,凝聚着共产党人牢不可破的理想信念和坚贞不屈的英雄气概,在狱中广为传唱,极大地鼓舞了难友们的斗志。

何敬平虽创作了不少以诗明志的革命佳作,但毁损较多,现保存下来的只有《把牢底坐穿》《肚皮饿了要吃饭》《问牧民者》《更夫》《我是江河》等。

在渣滓洞集中营中,他虽然受尽敌人的严酷审讯和刑罚折磨,面对电刑、灌辣椒水、坐老虎凳等种种酷刑,但他毫不动摇,坚贞不屈,始终保持着革命乐观主义精神。1949年1月29日,农历大年初一,他和狱中的20位难友成立了“铁窗诗社”,坚持用战斗的诗篇相互激励,与敌人进行坚决的斗争。

11月27日,距离重庆解放仅3天,国民党反动派陷入最后的疯狂,发动了惨无人道的渣滓洞大屠杀。何敬平,这位年仅31岁的“铁窗诗人”,与其他同志一道殉难于狱中。

何敬平虽然倒在黎明前,但他以无畏抵御黑暗,用生命延续光明,以一首首不朽的战斗诗歌传达出自己对共产主义坚如磐石的信仰,生动地诠释了一名红岩志士不怕牺牲、视死如归的大无畏革命精神。

(作者单位:重庆市档案馆)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号