档案里的红岩魂⑦|流离播迁志愈坚 临危不惧显忠诚——追寻红岩英烈陶敬之的革命足迹

2025-10-20 07:20

核心提示

1985年10月14日,邓颖超同志重返红岩村,亲笔题写“红岩精神 永放光芒”。红岩精神四个字,凝聚着坚如磐石的理想信念、和衷共济的爱国情怀、不折不挠的凛然斗志、坚贞不屈的浩然正气。四十年后的今天,我们再度回首红岩,不仅为重温江竹筠、陈然、许建业等先辈的英勇事迹,更是要追寻那段风雨同舟的岁月里,所有红岩人用生命书写的忠诚与担当。

由新重庆-重庆日报携手重庆市档案馆联合推出的《重庆好故事|档案里的红岩魂》专栏,正是这样一座跨越历史的桥梁,带领我们走进珍贵记忆,聆听血与火的故事,感受何为忠诚与担当;同时更激励我们,将红岩精神融入新时代的奋进之路,以英烈之志铸就当下之行,以信仰之光点亮未来征途。

今日推出专栏第七期《流离播迁志愈坚 临危不惧显忠诚——追寻红岩英烈陶敬之的革命足迹》。

流离播迁志愈坚 临危不惧显忠诚

——追寻红岩英烈陶敬之的革命足迹

陈飞

“来信收到,知道家中惨遭变故,万分痛心,望你暂留重庆照料母病……”“你要我离开,我在未得到妈妈的确实情况和爸爸的正式决定,我是坚决不离开我的工作,直到我病死在这里为止!”这是《挺进报》事件发生后,陶敬之在收到妻子陈倩华用暗语通知撤离时的回信,展现了共产党员坚定的理想信念和宁折不屈的凛然斗志。

坚持公理 敢于抨击社会黑暗

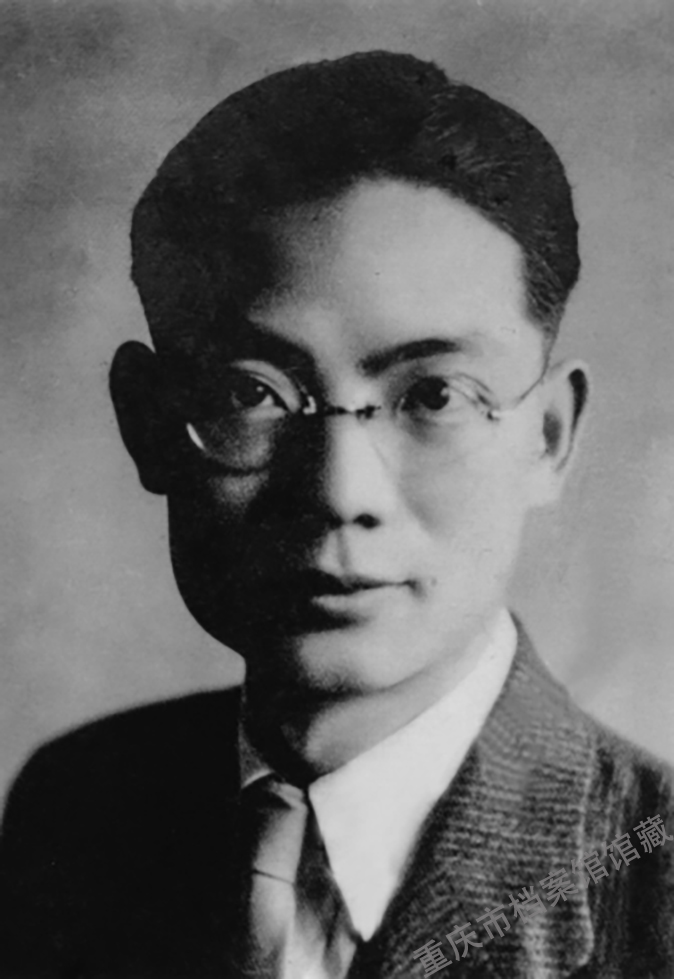

陶敬之。(重庆市档案馆馆藏)

陶敬之,字叔琪,1913年11月出生于重庆巴县,青年时代曾在中山中学、四川省立高级商业职业学校就读。上学期间受到进步思想的熏陶,与同学李华飞、温田丰等人一起组织读书会、办壁报,并在《新民报》《济川公报》等刊物上发表文章,揭露社会黑暗。1932年秋,考入上海商学院,因家庭经济困难辍学。1933年赴北平求学,目睹了“九一八”事变后流亡关内东北同胞的悲惨生活,立志救国救民,积极投身抗日救亡运动。

1935年5月,经温田丰推荐,陶敬之在重庆《商务日报》担任记者,参与副刊《国际时事周刊》的创建。之后,在其主编的社会服务板块中增辟《公共园地》专栏,撰写大量文章抨击国民党反动当局的腐败,引导进步青年探讨国家命运、民族解放等问题,促进了他们的思想觉醒。同年底,重庆学生为响应北平“一二九”爱国运动,成立学生救国联合会,开展各类宣传活动。1936年2月,国民政府教育部指令各学校:“应停止学生一切救国工作,整顿学风,罢课地方政府应加制裁。”但学生们竭力冲破军警阻挠,坚持渡江到南山进行宣传。陶敬之以“金留”笔名发表《反对阻止救国运动的教育者》等文章,强烈谴责国民党政府的卑鄙行径。3月中旬,国民党重庆新闻检查所又对《商务日报》进行制裁,要求把全部稿件送检。随即,陶敬之采访了时任重庆大学校长胡庶华,以“金竞木”的笔名写下《敬质胡庶华先生》一文,集中驳斥胡庶华“读书即是救国”等反对学运的种种谬论。文章未送检查即在报纸上发表,因此被罚停刊3日。面对强大的外部压力,他仍坚定不移,继续撰写文章,鼓励学生参加抗日救亡运动。

坚守初心 积极投身抗日救亡

1936年6月,在中国共产党的秘密领导下,重庆各界救国联合会(简称“重庆救国会”)成立,由漆鲁鱼任总务干事,陶敬之任干事,负责领导职业青年救国会的工作。他广泛联络重庆各界职业青年,发起组织读书会,传播进步思想,激发抗日救国热情。

8月,日军拟在成都强行设置领事馆,企图将侵略势力渗入四川,遭到全国人民的坚决反对,成都、重庆掀起声势浩大的反日浪潮。重庆救国会立即让陶敬之以记者身份公开出面发动和组织群众举行“江巴各界民众反对日本非法在蓉设领大会”,并在报纸上刊登《纪念国庆必须抗日》等文章。这引起国民党反动当局的注意,他因此受到特务跟踪。为摆脱险境,重庆救国会介绍陶敬之到万县《万州日报》担任编辑。

到达万县后,他仍积极广泛宣传,组织群众开展救国斗争。西安事变发生后,全民抗日迫在眉睫。陶敬之决定发起“万县的一日”征文活动。在《万州日报》上刊登征文启事,号召大家“把万县的全貌披露出来,给各界同胞一个全认识。在这全貌当中,也可以认清这些受环境艰苦的同志们……联合起来!努力起来!全都走到抗日救亡的战线上去!”在其鼓舞下,人们纷纷拿起笔,记录黑暗的社会现实。之后,他从数百篇来稿中精选出70篇汇集成册,印刷出版,对万县抗日救亡运动起到了很大的推动作用。

1937年抗日战争全面爆发后,万县被破坏的党组织尚未恢复。当时,在《万州日报》任编辑的欧阳克明,与党组织失去了联系。他一面寻找党组织,一面着手筹建万县救国会。在陶敬之等人的协助下,10月,万县救国会正式成立,陶敬之被推选为总干事。为更好地开展工作,他们充分利用报告会、时事座谈会、读书会等,宣传抗日救亡的主张。同时,组织建立万县学联、万县文化界救亡会及剧社和歌咏工作队,通过街头剧、歌咏会等形式唤醒民众思想觉悟,凝聚抗日力量。1938年元旦,万县救国会在西山公园举行“中国不会亡”歌唱大会,高唱抗战歌曲,群众高呼“中国不会亡!”“打倒日本帝国主义!”会后,举行了声势浩大的示威游行,掀起万县民众抗日救亡的高潮。

《万州日报》和陶敬之鲜明的进步倾向,成为反动当局的“眼中钉”。之后,国民党万县警备司令部向报社施压,将其革职。

坚定信仰 勇担重任不畏艰险

新蜀报社登记申请书。(重庆市档案馆馆藏)

1938年5月,陶敬之回到重庆,经漆鲁鱼引荐出任《新蜀报》编辑,并于同年加入中国共产党,踏上了新的革命征程。1939年春,为推动重庆郊区抗日宣传,满足进步青年及学生的阅读需求,中共重庆党组织指派陶敬之、刘志刚筹办“中国书店”,有效促进了抗日救亡与进步思想的传播。1941年皖南事变后,因其身份敏感撤离重庆,奉命转移至涪陵、江津、泸县等地躲避敌人追捕。1945年抗战胜利后,在党组织的安排下回到重庆,以《国民公报》襄理身份加入“中国民主革命同盟”,并兼任其青年组织“民主实践社”理事,积极开展统一战线工作。

1947年1月至2月,在中共四川省委的领导下,重庆学生掀起抗议美军暴行运动,声援北平学生的抗暴斗争。6月1日,重庆反动当局于凌晨出动大批军警宪特,对进步人士及学生骨干实行规模空前的抓捕。在党组织的领导下,陶敬之发起成立“六一后援会”,经社会各方营救,除3名共产党员后来牺牲于“中美合作所”集中营外,其余人员都陆续得到释放。而他却受到特务监视,处境危急。10月,党组织命他由重庆转移至宜昌,任中共宜昌特支书记,领导开展对国民党潘文华部队的策反工作。

赴宜途中,陶敬之对妻子陈倩华说:“国民党反动统治越来越厉害了,我们这些参加革命斗争的人,应该更坚决、更积极,抱定牺牲的精神来工作。”陈倩华问道:“假如被捕了怎么办?”他坚定回答:“那有什么,准备把牢底坐穿!”1948年5月,中共重庆党组织因《挺进报》事件惨遭破坏,陈倩华1个月内3次用暗语写信告急,要求他立即撤离。但陶敬之坚持在未得到党组织正式决定前,继续坚守岗位,履行党组织赋予的使命。6月29日,他因叛徒出卖在宜昌被捕,随后押回重庆,囚于渣滓洞。

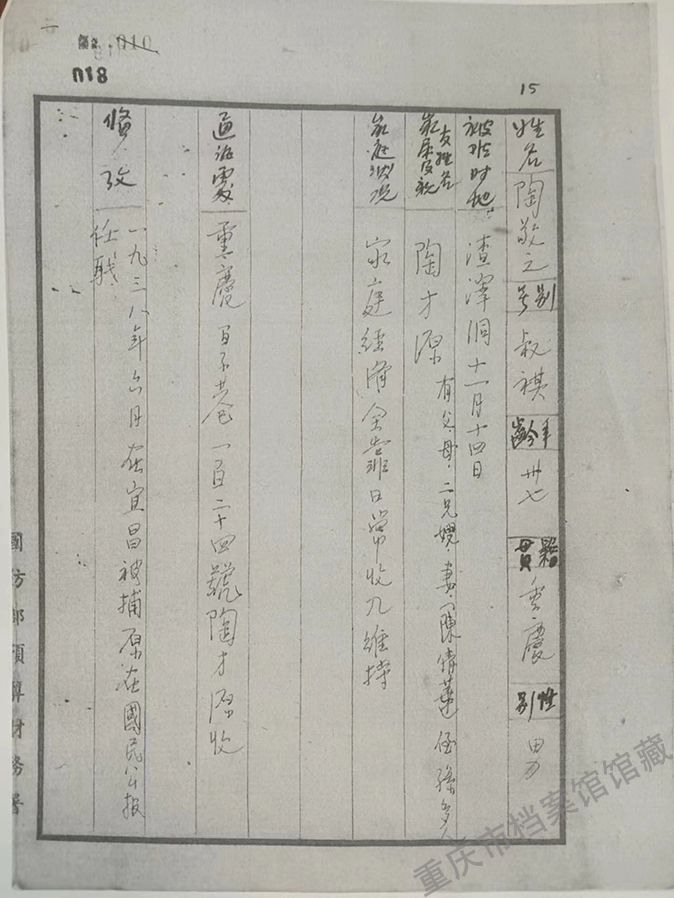

《一一·二七蒙难烈士登记簿》陶敬之登记页。(重庆市档案馆馆藏)

狱中,陶敬之饱受酷刑折磨仍坚贞不屈。1949年11月14日,他被国民党反动派杀害于电台岚垭,牺牲时年仅36岁。

(作者单位:重庆市档案馆)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号