人民的抗战|5次来华 他是中国人民“伟大的朋友”

2025-08-25 06:48

▲史迪威将军。(重庆史迪威博物馆供图)

“史迪威将军的死不但使美国丧失一个伟大的名将,而且使中国人民丧失一个伟大的朋友,中国人民将永远记得他对中国抗日战争的贡献,和他为建立美国公正对华政策的奋斗!并相信他的愿望终将实现。”

——朱德

1946年10月14日,《新华日报》发表短评《史迪威将军与中国》。文中写道:“史迪威将军,在中国人民中还是一个记忆犹新的人物……他曾经在抗日战争中为中美两国的友好合作而努力,有过不少的贡献……曾经努力想把中国的各方面的军队,联合成为一个强大的打击日本的作战力量。”

10月17日,《新华日报》二版刊登《朱德总司令电唁史迪威夫人》。文中写道:“史迪威将军的死不但使美国丧失一个伟大的名将,而且使中国人民丧失一个伟大的朋友,中国人民将永远记得他对中国抗日战争的贡献,和他为建立美国公正对华政策的奋斗!并相信他的愿望终将实现。”

同年12月21日,《新华日报》二版刊登了《史迪威夫人电谢朱德将军》:“史迪威应了解你的志愿,是要中国人民过正常的幸福生活,他对你的斗争非常钦佩。史迪威是永远和中国人民在一起的。”

一年时间,《新华日报》多次发文悼念一位美军将领,可谓罕见。

▲1946年10月14日,《新华日报》发表短评《史迪威将军与中国》。(重庆史迪威博物馆供图)

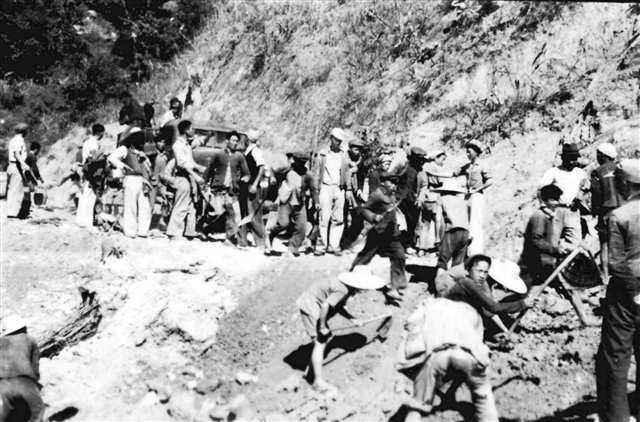

在约瑟夫·沃伦·史迪威将军63年的生命历程中,他曾5次来中国,有12年在中国度过。他指挥中国驻印军队浴血奋战,修筑中印公路,推动美国政府与中国共产党直接交往,为中国人民抗日战争的胜利作出了重要贡献。

讲一口流利的北京话

美国军官成了“中国通”

“炮声沉寂、硝烟远去,唯有历史的友情,我们的记忆,长留天地。”这是渝中区嘉陵新路63号一块石碑上刻着的中英双语诗句。

这里是中国唯一以外国军人名字命名的博物馆——重庆史迪威博物馆。1942年到1944年间,美国将军史迪威曾在此居住、办公。

1883年3月19日,史迪威出生在美国佛罗里达州巴拉特卡市。1904年西点军校毕业后,他进入美国陆军服役。

1911年,28岁的史迪威第一次踏上中国的土地。9年后,作为美国陆军首任语言军官,他带着妻子温妮和3个孩子第二次来华。次年,史迪威被国际赈济委员会聘为公路建筑工程师,参加山西汾阳至黄河军渡的公路建设。这段经历为他后来修建中印公路打下了基础。

1926年至1929年,史迪威第三次来华,任美国驻天津第15步兵团营长。那时,他对中国风俗民情、政治派别已较为熟悉,能用流利的北京话与街头小贩交谈,已成了“中国通”。

1935年,史迪威再次来华,任美国驻华使馆武官,负责搜集日本侵华情报。他先后考察了广州、桂林、梧州、南京、汉口、徐州、开封、洛阳等地对日作战准备情况。1937年7月,日本全面侵华战争爆发后,他派人到卢沟桥实地调查,为中外记者提供日军发动侵略的情况。

▲滇西民众修筑滇缅公路。(资料照片)新华社发

修筑中印公路

打破日军对华陆上国际封锁

如果说前四次来华是“蓄力”,那么第五次来华就是史迪威将军的“高光时刻”,并从此与重庆结下不解之缘。

1941年12月7日,太平洋战争爆发。1942年1月29日,史迪威将军被委任为盟军中国战区参谋长兼中缅印战区美军司令,于1942年3月来华抵达重庆。

当时,日军兵锋直指缅甸,意图彻底切断中国的外援运输补给线。

1942年5月,随着日军占领缅甸和中国滇西部分地区,中国最后一条与盟国联系的交通线——滇缅公路被切断。

为打破封锁,中美两国决定开辟一条全新的空运航线,即著名的“驼峰航线”。

然而,“驼峰航线”空运成本高昂、运力有限、牺牲巨大。为此,中美两国决定打通一条从印度到中国的陆上运输通道。史迪威将军作为美国驻华军事代表,开始履行他职业军人生涯中一项艰巨的使命。

1942年12月,中印公路正式动工,以印度利多为起点,经缅甸抵达中国昆明,全长1700多公里。在极其艰苦的条件下,史迪威带领军民齐心协力修建公路。1945年1月,中印公路全线通车,打破了日军对中国抗日战场的陆上国际封锁,成为二战中连接中国大后方与西方盟国的主要交通线,为中国抗日战场运送了5万多吨急需物资。

为表彰史迪威将军的杰出领导和对中国抗战的贡献,这条公路被命名为“史迪威公路”。

打开一扇门

推动美军观察组飞延安

作为驻华军事代表,史迪威将军有勇有谋;作为“中国通”,他对中国的认识更深刻。

中国抗日战争史学会副会长、重庆史研究会名誉会长周勇表示,抗日战争后期,国民党连打败仗,作战力量日渐衰退, “这于赢得战争胜利十分不利,因此美国需要在中国战场上找到一支坚持抗战、能打胜仗的队伍,所以史迪威选择了共产党及其领导的八路军。”

周勇说,当发现蒋介石不能甚至也不想单独打败日本人时,美国便将合作抗战的目光转向了延安,希望将中共的军事力量纳入美国对日作战体系之中。

与此同时,中国共产党正被国民党打压,为寻求帮助、打破封锁,也在积极与驻华外国机构建立联系,而美国正是其中的重点。

于是,1942年7月,美国总统罗斯福私人代表劳克林·柯里访问重庆时,周恩来就国共关系问题致电美国驻华使馆秘书戴维斯,希望戴维斯将函电转交柯里。周恩来在函电中特别提出,欢迎美国政府派一位或数位军事代表访问延安和敌后抗日根据地。

1943年6月,戴维斯首次向美国白宫提交报告,建议美国政府在中共区域建立领事馆并派遣军事观察人员,及时准确地获得中共情报。1944年1月,戴维斯再次向白宫提交报告,再次说明派遣观察组的重要性。

“史迪威是一个职业军人,为了战争的胜利和美国的利益,他多次向美国军方及政府阐述与中共直接接触的必要性,让美国政府充分认识到中国共产党对于美国赢得第二次世界大战胜利的重要性。”周勇说,在史迪威将军的积极推动下,罗斯福总统采纳了上述建议。

1944年6月20日,美国副总统华莱士衔命访华,多次与蒋介石会谈并向其施压,促成了美军观察组进驻延安。

次月22日,一架美军C-47运输机从重庆起飞,直奔黄土高坡上的延安。

这架运输机上搭载的是美军观察组第一批成员,其中包括美国陆军上校包瑞德、美驻华使馆二等秘书谢伟思等。

这次访问,打开了世界认识延安和了解中国共产党人的一扇门,开启了中国共产党和美国政府的第一次真正接触。

“延安观察组的人,对中国共产党、对延安,产生了一种发自内心的热爱。”周勇说,美军观察组在陕甘宁边区和敌后抗日根据地广泛深入考察,目睹了一个军民团结、斗志昂扬、欣欣向荣的新天地,也真真切切感受到中国共产党追求民主、自由和在艰难困苦中乐观向上、坚韧不屈的精神。

此后,史迪威对待中国问题,也愈发坚持较为公正和中立的立场。他敦促蒋介石与其他抗战军队不搞摩擦,真正合作抗日、加强内部团结,并认为美国应当给予中国共产党军队和蒋介石的军队一样的军事援助。

然而,这也让他与蒋介石的分歧日益加深。在蒋介石的坚持下,史迪威于1944年10月被召回美国。1946年10月12日,史迪威病逝于美国旧金山。

▲重庆史迪威博物馆,史迪威将军旧居全貌。(资料图片)记者 齐岚森 摄/视觉重庆

史迪威后代与朱德后代

共同种下桂花树传承友谊

纵观史迪威的一生,有约五分之一的岁月在中国度过。他热爱中国这片古老的土地,对中国人民充满感情。

史迪威有写日记的习惯。他曾在日记中写道:“我对中国士兵和中国人民有信心:从根本上说,中国人民是伟大的、民主的,他们没有宗教和等级之见……他们诚实、节俭、勤劳、开朗、独立、宽容、友善、礼貌。”

史迪威还在日记中,记录下了他眼中的中国,比如重庆——“沐浴在阳光中的重庆真是非常漂亮。这里江水清澈,视野开阔。”

正是因为与中国人民坚定地“站在一起”,史迪威对中国共产党有了深刻的认识,并与朱德等共产党人结下深厚友谊。

他在日记中写道:“共产党的纲领是提高生产和生活水平,大众参政、践行诺言,我自始至终支持中国,始终相信伟大的中国人民,期望同共产党部队联合作战,抗击我们共同的敌人。”

史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克回忆:“他在战争期间曾说过,如果我不认为中国人民应该赢得胜利,我早就离开了。正是出于对中国人民的喜爱和钦佩,我才坚持作战,尽其所能支持中国人民。”

史迪威在离开中国前专门致信朱德:“由于我已被解除在中国战区的职务,我谨向您,共产党武装部队首脑,为我们今后不能在对日作战中同您合作深表遗憾。您在对我们共同的敌人作战中发展了卓越的部队,我曾期望与您联合作战,但现在此事已成泡影。祝您战斗顺利并取得胜利。”他还给朱德寄去一件皮夹克作纪念。

史迪威将军对中美友谊的推动,深深影响着其后人,他们在不同时期以不同方式延续着这份友谊,中美友好事业在史迪威家族代代相传。

史迪威的大女儿南希·史迪威、小女儿艾莉森·史迪威也都是“中国通”。中美建交后,美国成立美中友好协会,姐妹俩是协会的积极分子。1982年秋,她们还设立“史迪威将军奖学金”,专门向来自中国大陆、对美国语言和文化感兴趣的学生提供资助。

约翰·伊斯特布鲁克是南希的儿子,退役后也在中美两国之间积极发挥桥梁作用。

而最具象征意义的一幕,发生在2023年8月史迪威将军诞辰140周年之际。约翰的女儿苏珊·科尔和南希·米尔沃德一家受邀到重庆史迪威博物馆参加纪念活动,与朱德后代共同种下象征友谊的桂花树。

如今,重庆史迪威博物馆每天都会迎来国内外友好人士,在这里追忆史迪威将军,感受特殊年代珍贵的中美友谊。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号