国赛大练兵④重庆工业职业技术学院:对接产业发展需求,以赛促教培育人才

2019年全国职业院校技能大赛已落下帷幕,在今年国赛中,重庆工业职业技术学院共取得2个一等奖、6个二等奖、5个三等奖,共计获奖13个。此外,该校还第二次承办了国赛的“模具数字化设计与制造工艺”赛项,并在主场作战时喜获此赛项的一等奖。

赛程结束了,但对于工业职业技术学院来讲,新一轮的以赛促教才刚刚开始。

技能大赛对教师队伍建设、学生全面发展、教育教学改革和实训基地建设起到了重要的助推作用,学校技能竞赛工作将继续以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建,培养企业需要的适合生产一线的高素质、高技能的应用型人才。

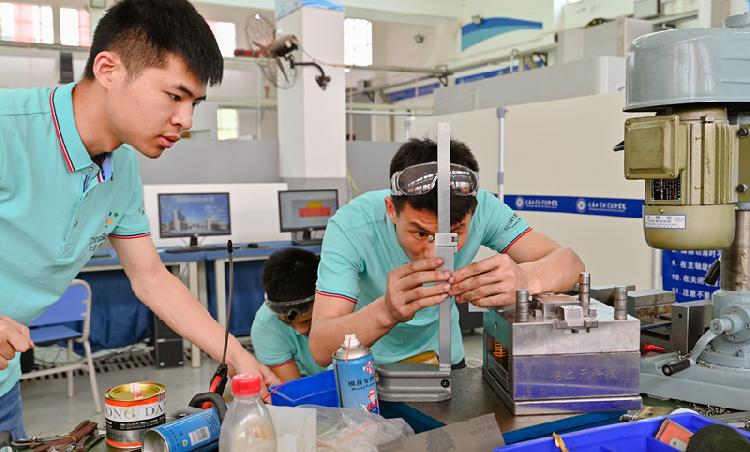

▲选手们在比赛中全神贯注

人人参赛,从“梯队化”看人才培养创新

参赛选手是大赛突围的根本保证,近几年,该校从学生刚进入大学就开始培养、遴选,由此形成队员“梯队化”建设机制,做好了人才储备。

在工职院,每一个学生都有机会参与国赛,同时也能享有国赛带来的“福利”。

在“梯队化”机制下人人都是种子选手,他们探索并实践“能力标准、课程体系、职业证书”三位一体、“学做一体、产学合作”、“现代学徒制”等多种人才培养模式改革,同时还把国赛中的知识点、技能点、考点难点以及赛后的总结经验等全部运用到日常教学中,以赛促教助每个学生得到全面成长。

对于各二级学院而言,日常教学就是最有效的训练,因此该校通过提升教师业务能力、培养学生综合能力、引导师生参加校级、市级比赛以及全国其他比赛、升级实训基地等方式,促进人才培养水平的提升。

借力国赛,该校各二级学院也纷纷探索“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”,进一步释放出“国赛效应”,在深化职教改革领域中形成经验。

例如信息工程学院就着力帮助教师夯实理论基础、更新教育观念、提升专业水平,如今教师通过各种途径及时为学生构建考点学习体系。同时该学院还注重培养学生的职业能力和心理素质,并以大赛为“风向标”改善专业课程体系、应用先进的教学方法,有效推动了人才培养的创新。

产教融合,从“办国赛”看办学水平提升

5月16日,2019年全国职业院校技能大赛高职组“模具数字化设计与制造工艺”赛项在工业职业技术学院拉开帷幕。为办好国赛,学校精心组织、周密安排,为参赛者提供优良的竞赛环境和周到细致的服务。

承办国赛是学校办学水平的重要体现,同时也是产教融合的生动反映。“模具数字化设计与制造工艺”赛项举办需要高水平的操作环境,学校能为参赛者提供国家级“模具设计与制造教育实训基地”、市级“模具制造应用技术推广中心”、“数字化设计与制造重庆市高校工程中心”,以及3200平方米实训工厂和多种高标准实训设备。

这些平台的建成和学校深化产教融合关系密切,很多实训基地都是与企业共建的,包括德马吉森精机机床贸易有限公司、重庆长安汽车集团、重庆元创集团、重庆机床集团等企业,同时校企双方还实施“订单式人才培养”等,聚合力为培养出更多高素质技术技能人才,也推动了办学水平的提升。

目前该校的主体专业与国家重点产业、重庆支柱产业、战略新兴产业、两江新区“3331”产业契合度达92.5%。作为国家级示范性高职和市级优质高职,工业职业技术学院还在2019-2020年中国高职高专院校竞争力排行榜中获得“5★+”好评,位列全国第10位,西南地区第1名。

【国赛纵深】

以竞赛为抓手 全面提高人才培养质量

在此次国赛中,重庆工业职业技术学院取得了优秀成绩,也收获了很多宝贵的经验,在训练方式、队员选拔等方面进行了更好地探索和验证,为今后的技能大赛取得更好成绩总结了经验、奠定了基础。

国赛取得好成绩,首先得益于该校训练思路清晰,训练方法有效。在比赛中,各个指导教师都形成了各自的训练方式,有针对性地指导学生进行练习。训练主要采用了赛题精练的方式,要求学生按照正式比赛的标准进行练习,每天在规定时间内完成一套大赛的样题,在追求速度的同时,也更加要求注重质量。

不管是训练还是参赛,都离不开教师的全程指导陪伴,和对学生各个方面的关怀。在漫长的赛项准备过程中,指导教师起到了身先士卒的作用。训练主要采用了一对一指导的方式,在训练过程中,指导教师每天与学生交流一次,及时了解学生的学习动态和心理动态,同时与学生一起研读赛题、攻克难题,起到了良好的引领作用。在赛前,指导教师耐心细致地帮助学生缓解紧张、焦躁的情绪,及时调整学生心态,让他们投入到训练当中。

为提升指导教师的业务水平,学校也积极举措,展开业务培训,派指导老师观摩高级别的比赛,提升指导教师技能水平;对教师进行心理建设,增强责任心,培养他们勇于担当、愿意付出的奉献精神。

在训练过程中,不仅要提升学生的技能水平,还要注重培养学生的独立能力、协作能力、综合能力。该校采用引导的方式,通过增加综合训练的难度和深度,锻炼学生独立思考的能力、赛场灵活应变的能力、综合运用知识解决问题的能力,以及团结合作能力。

学校在长期的探索实践过程中,形成技能大赛队员梯队化建设机制,做好人才储备工作。该校建立了技能大赛人才梯队,注重优秀学生的挖掘,按照比赛的内容和要求,从相关专业中选拔优秀的学生,保证选手的质量。更重要的是,该校对人才的选拔准确有效,将目标锁定在大二同学,从大一开始培养,大一为培养期,大二为备选期,如此形成了完善的技能大赛参赛队员的储备机制。

训练方法要行之有效,还要通过以赛代练,和开展拉练式模拟赛的方式,加强学校、企业之间的交流,促进队员技能水平提升。该校鼓励学生参加有关比赛,在校内开展拉练式模拟赛,聘请相关专家评判,训练选手在陌生环境及陌生人监督下的适应性和临场应变能力。训练不能只限于校内,该校积极联系相关赛项成绩优秀学校的负责人,尽可能多地参加他们组织的PK赛,或在满足相关条件的情况下组织PK赛,以便在交流合作中提升参赛队员的竞争力。

在国赛的引领下,该校以竞赛为抓手,在教师培养、人才培养、训练方法、训练机制等方面下大力气,不仅培养出优质的国赛参赛选手,还为社会输出了大批德技并重的高素质应用型、技术技能型、复合型人才。

【延伸看点】

●看点一:两次承办国赛,这所优质高职有何底气?

国赛承办,既是荣誉,也是挑战。承办国赛固然能展现高职院校的教学环境和育人水平,但在竞赛中,做好赛程安排、组织管理也是一大难点。

重庆工业职业技术学院模具设计与制造专业已经两次承办“模具数字化设计与制造工艺”赛项了,他们有什么底气几次承办比赛呢?

底气之一,在于该校的专业建设水平。据了解,模具设计与制造专业是国家首批示范高职院校重点建设专业,也是2016年重庆市立项建设的骨干专业。该专业2018年立项的重庆市双基地项目,为全国机械行指委模具专指委主任委员单位。模具团队成员目前承担了教育部“工业强基模具行业人才需求与职业院校专业设置指导报告”专业改革与实践项目,并已通过验收。

底气之二,在于该专业的人才培养质量。模具设计与制造专业主要以汽车覆盖件、注塑件模具设计与制造为人才培养方向,面对汽车制造行业,培养高素质、高技能型专门人才。2008-2019年,该专业学生获得国家技能大赛一等奖3个、二等奖5个、三等奖3个,全国机械行业职业院校技能大赛—高职模具数字化设计与制造技术大赛一等奖3个,二等奖5个,重庆市职业技能大赛模具类项目一、二等奖15个,见证了该专业的育人水平。

底气之三,在于校企合作、国际交流的深度。该专业不仅深化校企合作,而且扩宽国际交流渠道,进行人才培养。依托于重庆市装备制造业加强国际交流与合作,该专业与德马吉森精机机床贸易有限公司、重庆长安汽车集团、重庆元创集团、重庆机床集团等企业合作,实施 “订单式人才培养”,强化学生的操作技能及设计能力,培养高素质、高技能型人才。

正是有如此底气,重庆工业职业技术学院模具设计与制造专业不仅两次承办国赛,该校参赛团队还获得了此次“模具数字化设计与制造工艺”赛项的一等奖,这是国赛见证的学校荣誉,也是国赛承办检验出来的教学育人质量。

●看点二:国赛杠杆“撬动”职教深化改革

通过全国职业院校技能大赛,重庆工业职业技术学院已经意识到,深化高职院校教育改革,要充分发挥国赛效应,全面提高教学质量,培养企业真正需要的适合生产一线的高素质、高技能的应用型人才,才能最终实现“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”。

以赛促教,提升教师专业技能水平

技能大赛表面上是在“赛学生”,实质上是在“赛教师”,教师水平的高低直接影响大赛的成败。为此,指导教师不仅仅要掌握扎实的专业知识,还需要熟练的技术技能,并及时有效地传授给学生。因此,技能大赛能有效地促进指导教师的专业能力及教学水平的提高。

指导教师还要根据每年的技能大赛命题方向和趋势,夯实理论基础,提高实践能力,更新教学理念,提升教学水平,注重实际能力和技能水平的提高。要做到因材施教,积极倡导学生自主学习,培养他们的创新能力。

以赛促学,提升学生综合素质能力

技能大赛的选拔、训练、参赛过程,夯实了学生的理论基础,磨练了他们的操作技能,同时还培养了学生良好的心理素质、职业素质和就业能力,有利于培养出高素质劳动者和技能型综合性人才。技能大赛也充分体现了参赛学生的责任心、组织纪律性、沟通能力、团队合作能力、终身学习能力、创新意识等职业素质,以及优秀的心理素质。

以赛促改,提升教育教学改革水平

技能大赛就像一个“风向标”,引领着职业教育教学改革,它又像一个杠杆,“撬动”着职业教育教学改革,全面推进教学改革。

技能大赛实现人才培养与企业需求的无缝对接,成为职业教育课程改革的“坐标”,引导科学的课程目标的制定。此外,技能大赛还能促进先进教学方法的应用。因为技能比赛注重对学生利用已掌握的理论和技能解决实际问题能力的考察,这就要求教师灵活运用多种教学方法,例如任务驱动法、项目教学法等,将理论和实践相结合,做到“做中学,学中做”,提高学生解决实际问题的能力。

以赛促建,加强实训基地建设

在技能大赛训练过程中,实训基地是技能训练的最佳场所。为取得好成绩,应加强实训基地的建设,改善实训条件,使学生能够在良好的环境中得到充分的实践训练,同时也为教学改革打下了坚实的硬件基础。