重庆气矿“劳模和工匠人才创新工作室”:以自主创新技术链,重塑采气行业智能化未来

2025-10-29 14:15

、10月28日,重庆气矿“劳模和工匠人才创新工作室”核心技术团队在接受采访时表示,他们用十年磨一剑的坚守,构建起一条从自动化感知、轻量化通信、精准化执行、智能化辅助决策的完整自主技术链,不仅精准切中我国采气行业的痛点难点,更以一场由技术驱动的生产力变革,重塑行业未来图景。

▲重庆气矿“劳模和工匠人才创新工作室”序厅(摄影 刘辉)

十年磨一剑:

从俯瞰视角到智能大脑

“十年前在开州采输气作业区,我们是行业内率先把无人机‘送上天’的一批人。”工作室导师廖敬回忆。那时,国内民用无人机领域尚处萌芽,团队靠翻译国外开源资料、自主采购零件组装设备,电池块像肥皂般笨重且续航短,调试时无人机曾掉进玉米地、池塘,成员甚至跳入池塘打捞起来擦干水继续改进。最初为满足井场土地盘点的全景拍摄需求,他们突破技术难关,首次从百米高空俯瞰丛山峻岭中的气田场站全貌,那份“俯瞰视角”的震撼至今难忘,也意外打开了气田巡检的新路径。

▲十年前的初代无人机升空及其拍下的天东1井全貌。(摄影 廖敬)

这一探索很快转化为运维实效。2016年9月,天东68井至71井10公里管线遇输气异常,作业区启用“人机结合”巡查模式,用无人机重点探查人员难及的沟谷、山坡,仅4小时便锁定山坡疑似漏点,现场开挖确认系巨石滚落致管线破裂。次日完成修复,保障气井正常生产,大幅缩短巡查时间、提升隐患处置时效。

▲自主设计自规划路径的深度相机,依靠算力实时计算并调整无人机的飞行路线。(摄影 丁会)

十年过去,技术已不可同日而语。如今,他们的无人机不再仅仅是“飞行的摄像头”。通过集成轻量化视觉计算单元和先进算法,无人机拥有了自主规划路径的“大脑”。“你只需告诉他去工艺区哪个点位巡检,它会根据现场工况实时计算最优路径和自动避障,能高效自适应天然气生产站场工艺设备错综复杂的工况环境。”刘辉解释道。这种技术突破了传统GPS定位的精度限制,在10米低空范围内实现了“空中钉钉子”般的稳定悬停,即使在管线林立的狭小空间也能灵活穿梭。

更令人瞩目的是,无人机搭载的AI视觉识别系统已能自动读取指针式压力表数据,并直接将数字化结果传回系统。“以前是人看照片、抄数据,现在机器能自主完成识别和录入,人只需负责审核。”这种变革不仅大幅降低了人工强度,更提升了数据采集的效率与准确性。

技术闭环:

从数据采集到智能执行

“劳模和工匠人才创新工作室”的创新并非孤立的技术点,而是一套环环相扣的技术链条。

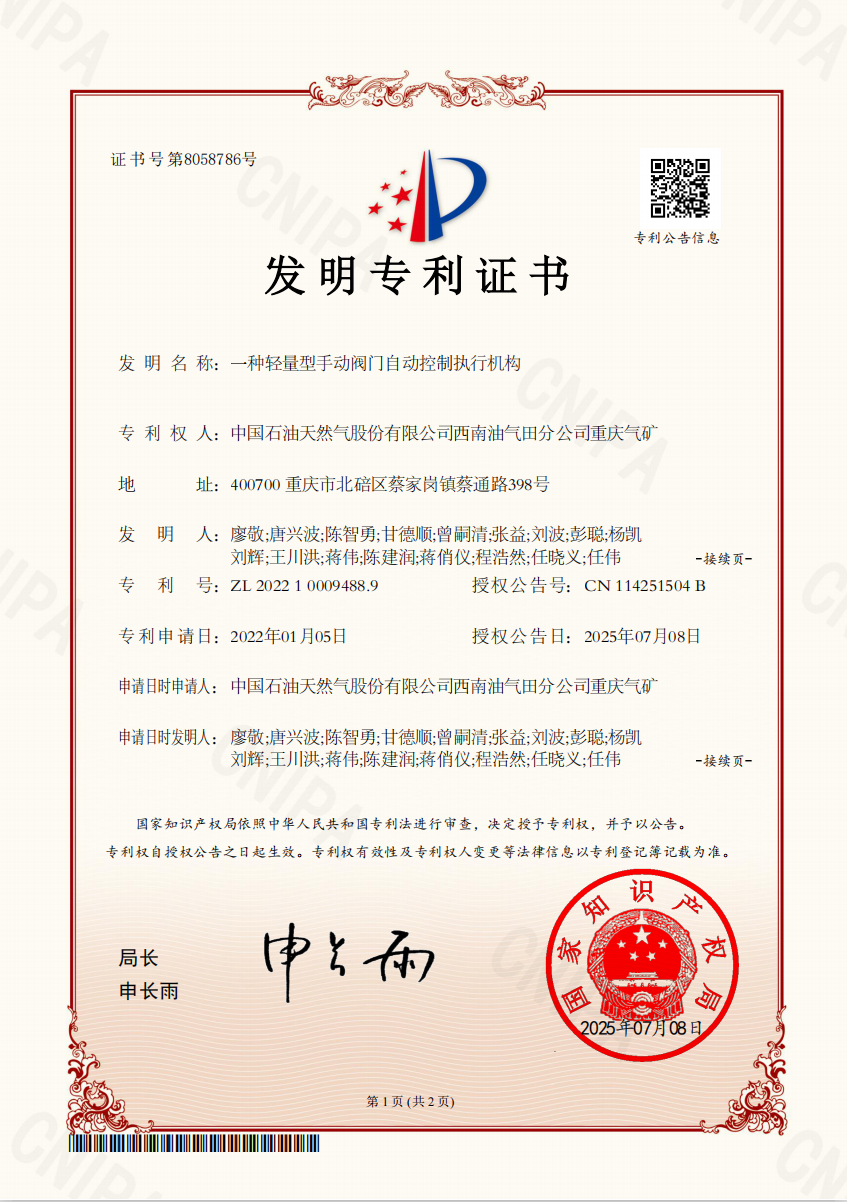

▲专利证书(摄影 丁会)

在数据采集端,他们研发的远距离低功耗无线传输模块,解决了场站部署中“通电”与“通网”的高成本难题。“一个自研的巴掌大的嵌入式采集节点,直接安放到指定位置,低功耗的设计保障电池可用一两年,数据通过自建的长距离扩频通讯局域网实时传输回来。”廖敬说。

在执行端,该团队自主研发的矢量控制智能阀门驱动器,成功将传统手工阀门升级为具备自动化操作能力的“工业机器人”;其核心技术《一种轻量型手动阀门自动控制执行机构》已正式斩获国家发明专利。

“通过电驱矢量控制算法和直驱减速机的巧妙组合,阀门可实现精准开度调节,响应速度和安全性都远超传统技术。”这项技术已应用于井口智能开关井,关键流程倒换,实现了从单井精准控制到多井协同调度的跨越。

“巫山坎气田5口井,每天需产15万方气,系统会根据每口井的产能和压力数据,自动规划开关时间和开度,制定不同的开关组合,实现一井一策向多井统筹的产量管理跃升。”这种智能决策能力,正是建立在前端数据采集与后端智能执行的完美闭环之上。

智能化不仅是单点技术的突破,更是系统性的协同。采访中,一个名为“油小宝”的智能终端与无人机的联动构想被多次提及。

▲刘辉组装调试“油小宝”(摄影 丁会)

“以刘辉采气专家工作室为例,其远程诊断系统发现异常时,传统模式下需奔赴现场采集资料进行核实,而借助‘油小宝’则能直接联动预先部署的无人机平台。”廖敬说,这种端到端的敏捷响应,将以往可能需要数小时甚至更长的现场核查流程,大幅压缩至分钟级,极大地提升了运维效率和对异常工况的安全管控能力。

自主创新:

破解“最后一公里”落地难题

“我们的优势在于,所有技术都是从一线需求出发,自主研发、自主迭代。”团队成员强调。以往,采气行业的数智化项目多依赖第三方开发,但往往因不了解现场实际需求而导致“水土不服”。

“劳模和工匠人才创新工作室”则完全不同。从硬件PCB集成电路设计和生产、嵌入式开发到算法优化、数据的高效利用,他们掌握了全链条的核心技术。“我们的智能终端成本可以控制在500元以内,远低于行业内几千元的平板设备。”这种高性价比,源于他们对技术细节的深刻理解和对一线需求的精准把握。

▲“油小宝”内部装置和成品外观(摄影 丁会)

“技术不是用来展览的,而是要让现场普通石油人能用、会用、想用。”团队始终将实用性放在首位。

未来已来:

以技术生命力推动行业变革

当被问及未来规划时,团队表示,将继续深耕一线需求,把现有技术链条进一步完善和推广。“我们希望形成行业特有的数智化转型方案,真正实现天然气采气行业高水平的科技自立自强。”

从无人机巡检到智能阀门,从数据采集传输到AI决策,“劳模和工匠人才创新工作室”用一系列自主创新技术,不仅解决了采气行业的实际痛点,更让基层员工从烦琐的重复性劳动中解放出来,转型为技术的管理者和决策者。

“技术自有生命力,只要全身心投入,就没有干不成的事。”这是工作室成员的朴素信念。在他们手中,采气工业的数智化未来,正从宏伟蓝图加速转化为可触可感的现实,一幅充满智慧与效能的新工业图景,已在川东气田徐徐展开。

(丁会)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号