何继善院士寄语重庆师生:“我们在谈论创新的时候,一定不要忘记传承”

2025-04-19 21:45

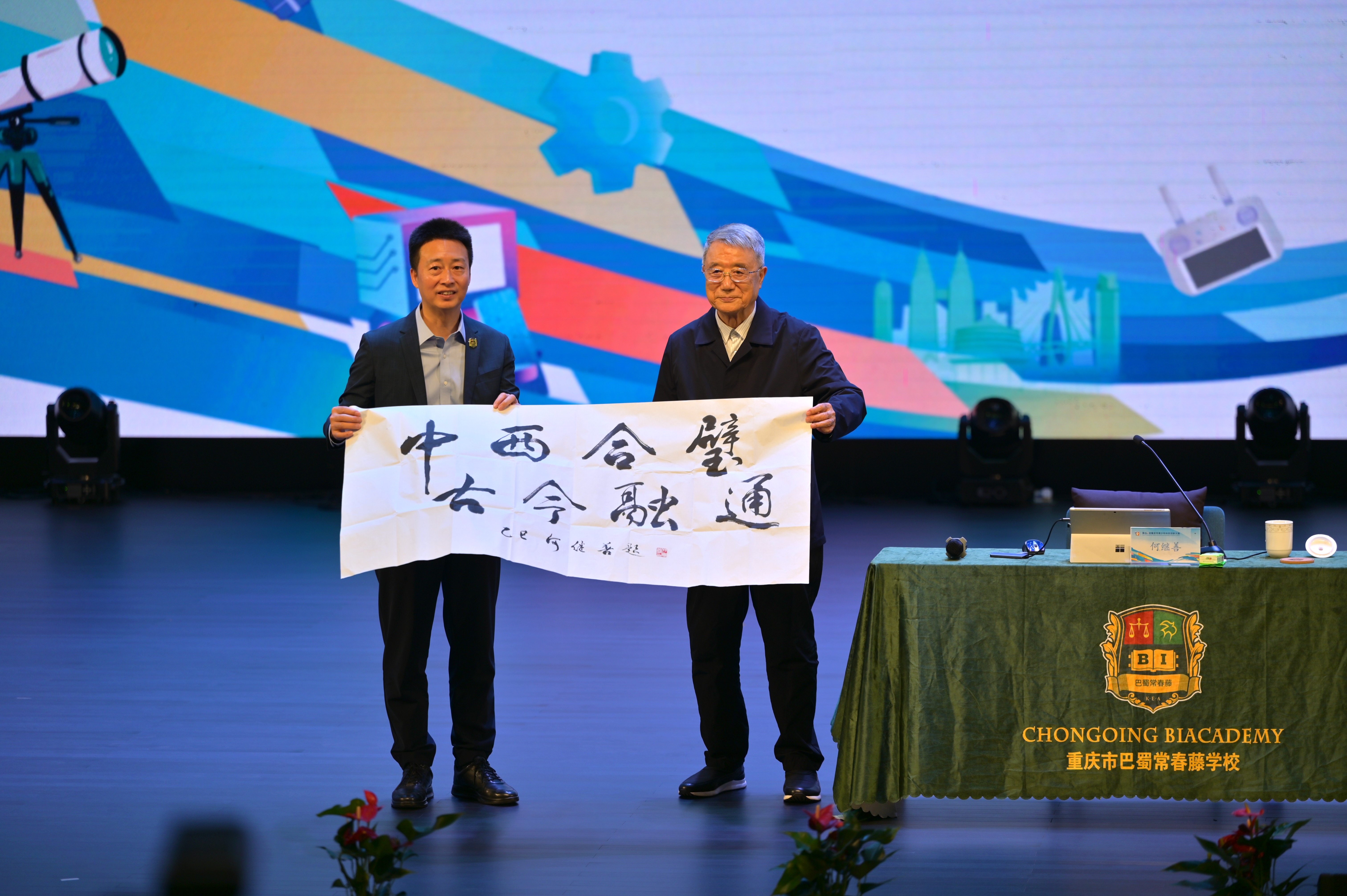

什么是创新?我们该怎么去创新?如何开展创新教育?……4月19日,第40届重庆市青少年科技创新大赛科学家精神宣讲报告暨“科学与中国—千名院士·千场科普”重庆报告会在重庆市巴蜀常春藤学校举行,中国工程院院士、中南大学教授、重庆绿色低碳能源科学技术研究院创院院长何继善作了题为《创新托起明天的新星》的专题报告,并与现场师生进行了互动交流。

▲4月19日,重庆市巴蜀常春藤学校,何继善院士作专题报告。记者 梅耀 摄

“不要迷信现有的东西,要有创新的思维和自信”

“我的报告题目一开始写的是《创新托起明天的太阳》,我后来一想就马上改了,因为太阳只有一个,我们现在需要的是灿烂的群星!”何继善院士在开场白中说道。

尽管已是91岁高龄,但坐在台上的他,精神矍铄,富有磁性的声音中充满力量。

现场,他从传承讲起,谈到创新和传承是相辅相成的,“我们在谈论创新的时候,一定不要忘记传承。”何继善院士说。

▲4月19日,重庆市巴蜀常春藤学校,师生在认真听讲座。记者 梅耀 摄

在他看来,创新基因深植于中华优秀传统文化中,比如“苟日新,日日新,又日新”这句话,就可以很好地说明,中华民族自古崇尚创新。“所以我们要坚持培育创新文化,传承中华优秀传统文化的创新基因,营造鼓励探索、宽容失败的良好环境,使崇尚科学、追求创新在全社会蔚然成风。”

何继善院士还谈到,创新包括原始创新、集成创新以及引进、消化、吸收、再创新,其中,原始创新是最重要的。我们要引进和学习世界先进科技成果,更要走前人没有走过的路。

他还特别强调,前人的研究只不过是一个阶段性成果,也并非是最终答案。哪怕是教科书上的东西,也有可能随着研究的深入而受到挑战、甚至被推翻。

在他身上,就有过挑战权威成功的经历。“我曾经获得过一个国家科学奖,我最开始就是从教科书里发现有问题,然后就去研究它,后来创造了新的东西。”何继善院士勉励在场学生说,不要迷信现有的东西,一定要有创新的思维和自信。

“创新不是少数人的专利,而是所有人重新认识自己的过程”

谈及创新,何继善院士说:“创新不是少数人的专利,而是所有人重新认识自己的过程。”这里的所有人,包括在座的每一位老师和同学,这也深刻揭示了创新的本质和它的民主性。

如何理解?他进一步谈到,首先是创新的去神秘化。“传统观念常将创新等同于天才的灵光乍现或专家的专属领域,而这句话则表明,创新实际上是人类与生俱来的能力。”他认为,当人们突破自我认知的边界,以新的视角审视自身潜能时,创新便自然发生。

比方说,婴儿学步时的每一次跌倒,其实都是对运动方式的创新尝试。

其次,知识重构即创新。他解释道:“重新认识自己”其实就是一种思维层级的跃迁。一个普通农民发现更高效的种植方法,与科学家在实验室取得的突破,具有同质的创新价值。

在何继善院士看来,创新教育的核心在于将“每个人都是创新者”的理念融入教学中。老师们要看到,每一位同学不论他目前的成绩处于什么状况,他都可以创新。

“创新本质上是一种可培养的思维习惯。”他说,因此,创新教育要贯穿在各个教学课程与环节中,要贯穿全时间和全空间。不管是数学课、物理课、化学课,还是语文课,都需要把创新教育贯穿其中,去培养学生的创新意识、创新思维、创新能力,而不仅仅是限于创新课。

“授人以鱼不如授人以渔,授人以渔不如授人以欲”

一个小时的报告,干货满满,让在场师生意犹未尽。在何继善院士作完报告后,大家又踊跃提问,纷纷向院士“取经”。

▲学生向何继善院士提问。记者 梅耀 摄

“何院士,我是一名中学科技老师,目前国家很重视新工科建设。我们在中学做工程教育、创新教育,您有哪些建议?”来自重庆市兼善中学的老师蒋利提问道。

“老师是园丁,学生是幼苗。我们的幼苗能否茁壮成长,园丁非常关键。”何继善院士说,当前,学校做创新教育面临很大的挑战性,因为同学们还有很多其他课程要学习,可能就没有很多时间来接受创新教育。

如何解决这一问题?对此,他认为,授人以鱼不如授人以渔,而授人以渔不如授人以欲。“你给他一条鱼,吃完了就没了,不如教会他钓鱼的本事,那就不只是一条鱼的事了。而你教会他钓鱼的本事,还不如教会他对这样一件事的欲望,让他不仅是学会钓鱼,还会钻研怎么钓鱼,怎么钓好鱼。”因此,激发学生的求知欲很重要,这样才能让他自主学习。

“何爷爷,对于我们这一代青少年,如何进行科技创新,您有什么期望吗?”来自重庆文德中学的初二学生唐宇喆问道。

“我对你们的期待是无限的!”何继善院士面带慈祥的笑容,看着台下的同学们说:“你们的未来有无限的可能,你们的眼睛要看得远、脚步要走得实,踏踏实实从低处走起,不畏艰难险阻,勇于攀登,最终将到达顶峰。”

现场,他还向同学们分享了自己的过往经历和家国情怀,并寄语大家说:“一定要珍惜幸福,不忘历史,追求卓越,永不满足。相信你们,每一位同学都将成为耀眼的新星!”

▲活动现场。记者 梅耀 摄

【院士简介】

何继善,1934年9月生于湖南浏阳。1994年当选中国工程院院士,中南大学教授、博士生导师。曾任中南工业大学校长、中国工程院主席团成员、中国工程院能源与矿业工程学部主任、中国工程院工程管理学部常委等职。现为美国勘探地球物理学家协会终身成员。

他长期致力于地球物理理论、方法与观测仪器系统的研究,创立并发展了以“双频激电法”“伪随机信号电法”“广域电磁法”和“拟合流场法”核心的地电场理论和仪器,在国内外得到广泛应用。曾获得全国科学大会奖一项、国家发明奖两项、国家科技进步奖两项和省部级奖励18项。

现还为重庆绿色低碳能源科学技术研究院创院院长。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号