重庆瞭望|“陶渊明”坐上高铁,“大武陵”如何飞驰

2025-07-03 07:25

“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗……”陶渊明的《桃花源记》,许多人都耳熟能详。但与诗词中不同的是,“武陵”对于现代的“陶渊明”们来说,正变得触手可及。

6月27日,渝厦高铁重庆东至黔江段通车,渝东南地区正式结束没有高铁的历史。武隆、彭水、黔江首次接入全国高铁网,酉阳、秀山等地通往外界的时空距离大幅压缩,渝东南武陵山区文旅发展迎来历史机遇。

从诗人笔下的浪漫想象,到高铁呼啸而过的现实图景,各类“养在深闺人未识”的资源禀赋,正迎来价值重估与活力迸发的黄金契机。在加快建设文化旅游强市的背景下,重庆该如何乘势而上,将高铁流量转化为文旅增量?

▲重庆市武隆区天生三桥景区,游客穿梭在雄奇险峻的天生石桥间,领略世界自然遗产地风光。记者 李雨恒 摄/视觉重庆

渝东南武陵山区的文旅家底,是时候“出圈”了。

何为“武陵山区”?整体来看,它是指由连贯渝、鄂、湘、黔四省市相邻地带的武陵山脉所构成的山水一体的地理区域。聚焦重庆,渝东南武陵山区由黔江、武隆、石柱、秀山、酉阳、彭水等6个区(县)组成。

2025年重庆市政府工作报告中,有这样一句表述:“焕新升级世界山水都市、壮美长江三峡、多彩风情武陵高品质文旅景观带。”“大都市”“大三峡”之外,“大武陵”同样精彩纷呈。

自然造物赐予的顶流配置。看山,世界自然遗产地的光环,镌刻在天生三桥顶天立地的雄浑骨架中,流淌在仙女山云雾缭绕的葱茏诗意里;看水,乌江画廊泼墨百里,阿依河清幽婉转,芙蓉江、阿蓬江、酉水河如同大地律动的脉搏……这些丰富而独特的世界级资源,汇聚成渝东南武陵山区气势恢宏的山水史诗。

民族文脉淬炼的独家密码。前不久,武陵山区(渝东南)土家族苗族文化生态保护实验区通过验收,成为重庆首个国家级文化生态保护区。区域内,具有显著标识性的土家族、苗族文化交相辉映,边城文化、盐道文化等多样文化资源汇集于此。在这里,既能听到千年文脉的传承回响,更能感触到民族智慧的鲜活延续。

红色基因浇铸的精神地标。解放战争时期,刘邓大军打响入川“第一枪”的秀山洪安,已成为当地发展红色文旅的核心;位于酉阳西南部的南腰界,至今还完好地保存着红三军司令部旧址等数十处革命遗址,是武陵山区革命文物体量最大、保存最完好的革命老区……它们不仅是革命历史的见证,更是赓续红色血脉、厚植家国情怀的生动课堂。

▲乌江画廊有“千里乌江,百里画廊”的美誉。其中,位于乌江彭水电站大坝到酉阳龚滩古镇之间的景点,是乌江画廊的精华。记者 齐岚森 摄/视觉重庆

高铁固然拉近了时空上的距离,但消除服务距离和体验鸿沟,才是进一步吸引客流、留住人心的关键。

相较于山水都市的立体魔幻吸引力、长江三峡的国际知名度,渝东南武陵山区文旅发展在品牌传播度、资源转化率上,仍存在较明显的短板。

以数据为例,《2024年重庆市旅游业统计公报》显示,去年,主城都市区、渝东北三峡库区、渝东南武陵山区的过夜游客接待人数,分别为9868.85万人次、1209.47万人次、863.54万人次。“流量难留量,打卡难刷卡”,渝东南武陵山区要打破困境,还要回答许多问题。

服务配套的“最后一公里”如何完善?服务配套的“最后一公里”,实则也是游客体验的“最先一公里”。当前,渝东南武陵山区各景区在景点接驳、民宿承载力、数字化服务等方面,还有较大的提升空间。在当下这个格外强调体验感的时代,要构建“留得下”的文旅消费生态,就需要用完善的服务配套,来拉满消费者的情绪价值。

产品转化的代际鸿沟如何填补?在“Z世代”逐渐成为消费主力军的今天,渝东南武陵山区的一些文旅供给仍停留在“观光1.0”版本。一些独具特色的非遗技艺、民俗节庆,缺乏品牌化运营和产业链衍生。做好非遗年轻化转译、民俗常态化浸润、场景情感化设计,还需各地拿出新思路、给出新“打法”。

品牌推广的辐射能级如何扩大?扩大辐射能级,既要打破行政藩篱,让“多彩风情武陵”从区域名片跃升为国家文旅坐标;也需找准各自的“文化锚点”,以“一域一特色”增强辨识度与吸引力。只有做好传播,从跨区域协同整合、在地文化深度挖掘两大维度破局,才有可能变“单点星光”为“星河闪耀”。

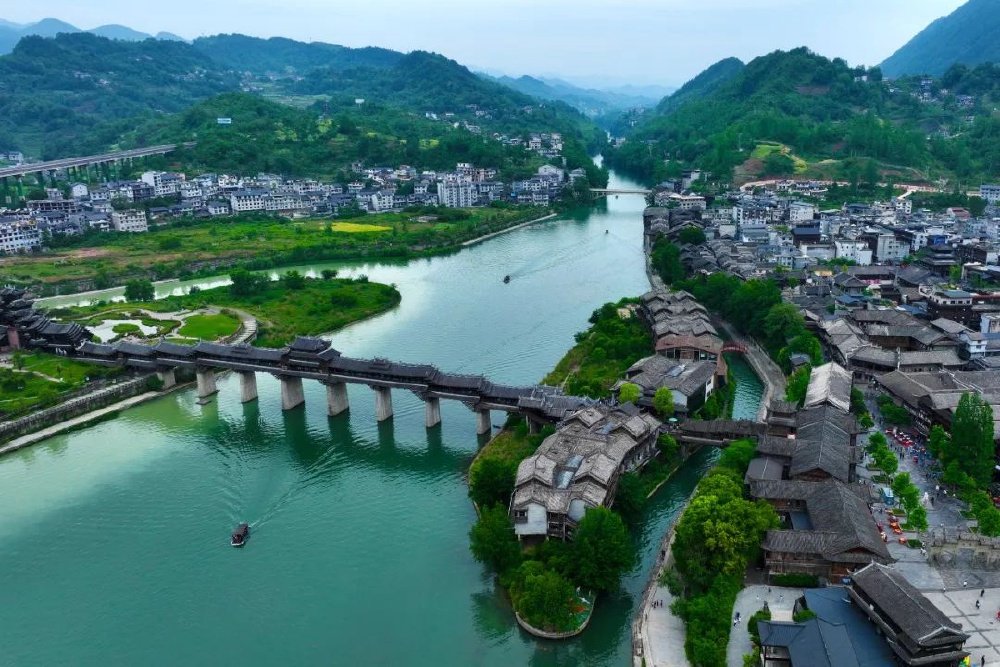

▲重庆市黔江区濯水古镇是一个集土家吊脚楼群落、水运码头、商贸集镇于一体的千年古镇。特约摄影 杨敏 摄/视觉重庆

短板亦是跃升的跳板,差距之中也蕴藏变革的蓝海。

高铁时代来临,在为渝东南武陵山区文旅创造“破层出圈”新契机的同时,也对新形势下“多彩风情武陵”IP的焕新升级提出了新要求。

自然生态条件优越、民族风情多姿多彩的渝东南武陵山区,是长江经济带的重要组成部分、西部大开发的重要区域,集聚了多重政策优势。苦练内功做好文旅,同时“跳出文旅看文旅”,一手抓好绿水青山与多彩文化,一手抓住区域振兴与时代机遇,方能更好激活发展新动能。

多在“快旅慢游”的“慢”字上花心思。高铁一通,物理上的距离缩短了,同时也放大了“慢体验”的稀缺价值,更需要围绕沉浸式的文化体验、长链条的消费生态、深层次的情感共鸣做文章。应持续聚焦“世遗武隆”“黔咸之美”“养心彭水”“酉见边城”等专题游线,打造更多文化主题鲜明、文化要素完善的旅游精品,推动资源高效率转化,增加二次消费。

坚持差异化破题,在“错位发展”中独辟蹊径。武隆天生三桥是世界规模最大的串珠式天生桥群,黔江是目前我国西南地区唯一的白垩纪恐龙化石集群埋藏地……在文旅竞争白热化的当下,渝东南武陵山区更应立足实际、突出特色,培育融合发展新业态,打造文旅产品新IP,充分释放山水风景和少数民族文化精华的魅力,让“武陵秘境”成为游客心中无可替代的“诗与远方”。

以文旅为支点,撬动产业能级整体跃升。走向前台的,不该只有渝东南武陵山区的文旅产品,更应以此为切入点,推动“单点观光”转向全域产业链深度融合。同时,深挖独特优势、补齐关键短板、推动深度融合,在赋能乡村振兴、激活城市功能、深化区域合作等方面资源共享、客源互送,共同绘就生态美、产业兴、百姓富的新画卷。

未来已来。高铁呼啸而过,带起的不仅是山风,更是渝东南武陵山区文旅产业破茧重生的机遇。这颗北纬30度线上的璀璨明珠,必将向世人呈现出更加壮阔而秀美的传奇篇章。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号