《爷爷的唢呐》“吹响”了什么?

2024-06-13 17:21

重庆綦江,红四军军长王良的故乡。1905年,王良出生在綦江永城镇一个书香家庭,27岁时,他为革命牺牲。一生虽短,却被世人永远怀念。2021年,綦江永城中学被命名为“中国工农红军王良红军中学”,校长决定开设永城吹打唢呐班,以王良军长的精神为指引,开启了对国家级非遗项目永城吹打的新时代传承。

“王良将军与永城吹打一样,都是‘綦江之光’。在乡村振兴的今天,如何将二者背后代表的红色文化和中华优秀传统文化有机结合,并用文学的形式实现更好地传播?”将思考展开调研,并诉诸笔端,綦江区作协主席刘泽安完成了长篇儿童小说《爷爷的唢呐》,并由重庆出版社出版。“我期待这部小说能吹响中华民间优秀传统文化传承的嘹亮之歌,吹响当年红军阻击敌人的红色之歌,吹响当代少年儿童的心灵之歌。”6月13日,刘泽安接受新重庆-重庆日报记者专访时说。

以少年儿童视角聚焦非遗

“永城吹打是一种民间唢呐艺术,流传于綦江永城镇一带,至今已有300多年的历史。表演者有的演奏一米多长的大唢呐,有的负责敲鼓、打川钹,有的则吹奏低音唢呐。其音域宽广,高亢嘹亮,粗犷质朴,破空透远。尤其是以喉舌弹吐、手指弹打、循环换气等技法,吹奏出马蜂声,成为吹奏技艺一绝。”刘泽安介绍,这项非遗的传承者刘家乐班源于明末清初,相传18代,绵延300余年,演奏曲目主要取材农村生活,乡土气息浓郁。

作为一部儿童文学,《爷爷的唢呐》从少年儿童的视角出发,引领读者走进了永城吹打的艺术世界。故事里,永城中学命名为中国工农红军王良红军中学后,永城吹打非遗传承人刘家乐班被请到学校授课,主人公牛雨菲与同学肖萍萍、陈绍渝、潘贵远组成凤凰组合,在感悟王良事迹的同时,带着对永城吹打的热爱,从探秘爷爷的唢呐开始,克服困难,认真学习唢呐艺术。他们的水平越来越高,表演舞台越来越大,伴着唢呐一路成长。

刘泽安自己也是伴着唢呐声声成长起来的綦江人,“这个故事的创作灵感来自我在文联工作期间,参与了永城吹打节目《血战黄洋界》的项目初审工作,唢呐的粗犷、雄浑和节奏立即感染了我,这种感染力与我年少时在乡间听到的有些不一样。后来从朋友处得知,永城吹打作为一门课已进入永城的中小学,有传承人和学校老师教学,学生还学得不错。我就在想,可以从少年儿童角度为綦江唯一的国家级非遗永城吹打写点东西。”

钻研大半年沉迷于唢呐的世界

“过了一湾又一湾,弯弯曲曲到永丰。过了一岗又一岗,桃花开满老瀛山。”民谣里的永丰,就是美丽的永安。为了完成这个特别的选题,刘泽安开始着手采访永城吹打的国家级传承人和市级区级传承人,以及永城中学的学生,“历时半年多,创作的欲望越来越强烈,我被永城吹打的高超艺术和学生学习的勤奋刻苦所折服。”

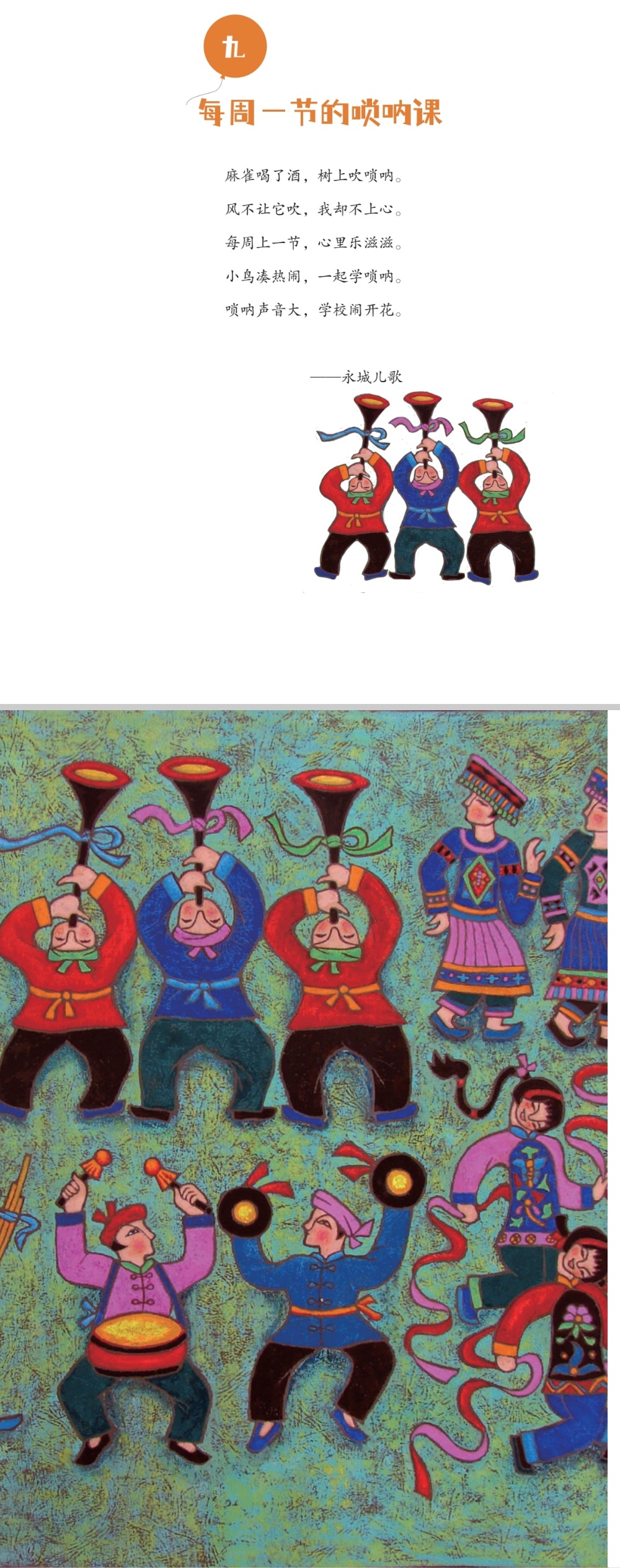

▲书中内页有丰富的綦江民间文化元素。

创作的过程也是刘泽安学习的过程,“小说中涉及的永城吹打是十几代人口传心授传承下来的民间艺术,可以说分量非常厚重,涉及许多演奏技巧和音乐方面的专业术语,我不断地请教各位传承人,力争把每一个名词术语搞懂,因此,大半年时间我好像上了一个永城吹打的培训班,搞清楚了关于永城吹打的大多数基本知识。”

向传承人请教还不够,刘泽安还找来不少专著来啃,“比如50万余字的文化专著《永城吹打乐》和綦江历史文化丛书中关于永城镇的《凤冠永城》,书中对于永城吹打的历史、唢呐的制作方法、表演的艺术特征、演奏的传统曲目等都有详细解说。另外,我还上网查阅了全国民间艺术的专家关于永城吹打的研究论文。特别是在开始创作的那段时间,我电脑上一直播放着永城吹打的经典曲目,边听唢呐吹打边写作,这个过程让我非常享受。”

以润物无声的姿态完成主流叙事

中华优秀传统文化如何在新时代更好传承?这是刘泽安创作中一直思考的问题。“只有肥沃的土壤才有可能长出好的庄稼。”他说,国家的政策扶持固然重要,优秀文化传承的载体更加重要,“所以就像小说里永城中学把非遗传人请进校园,让孩子们感受传统文化就是有效的做法,在潜移默化中浸润学生们的心灵,让学生在传统文化的学习中获取强大的精神动力。学校的推动和学生的主动形成良性互动,才能更好地传承和创新。”

潜移默化,润物无声。本质上说,《爷爷的唢呐》试图将中华优秀传统文化教育、红色文化弘扬与乡村振兴有机融合,是一种看似宏大的主流叙事,但刘泽安坦言,他并没有刻意为之。“写作进入到一个阶段后,一位朋友告诉我,永城吹打的传承学校就在王良故居和王良纪念馆旁,学校已经挂牌为中国工农红军王良红军中学,学校又位于重庆市乡村振兴示范村中华村境内,这样我忽然意识到,这个故事可以蕴含的意义就更丰富了。”

“其实,看似主流宏大的叙事,也需要更多的细小的细节来支撑。”刘泽安说,小说中那些童真童趣、地方色彩浓郁的綦江民谣,本身就能让读者,特别是少年儿童产生共鸣。小说聚焦的中华优秀传统文化教育、红军精神传承以及乡村振兴的美丽画卷,多声部交汇协奏,吹响了一曲娓娓道来的新时代现实主义之歌,“这是中国民间传统文化传承的嘹亮之歌,是当年红军阻击敌人的红色之歌,也是当代少年儿童的心灵之歌。”

对话>>>

记者:作为一部儿童文学,这部小说中人物可算众多,有怀着深厚传统文化情结的语文老师牛老师,有各具个性的乡村少年,还有唢呐传承人大爷爷等等,关于这些多元背景的人物形象设置,你是如何考虑的?

刘泽安:这是一部儿童文学,也是一部长篇小说,所以人物确实多一些,所有人物都紧扣中华优秀传统文化的传承这一角度来设置。书名《爷爷的唢呐》就有传承之意,爷爷的唢呐技艺要传承,必须由下一代来实现,但古老的唢呐吹打技艺与今天学生的学习需要一个桥梁,这座桥梁就是学校里有优秀传统文化情怀的牛老师,他联结起爷爷这个国家级非遗传承人和新时代的少年儿童,让古老的唢呐吹打焕发出新的活力。凤凰组合里的4个学习唢呐吹打的乡村少年,他们凝聚在一起体现出昂扬向上的精神意志,他们虚心地向大爷爷和牛老师们学习,用王良军长的精神鼓舞自己,克服种种困难,刻苦钻研唢呐吹打传统技艺并将之发扬光大。我想,围绕着对中华优秀传统文化的传承与创新,作品里虽然人物众多,却各有光彩,人物形象鲜明又各具特点。

记者:小说结尾,凤凰组合的少年带着永城吹打站到了更大的舞台。通过这部小说,你希望读者们看到什么?

刘泽安:“千年琵琶万年筝,唯独唢呐震乾坤。”这是老一辈吹打传承人的老话儿,生动地展现出唢呐的艺术魅力。记得几年前,吴天明导演的遗作《百鸟朝凤》,也一度让更多观众了解到唢呐艺术。唢呐艺术是中华优秀传统文化的代表,我想这部小说能让读者看到,传统文化需要传承创新。在凤凰组合的成长故事中,唢呐吹出了同学之谊、师生之谊、师徒之谊。爷爷的唢呐可以说是一种象征,中国传统文化博大精深,一只小小的唢呐的薪火相传,需要当代少年儿童怀着青春激荡的梦想,去追逐奋进,同时也需要他们继承红军不怕远征难的革命精神,才有可能把技艺学好、传承好。做好文化的传承,才能让乡村振兴的画卷更加鲜活动人。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号